人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。

そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?

この記事では、書籍『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。

年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。

友だちがつくれない人への11の提案

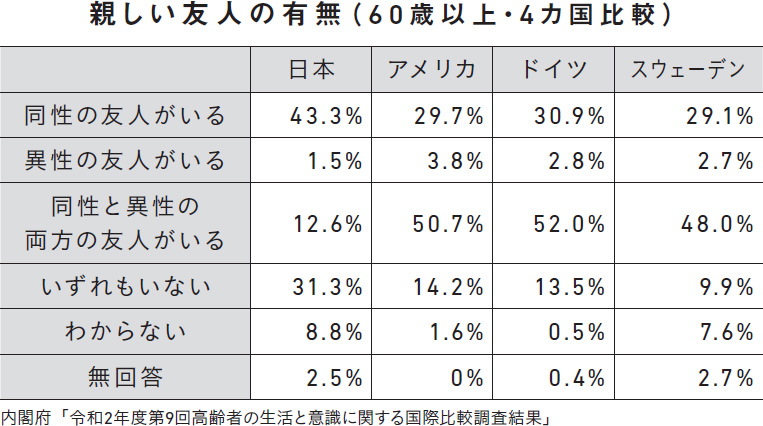

内閣府のデータによると、60歳以上の約3人に1人は親しい友だちがいないそうです。これは世界でもかなり低いほうだそうです。

また、日本人の特徴として、同性の友だちが多く、異性の友だちが少ないという傾向もあります。

ここまでこの本で解説してきたように、人とのコミュニケーションは脳にとってとてもプラスな行為です。

「友だちはいらない」「人と話すのは苦痛」、そういう人には確かにかえってストレスになるので、無理をする必要はないと思いますが、「人と話したいけれど、なかなか友だちがつくれない」という人には、これから紹介する方法を友だちづくりの参考にしてみてください。

ポイントはいくつかあります。

ひとつは共通項を見つけることです。

友人形成の研究によると、人は同じ要素や似た要素「ホモフィリー」があると惹かれ合い、友人になりやすいことがわかっています。「類は友を呼ぶ」とはまさにこのことですね。英語ではこういうことわざもあります。Birds of a feather flock together.(同じ羽の鳥は一緒に集まる)

本来は、相手が異性でも、子どもでも学生でも社会人でも、同じ共通点があれば友だちになれるということを意味しています。

でも、多くの人は友だちというと、次のような定義をしているのではないでしょうか。

■友だちは「同世代の同性」

この考えが、友だちをつくりにくくさせているひとつの要因です。

同世代、かつ同性の中から探そうとすると、すでに選択の幅が狭くなっています。特に日本人はこの傾向が強いです。

また高齢になればなるほど、同世代の人は亡くなっていくため、友だちをつくるという視点で見ると、同世代同性の友だちしかいないのは、さらにリスクがあります。

歳の差がある友人関係のことを、「エイジギャップフレンドシップ」と言います(歳の差カップルならぬ、歳の差フレンズ)。

欧米では増えているようで、音楽関係では、エルトン・ジョン(77)&ブルーノ・マーズ(39)なども歳の差フレンズとして有名です。

欧米では、この歳の差フレンズに拍車をかけているのが、SNSやインターネットの利用です。SNSで発信したり、インターネットなどで特定のコミュニティーに参加したりすると、世代を超えた交流を手軽に実現することができます。これからは、日本も高齢者ほどSNSが役に立つ時代が来るのではないでしょうか。

年下の友人がいる高齢者の特徴は、自分が相手よりも年長でも相手と対等に接する人が多いことです。私も20歳年上の友人がいますが、その人は最初に会ったときから私を年下と思って接するのではなく、敬語を使って対等に接してくれたのがとても印象的でした。人は上下関係で接することを嫌います。対等に接して初めて友だちと言えるのです。

自分が思っている友だちの定義を変更し、歳の離れた人、異性で友だちになれる人がいないか探してみると、意外と見つかるかもしれません。そのとき大切なことは、相手と対等に接することです。

異性の友だち関係が生まれやすいのは、「お互いにパートナーや恋人がいるとき」という傾向もあるそうです。パートナーがいない異性を、友だちではなく恋人候補、結婚相手候補ととらえる風潮があり、友だちになりにくいそうなんです。

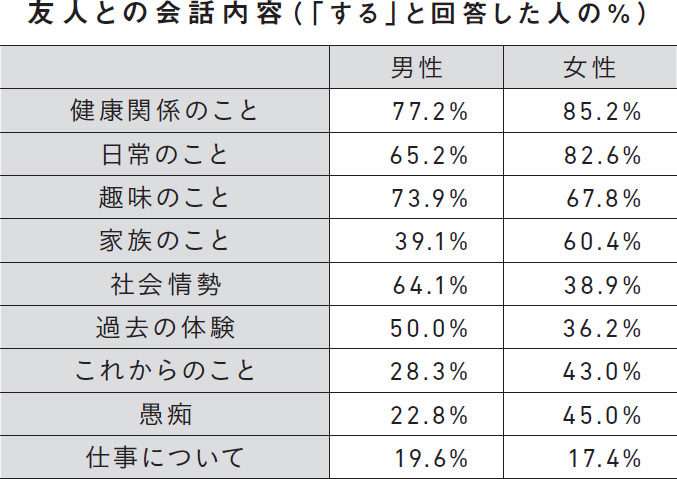

上の表は、60歳以上の人の「友人との会話内容」をまとめたものです。「健康関係のこと」がトップで、以下「日常のこと」「趣味のこと」「家族のこと」と続きます。

健康関係が一番というのは、やはり誰にとっても共通事項だからです。病気のことや健康に関する情報は、友だちをつくるうえで格好のテーマになることを意識しておくのもいいかと思います。

ほかにはどんな友だちづくりの方法があるのでしょうか。

科学的な方法を11個紹介します。

1.お気に入りのお店を見つける(レストラン、居酒屋、喫茶店、バーなど)

2.散歩できるペット(犬など)を飼う

3.複数のコミュニティーに参加する

4.同窓会を開く

5.アルバイトをする

6.習い事を始める

7.ボランティアに参加する

8.友人に紹介してもらう

9.SNS、インターネットなどでコミュニティーに参加する

10.年代を超える

11.性別を超える

たとえば、70代の知人から聞いた話があります。いつ会っても幸せそうに生きている人で、自身も「幸福な人生」といつも言っているくらい、幸福度の高い人です。

彼が大切にしているのが、友だちをつくることだそうです。ホテルのバーやジャズ喫茶に一人で行っては、隣になった人と何気なく会話をして、友だちになることが多いそうです。初めて会った人と友だちになれることが喜びで、LINEやSNSを交換して、その後も気軽に交流できるのがとても楽しいと言っていました。

あちこちに心の友人がいると、もしも一人失ったとしてもつながりを保つことができます(貯金のようなものかもしれません)。

同じレストランに通う人は、同じ価値観を持っている可能性があります。お店のデザインや料理、サービスの特徴、店主の考え方などの好みが合いやすいので、仲がよくなりやすいのです。

ほかの方法もそうですが、人は共通点が多いほど友だちになりやすい傾向があります。共通点が1つよりも2つ、3つ、4つと多くなるほど、親近感もわいてきます。ですから、相手との共通点を探すことも大切です。そのためには、自分の話ばかりではなく、相手の話を聞くことです。「天気いいですね」だけでなく、たとえば、「昔はどんな仕事をしていたのですか?」「どうしてその仕事をしようと思ったのですか?」など、その人に関心を持って話を聞いていくと、自然と自分と共通する点が出てくることがあります。また、表面的な雑談よりも深い話をしたほうが幸福度が高まると言われています。

■金銭感覚の一致も大切

同じ要素の中でも、特に「お金の価値観」は、友だちでいるうえで重要な要素です。

カンザス大学の研究でも、金銭感覚の不一致は、離婚の最も大きな原因であることがわかっていますが、それだけお金の価値観は長期的に親密な人間関係を築くうえで大切な要素なのかもしれません。お金の損得感覚のずれは、脳に大きなストレスを与えることも考えられます。

また、パートナーシップ(友人を含む)の研究でわかっていることがあります。それは、お互いに補い合える相手ほど長続きするということです。同じ要素も大切ですが、違う要素もあったほうが長続きするということです。

友人でも婚姻相手でも、長続きする心のパートナーとなる人は

「同じ要素(安定を満たす)+違う要素(刺激をくれる)」

ということになります。この2つの要素があって、最高のパートナー(友人)となるのです。

☆ ☆ ☆

未来の自分のために、今日からできることを!

年齢に関係なく、脳も心も、日々の習慣で変えていけます。小さな一歩が、未来の自分を大きく変えるかもしれません。ぜひ、今日からできることをひとつ、始めてみませんか?

『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』

著者西 剛志

発売日2022年8月13日

価格1400円(税別)

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

いくつになっても脳が若いままの人と、老化が進んでいく人の差はどこにあるのか?脳科学者が伝えたい「老人脳」にならないための方法を伝授!スーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方をひも解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るコツを届ける一冊です。

(著者情報)

西剛志(にし・たけゆき)

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院非常講師や特許庁を経て、2008年に企業や個人のパフォーマンスをアップさせる会社を設立。 子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子どもまで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上をサポート。テレビなどの各種メディア出演も多数。著作は『なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか?』(アスコム)をはじめとして累計発行部数10万部を突破。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE