人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。

そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?

この記事では、書籍『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。

年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。

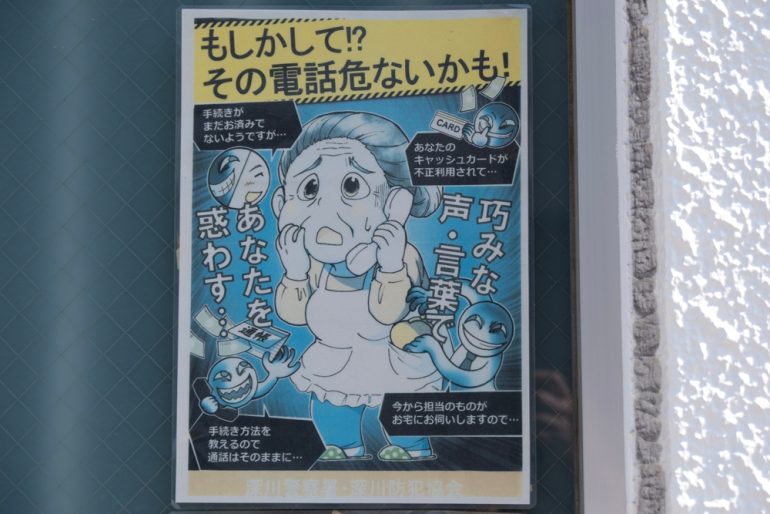

「自分は大丈夫」と思っている人がオレオレ詐欺にだまされてしまう理由

オレオレ詐欺、料金請求詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺……、高齢者が引っかかりやすいと言われている詐欺の数々です。

さまざまな場所でこれらの詐欺の危険性が告知されていますが、いまでもこの詐欺に引っかかる高齢者が多数います。自分は大丈夫、引っかかるはずがないと思っている人がコロッと引っかかってしまうことがあるのは、なぜなのでしょうか(ちなみに、オレオレ詐欺にかかってしまう人のほとんどは50代以上で、女性が7割だそうです)。

そこには、高齢者特有の脳の働きが関係しているのではないかと思います。

それがオキシトシンの増加です。前述した通り、人とつながりを感じたときに出る脳内ホルモン「オキシトシン」は、高齢になると増える傾向にあります。オキシトシンが増えると、人を信用してしまうため、オレオレ詐欺にだまされやすくなると言われているのです。

実際にこんな実験があって、オキシトシンの成分を鼻から吸ってもらうと脳の扁桃体の活動が抑えられ、相手を信頼し続けてしまうことが報告されています(通常、裏切られる可能性が高いとき、扁桃体が活性化して不安な気持ちになります)。歳をとるとだまされやすくなるのは、このオキシトシンが原因のひとつなのです。

さらにもうひとつ原因があります。「ポジティブバイアス(ポジティビティバイアス)」です。

ポジティブバイアスとは、ものごとをプラスの側面でとらえてしまうバイアス(偏った考え方)です。

20代~50代の人は、痛みと快感があると痛みのほうを重要視する傾向にあります。これが「ネガティブバイアス(ネガティビティバイアス)」です。若い人は、たとえば「1万円得する」という場合より「1万円損する」という場合のほうが感情が大きく揺さぶられます。要は損をしたくないわけです。これがネガティブバイアスです。同じことに高齢者は、「1万円損する」よりも「1万円得する」ほうが感情が大きく動きます。これがポジティブバイアスです。

高齢者は損失を回避する意識が薄れていき、プラスに目がいきやすくなっています。結果、だまされてしまう人も出てくるのです。

と言っても、冷静にさえなればだまされることはないのではと思う人もいると思います。そうなんです、高齢者でポジティブバイアスが強くなっている人でも、冷静さがあればだまされないかもしれません。そこは詐欺をする側もわかっていて、冷静な判断をできないように仕掛けてくるのです。

それが「感情に訴える」ことと「時間的切迫性」です。

冷静で論理的な判断をしにくくするために、オレオレ詐欺なら私情に訴え、料金請求詐欺なら誰でもありそうな少し後ろめたい感情に訴えてきます。また、締め切りを目前に設定し、時間的にも切迫した状態をつくります。

「早く判断しなきゃいけない」そんなプレッシャーがかかり、感情で判断したときに人は間違った判断をしやすくなります。そして、ポジティブバイアスが強い人ほど、より誤った判断をしやすくなります。

また、「早く振り込んでラクになりたい」という感情も生まれるそうです。

ではなぜ、年齢とともにネガティブな反応が薄れてくるのでしょうか。

その理由のひとつは先にも説明した脳の扁桃体にあります。ネガティブな出来事は扁桃体で反応が起きるのですが、その反応が高齢になるにつれ起きにくくなってくるのです。結果、ネガティブな感情が出にくくなります。

もうひとつが、高齢になるほど感情的に安定したいという意識が起きるためと言われています。

この意識が、実は「ガンコな老人」「わがままな老人」を生み出すこととも結びついています。

■詐欺に引っかからないための方法とは

ポジティブバイアスが働くときは、2種類のパターンが考えられます。それは、「自己承認欲求が満たされている人」のパターンと、「自己承認欲求が満たされていない人」のパターンです。

自己承認欲求が満たされている人はどんなこともポジティブにとらえやすくなる傾向にあります。なので、いい面もたくさんありますが、詐欺に引っかかりやすいタイプでもあるので注意が必要です。

一方で、自己承認要求が満たされていない人は、何かが起きるとすぐに自分にフォーカスし、「自分が正しい」と考える傾向にあります。たとえば、異常事態が起きているなど、周りが大変な状況でも、自分は大丈夫だと思えてしまう、そういう楽観的なバイアスがかかります。

また、すぐイライラする人もこのタイプです。自分に対してのポジティブバイアスが強いため、他者が自分と違う考えだったり、自分の理解できないことをすると、すぐにイライラしてしまうのです。キレる老人も同じ構造です。

ガンコ、わがままな人は「自分が正しい」というポジティブバイアスがかかってしまっているのです。

こちらのタイプも詐欺に引っかかりやすいという点では同じです。実際に、銀行職員が多額の現金を下ろそうとする高齢者に声をかけても「自分の金をどうしようとあんたに関係ない!」と言われて防げないケースもあるそうです。

では、そうしたポジティブバイアスがかかる中で、詐欺にだまされないためにはどうしたらいいのでしょうか。

紙に「オレオレ詐欺に注意」と書いて、見えるところに貼っておくアドバイスもありますが、脳からすると、そういう貼り紙は見ていません。そこにあっても、目に入ってきません。

おすすめしたい方法が、「やっている姿の想像」です。

「高齢者がこれまでやったことがないことを実行するためには何が大事か」という研究があります。その答えは「それをやっている姿を想像すること」でした。

具体的にはこういうことです。頭の中で一度振り込め詐欺にあったときのことをイメージしてみるのです。そして、ここがポイントなのですが、イメージしたときに、たとえば「振り込もうとしたときに、一回銀行に確認する」ようなことまで想像してもらうと、それだけでオレオレ詐欺に引っかかりにくくなるのです。

これを私は「リハーサル効果」と言っているのですが、一度でもリハーサルをすると、脳はそれを実行しようとする傾向にあるのです。

イメージすることは難しいことではないですよね。でも効果は絶大。イメージにはすごい力があります。お金もかからずすぐできることなので、ぜひ「やっている姿の想像」をどんどん活用してください。

☆ ☆ ☆

未来の自分のために、今日からできることを!

年齢に関係なく、脳も心も、日々の習慣で変えていけます。小さな一歩が、未来の自分を大きく変えるかもしれません。ぜひ、今日からできることをひとつ、始めてみませんか?

『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』

著者西 剛志

発売日2022年8月13日

価格1400円(税別)

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

いくつになっても脳が若いままの人と、老化が進んでいく人の差はどこにあるのか?脳科学者が伝えたい「老人脳」にならないための方法を伝授!スーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方をひも解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るコツを届ける一冊です。

(著者情報)

西剛志(にし・たけゆき)

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院非常講師や特許庁を経て、2008年に企業や個人のパフォーマンスをアップさせる会社を設立。 子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子どもまで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上をサポート。テレビなどの各種メディア出演も多数。著作は『なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか?』(アスコム)をはじめとして累計発行部数10万部を突破。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE