人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。

そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?

この記事では、書籍『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。

年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。

老人脳には5つのタイプがある

脳には「老化が起きやすい部位」があります。その部位をベースに、老人脳は5つのタイプに分類できます。

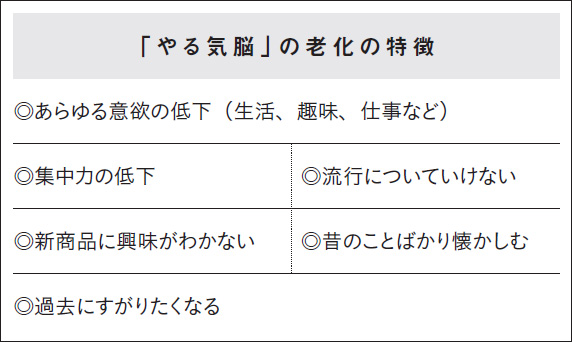

● タイプ1 「やる気脳」の老化

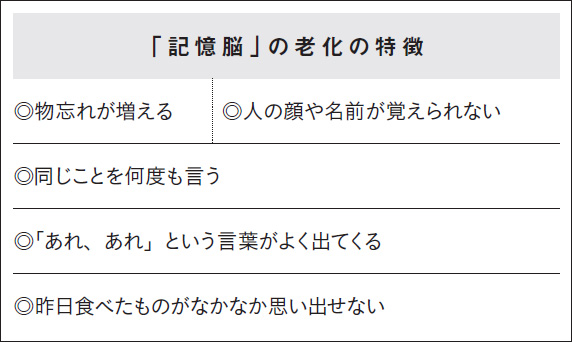

● タイプ2 「記憶脳」の老化

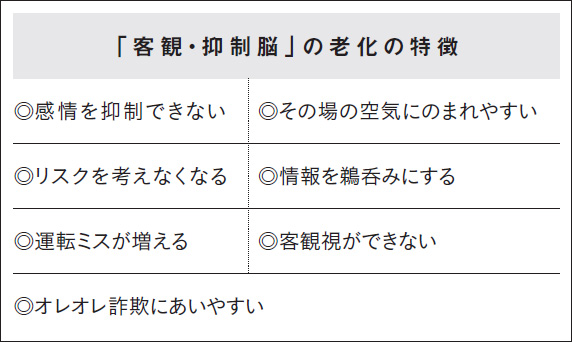

● タイプ3 「客観・抑制脳」の老化

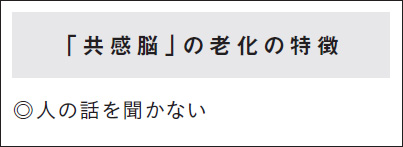

● タイプ4 「共感脳」の老化

● タイプ5 「聴覚脳」の老化

■タイプ1 「やる気脳」の老化

やる気がなかなか出なくなる。これは老人脳の特徴のひとつです。若い頃は仕事で成果を出すことに一生懸命になれたり、試験を突破するために猛烈に勉強したり、休みに海外旅行にあちこち行ったりと、高いモチベーションでいろいろなことができたのに、歳とともにモチベーションが薄れていく。

特に、若い頃にやる気の熱量が高かった人は、自分の熱量が減ったことがなかなか受け入れられない人もいます。「自分はもっとできるはず」と思っていながら、心と体が昔のようには燃え上がらない。そのギャップに苦しんでいる人もいます。「やる気脳の老化」です。

また、「食べたいものがすぐ思いつかなくなった」など、「欲」がだんだん減ってきたり、「いままでやってこれたことが面倒になった」というのも老人脳の可能性があります。たとえば、毎年書いていた年賀状を出すのが億劫になりやめてしまったという人などは要注意です。

やる気脳の中核は脳の報酬系とも言われる線条体です。線条体は新しいことやワクワクすることがあると活性化し、やる気スイッチが入ります。このスイッチが加齢とともに入りにくくなるのが、やる気脳の老化。ドーパミン神経や男性ホルモンの分泌が衰えてくることも関係しています。ただし、60代、70代でもやる気スイッチを入れる方法があります。

■タイプ2 「記憶脳」の老化

会った人の顔を覚えられない。テレビに出てくるタレントの名前がなかなか出てこない。スケジュールをすっぽかしてしまう……。物忘れがひどくなるのも老人脳の特徴です。

記憶に関わる脳の能力は若い時代にピークを迎えます。「人の名前を覚える」「顔を覚える」ピークは20代~30代です。60代、70代、80代になれば記憶脳が老化するのは自然なことですが、それに抗あらがうことはできます。

この記憶に関連するのは脳の海馬です。短期記憶を保存しておく役割と、これは長期記憶にしたい! という情報を大脳に届ける役割があります。この海馬が機能低下すると、記憶力に影響が出ます。物忘れが増えたり、昔のことが思い出せなくなってくるのです。

海馬を意識的に鍛えることで、いくつになっても機能低下を防ぐことができます。

■タイプ3 「客観・抑制脳」の老化

すぐにイライラしたり、自分の感情を抑えられない。人の言うことを疑いもせず、すぐ信用してしまう。日常でミス、間違いが多発する。これらは脳の抑制ができない、脳が計画を立てられない、そんなタイプの老人脳で、脳の司令塔と言われる前頭前野が衰えている可能性があります。

お店で店員さんにぞんざいな態度をとっている老人は、まさにこのタイプ。すぐイライラして、感情の抑制ができないのはタイプ3の老人脳の特徴です。

また、オレオレ詐欺に引っかかってしまう人もいます。これだけ報道され、自分でも気をつけないといけないと日頃は思っていても、巧妙な詐欺の手口を鵜呑みにしてしまう。ニュースでオレオレ詐欺の被害を見ている人は、なんでこんなものに引っかかるのかと思うかもしれませんが、人を適正に疑うことが苦手になり、ついつい信じてしまいます。複数の視点から物事を見られなくなっている状態なのです。

最後はミス型です。計算のミスや運転中の不注意、予定のすっぽかしなど、ちょっとしたミスから大きなミスまで、注意や意識が行かずに間違いを犯してしまう人も、この老人脳の恐れがあります。

これらはすべて脳の司令塔でもある前頭前野の働きの低下が大きな原因です。記憶や感情、学習や言語などをコントロールし、判断するのが前頭前野で、その機能低下は感情の抑制や注意力を弱めます。すぐイライラする人は自分の前頭前野の働きが悪くなっていることを自覚したほうがいいかもしれません。

客観脳と抑制脳の老化も、改善をする方法があるので、ご安心を。本書で紹介する老人脳改善法をぜひ実践してください。

■タイプ4 「共感脳」の老化

世の中には他人に対して失礼な人がいますよね。列に割り込む人、電車で人を押しのけて我先に座ろうとする人、ソーシャルディスタンスを無視して近づいてくる人、自分のことばかり主張する人……。相手に対して無配慮な人は共感脳の働きが弱い、もしくは低下している可能性があります。共感脳の老化も老人脳です。

これは何も高齢の人に限った話ではありません。若い人でも電車の中で音漏れを気にせず音楽を聴いている人は共感脳の働きが弱い人です。音漏れが周りの人に不快な思いをさせていることに全く気がついていません。若いうちから共感脳が弱いと、歳をとってからどうなるのか心配です。

共感脳に関わる脳の部位はいろいろとありますが、その中でも大切なのが前ぜん帯状皮質と島皮質です。

前帯状皮質は血圧や心拍数の調節なども行う部位で、共感や感情、意思決定などの認知機能にも関わっています。一方、島皮質も感情や直感などの認知機能に関わる部位です。

この2つの部位の活動が低下することで起こるのが共感脳の老化です。

ちなみに、客観・抑制脳と共感脳の2つが衰えた人はキレやすい、クレームをよく言う、ガンコになる、昔のやり方にしがみつく、などの特性があらわれます。

でも、これも同じく改善する方法はありますのでご安心ください。

■タイプ5 「聴覚脳」の老化

ここまでに挙げた4つの老人脳タイプ以外に、「耳の機能低下」も老人脳を促進します。

耳が遠くなることは、老人脳をさらに加速することがアメリカ・コロラド大学の研究でわかっています。人の声が聞きづらい、テレビのボリュームを大きく上げないと聞こえないという症状は聴覚が衰えてきている証あかしです。こうなると、脳は聴覚を補うために視覚野や体感覚野を使おうとします。そのことで脳に変性が起き、脳の認知機能が落ちるのです。耳が聞こえなくなってくるのは、老人脳の重要なサインです。

老人脳はこの5つの要素のことをいいます。この5つの要素は、いくつかの要素が同時に起こることもありますし、中には全部の症状がある人もいます。

また、老人脳は高齢者にだけ起きる症状ではありません。30代でも、40代でも老人脳になり始めている人もかなりいます。メンテナンスもせず、生活習慣の改善もないままでいると、どんどん老人脳が進んでいきます。

この本で紹介する改善法、予防法を実践して、ぜひ老人脳を遠ざけてください。

☆ ☆ ☆

未来の自分のために、今日からできることを!

年齢に関係なく、脳も心も、日々の習慣で変えていけます。小さな一歩が、未来の自分を大きく変えるかもしれません。ぜひ、今日からできることをひとつ、始めてみませんか?

『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』

著者西 剛志

発売日2022年8月13日

価格1400円(税別)

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

いくつになっても脳が若いままの人と、老化が進んでいく人の差はどこにあるのか?脳科学者が伝えたい「老人脳」にならないための方法を伝授!スーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方をひも解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るコツを届ける一冊です。

(著者情報)

西剛志(にし・たけゆき)

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院非常講師や特許庁を経て、2008年に企業や個人のパフォーマンスをアップさせる会社を設立。 子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子どもまで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上をサポート。テレビなどの各種メディア出演も多数。著作は『なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか?』(アスコム)をはじめとして累計発行部数10万部を突破。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE