人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。

そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?

この記事では、書籍『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。

年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。

「仲がいい人」が一人いるだけで認知機能も幸福度も上がる

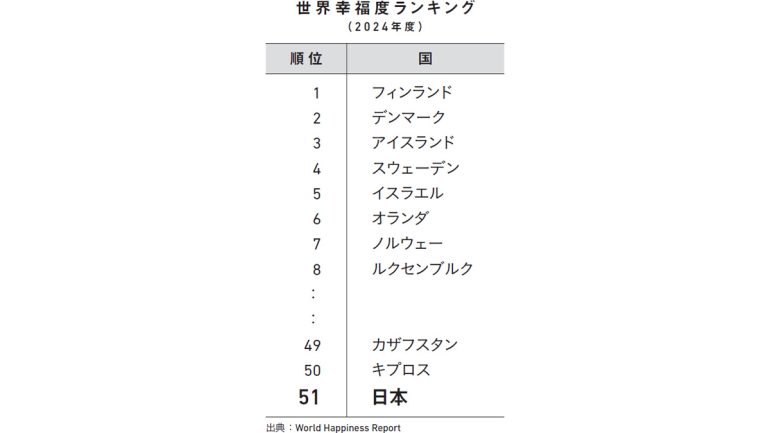

日本は世界でも幸福度が高くない国です。1位のフィンランドから4位のスウェーデンまで、上位4カ国はヨーロッパの国が独占しています。

一方で、日本は51位でした。

幸せになりたい! そう思っているはずなのに、なぜ日本人は幸福を感じにくいのでしょうか?

ハーバード大学の研究で面白いデータがあります。「人間関係での満足度が高いと幸福度が高くなる」というのです。夫婦、子ども、友人、相手は誰でもいいのですが、自分が仲がいいと思える人がいるだけで、人は幸せを実感できるのです。

夫婦であっても仲があまりよくない、お互いに関心が薄い、そんな関係もよく聞きますし、子どもとの関係は悪くなくても「仲がいい」とまで言える関係かと言われるとどうでしょうか。

友人関係も、知り合いは多くても「仲がいい」と言える友人はどうでしょうか。

そう考えると、仲がいい人というのは、簡単そうで、簡単ではない関係なのかもしれません。

人間は社会的動物なので、一人で生きるよりも周りの人たちとつながりを感じて生きているほうが幸福度が高くなるようにできています。脳内ではつながりを感じた瞬間にオキシトシンが出て、脳を活性化し、認知機能を高める効果もあります。

逆に、高齢期に感じる孤独感情は認知症の発症リスクを高めます。孤独感と認知症発症の可能性は比例しています。

たとえば、夫婦であれば、パートナーに先立たれた人が、強い孤独感で認知症を発症するという話をよく聞きます。また、異常に老けてしまう人もいるようです。孤独感は脳の大敵です。

誰かとつながりを持つことは、脳の視床下部からオキシトシンを出す以外にも脳を活性化する作用があります。脳の前頭前野を活発に利用するので、脳の老化がさらに減少する可能性があり、老人脳を改善してくれます。特に人の目を見て話すと前頭前野がより活性化することが東北大学の研究で知られています。

スーパーエイジャーは「肯定的な社会関係」のレベルが高いことがわかっています。つながりが生む効果ですね。

一方で、苦手な人や嫌な人とのつながりは脳のストレスになります。「否定的な社会関係」は脳にいい影響を及ぼしません。プラスになるのは肯定的な社会関係です。

■大切なのはつながりの数ではなく質

もうひとつポイントがあります。肯定的な社会関係があっても、その数はあまり多くないほうがいいのです。数が多いと脳が処理しきれないからです。数ではなく、大切なのはつながりの質です。腹を割って話せる親しい人がいることが大切なのです。

すでにそういう相手がいる人はいいのですが、いない人はそういう相手をつくることをおすすめします。ただ、「妻とはなんでも話せる関係ではない」「子どもとは価値観が違いすぎる」「会社の同僚や知人は増えたけど、親友と呼べる友人は大人になるとなかなかつくれない」……そんな声も耳にします。

そういう人のために、相手をつくる方法をP315で紹介します。

ちなみに、仲がいい人が一人でもいれば脳の認知機能も幸福度も上がりますが、だからといって仲のいい人が二人以上はいらないというわけではありません。複数人いることはいいことです(くり返しますが、多すぎない範囲で)。

また、後述しますが新しい人間関係をつくることも脳に刺激を与えてくれます。仲のいい人が一人以上いて、さらに新しい人間関係づくりにも挑戦する。これが脳を活性化させる方法のひとつです。

話は少しずれますが、こんな調査結果もあります。

「こじんまりとしたパブに行く回数が多い人は幸福度が高い」

こんなことまで調べる人がいるのかと思いましたが、この結果は興味深いです。規模の大きな飲み屋さんに行く人よりも、小さめのパブに行く人のほうが人との親密度が増し、そこでのコミュニケーションが脳の認知機能も上げてくれるということです。

この調査結果は「なじみのスナックやバーがある人は幸福度が高い」ということでもあります。確かに、知人でもスナックが大好きな人が何人もいますが、みなさん、なじみのスナックがあることが喜びになっているようで、よくスナックでの話を楽しそうに教えてくれます。

人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。

そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?

この記事では、書籍『80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。

年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。

☆ ☆ ☆

未来の自分のために、今日からできることを!

年齢に関係なく、脳も心も、日々の習慣で変えていけます。小さな一歩が、未来の自分を大きく変えるかもしれません。ぜひ、今日からできることをひとつ、始めてみませんか?

『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』

著者西 剛志

発売日2022年8月13日

価格1400円(税別)

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

いくつになっても脳が若いままの人と、老化が進んでいく人の差はどこにあるのか?脳科学者が伝えたい「老人脳」にならないための方法を伝授!スーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方をひも解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るコツを届ける一冊です。

(著者情報)

西剛志(にし・たけゆき)

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院非常講師や特許庁を経て、2008年に企業や個人のパフォーマンスをアップさせる会社を設立。 子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子どもまで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上をサポート。テレビなどの各種メディア出演も多数。著作は『なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか?』(アスコム)をはじめとして累計発行部数10万部を突破。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE