人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。

そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?

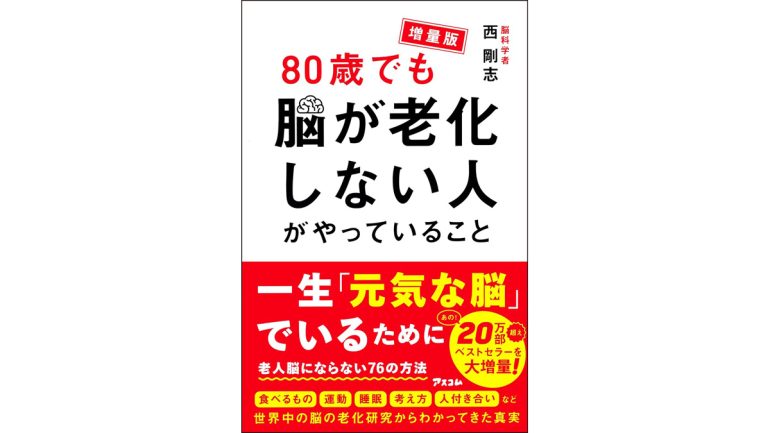

この記事では、書籍『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。

年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。

年齢よりも20歳以上若い脳を持つ「スーパーエイジャー」

日本人の平均寿命は女性が87.1歳、男性が81.1歳です(2023年)。一方で健康寿命は2019年の調査では女性が75.4歳、男性が72.7歳です。健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を言いますので、70代で健康上の制限を受ける人が多いことがわかります。

一方で、80代、90代でも健康上の制限を受けず、活動的な生活を送っている人も大勢います。こういう人を「スーパーエイジャー」と呼びます。

スーパーエイジャーとは、「80歳以上になっても体も心も健康で、認知機能が衰えず好奇心旺盛で、新しいことに挑戦し続けて人生を謳歌している人=つまり脳と体が老化していない人」と、私は定義しています。

スーパーエイジャーの中でも、100歳以上生きる人のことをセンテナリアン(日本語で百寿者)と言って、100歳を超えても元気に運動したり、趣味に勤しんだりして活動しています。たとえば、有名なのが、105歳で亡くなった元スプリンター・冨久正二さんです(2022年5月で現役引退しました)。なんと97歳で陸上競技をスタート! 100歳のときに60メートル走で16秒98という100歳以上の日本記録を出しました。

また、没年113歳の女性画家の後藤はつのさんは、73歳からカルチャースクールで絵を習い始め、82歳で現代童画展新人賞受賞、96歳で現代童画展文部大臣奨励賞を受賞しました。106歳で16日間のニューヨーク旅行、112歳でかるたの初段をとったそうです。

長寿日本一で、世界でも歴代2位の長寿者になった田中カ子さん(没年119歳)もスーパーエイジャーとして有名でした。小さいときから負けん気が強く、思ったことや面白いことはなんでも絵や文字にするメモ魔だったそうです。

結婚してお餅屋さんや、お花屋さんなどいくつかの商売を手がけていたのですが、102歳になるまで店頭に立っていました。103歳で大腸がんの手術をしましたが、104歳のときに中学一年生のひ孫と漢字の書き取り競争をして圧勝したり、117歳まで手押し車で歩き、119歳まで大好きなコーラを嬉しそうに飲んでいたそうです。

こうした100歳を超えても元気で活動的な人たちが近年増えてきています。老人脳とは無縁の人たちです。日本の百寿者は1950年にはたった97人しかいなかったのですが、2024年の調査では9万5119人にまで達しています。

世界中の100歳以上のスーパーエイジャーを表にまとめました。ここから何か共通点のようなものが見えてきませんか。

スーパーエイジャーとそうでない人は一体何が違うのか?以下の表をチェックしてみてください!

☆ ☆ ☆

未来の自分のために、今日からできることを!

年齢に関係なく、脳も心も、日々の習慣で変えていけます。小さな一歩が、未来の自分を大きく変えるかもしれません。ぜひ、今日からできることをひとつ、始めてみませんか?

『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』

著者西 剛志

発売日2022年8月13日

価格1400円(税別)

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

いくつになっても脳が若いままの人と、老化が進んでいく人の差はどこにあるのか?脳科学者が伝えたい「老人脳」にならないための方法を伝授!スーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方をひも解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るコツを届ける一冊です。

(著者情報)

西剛志(にし・たけゆき)

脳科学者(工学博士)、分子生物学者。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院非常講師や特許庁を経て、2008年に企業や個人のパフォーマンスをアップさせる会社を設立。 子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子どもまで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上をサポート。テレビなどの各種メディア出演も多数。著作は『なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか?』(アスコム)をはじめとして累計発行部数10万部を突破。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE