スマホの設定も見直した方が良い!すぐに設定してほしい発熱対策

物理的な冷却手段に加えて、スマホ側の設定もできるだけ発熱しないよう工夫しておきたい。しかし、発熱を抑える設定を行なうと本来求めている性能が発揮できない場合もあるので、神経質に設定を行なう必要ない。ここでは5つの設定方法を紹介する。

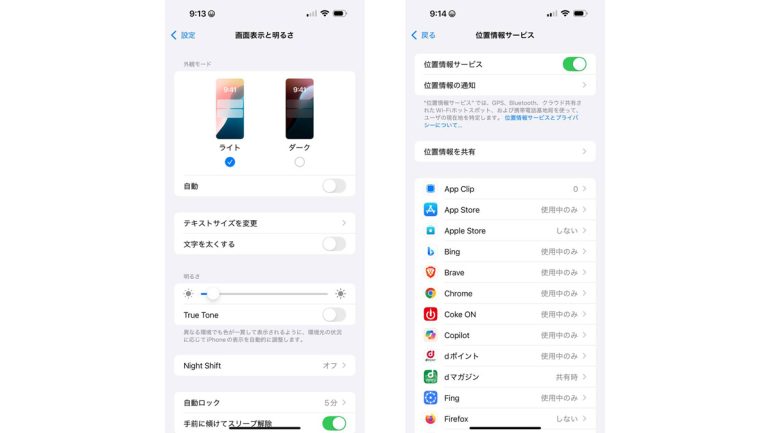

(1)画面の明るさを下げる(画像左): ディスプレイが明るいとその分CPUもバッテリーも食う分、最大の熱源になる。自動調整をオンにするか、見づらくないギリギリの明るさまで手動で下げよう

(2)バックグラウンド処理をオフに: 使っていないアプリが裏で通信するのを止める。アプリごとに設定が必要なので少々面倒くさい

(2)GPSを「使用中のみ許可」に(画像右): 位置情報サービスの常時通信を制限する。(2)と同じくアプリごとに設定が必要だ

(4)Wi-Fi、Bluetooth、テザリングを使わない時はオフに: 不要な通信は熱源となる

(5)「低電力(バッテリー節約)モード」を積極的に使う: CPU性能を抑える分発熱も抑えられる

絶対NG! スマホが故障する危険な冷却法

スマホが高熱状態になった時、冷蔵庫や保冷剤で急激に冷やすのは厳禁だ。スマホ内部で結露が発生し、その水分によって基板がショートして完全に故障する原因となる。また、人間の冷却を目的にしたネッククーラーや冷却ファンをスマホに当てるのもお薦めしない。やはり、内部結露の危険があるためだ。スマホ専用に設計され、結露対策が施されているクーラーを使おう。

【正しい応急処置】

電源を切り、ケースを外し、風通しの良い涼しい場所で、熱伝導のよい金属製の机などの上に置き、自然に熱が逃げるのを待つ。

スマホの熱暴走対策は、もはやビジネスマナーのひとつかもしれない

ライフスタイルの全てにスマホが関係している現代では、プライベートの利用でも、ビジネスツールとして考えた場合でも、熱暴走による故障やそれによる急な通信断は、あらぬ誤解を生みかねない。

物理的に熱を奪う冷却グッズと、発熱を抑える設定とを上手く組み合わせて対策しておこう。また、この記事を読み終えた今、今すぐできる対策として、まずはスマホの画面明るさ設定を下げてみよう。ささいな行動が、スマホの寿命、ひいては未来のビジネスチャンスを守ることになるのだから。

※紹介した製品はいずれも税込表記で、実売価格は2025年7月27日時点での公式サイトでの販売価格。

文/久我吉史

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE