家系図作成ブームは、古い時代から繰り返し起きているといわれる。自分のルーツを探ることは、単なる先祖や親族の確認にとどまらない深い意義があるようだ。

家系図はどのように作るのか、またどこまでさかのぼれるものなのか、費用相場などを家系図作成専門の行政書士に聞いた。

家系図作成の需要が高まる背景

今回、話を聞いたのは、東京都千代田区の家系図作成・先祖探し専門会社の家樹株式会社。

司法書士・行政書士事務所を母体とし、自社開発システムを用いた高品質な家系図作成・専門的な先祖調査などを行う。

近頃は家系図作成の需要が高まっているという。

「近年は終活やルーツ探しへの関心の高まりから、家系図の依頼が増えています。また戸籍制度廃止の議論や、戸籍法改正、戸籍へのフリガナの記載など、戸籍に関する話題が増えるにつれて家系図需要が高まってきているように思います。コロナ禍による自粛で一時的に需要が増しましたが、当時から比較しても依頼は倍増しています」

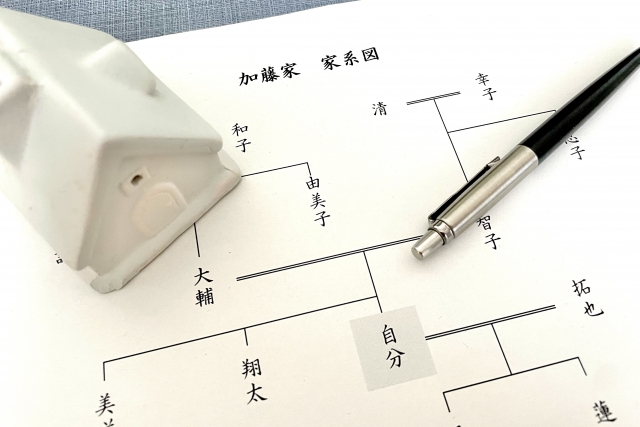

家系図の作り方

同社によれば、家系図を作る方法は次の4つだという。

1.戸籍調査:戸籍をたどる

2.文献調査:文献を調べる

3.聞取り調査:親戚・同姓宅(本家)・菩提寺に聞く

4.現地調査:現地へ赴き、家系を調査する

「文献調査は、戸籍以外の古文書、公的記録(郷土史・公文書等)を中心に進めるのが基本で、現地調査や聞取り調査は文献調査後に実施します。戸籍や文献だけでは得られない情報・写真を集めるのが目的です」

家系はどこまでさかのぼれる?

家系図はさかのぼれる限界までさかのぼって作成したいところだ。同社の経験では江戸時代が主流のようだ。

「日本人の場合、源氏平氏に代表される天皇家につながる系統や、藤原鎌足の系統につながればルーツ調査は終了となります。そのため、さかのぼった最古の時代というのは、1000年以上前とされる天皇家のルーツと重なることになります。庶民の場合、特別な資料でもない限り、江戸時代中期が限界ですが、ルーツに関する仮説を立てることはできます。その場合は1000年以上前まで可能です」

ちなみに天皇家のルーツと重なることは決してめずらしくないという。天皇家とゆかりがあるとされる、代表的な4つの氏(四姓)を「源平藤橘(げんぺいとうきつ)」と呼ぶが、自分の先祖がこの流れに行き着くことは先祖調査の現場ではよくあるそうだ。

家系図作りの相場と期間

戸籍調査は骨の折れる作業でもある。戸籍に慣れた行政書士で、家系図作成に特化したところに依頼するのが効率的だ。かかる費用相場と作成までの期間は?

「家系図作成の費用は、内容や調査範囲によりますが、弊社に依頼した場合は15万-50万円ほどが多く見られます。調査期間は平均3~6ヶ月程度で、文献調査や現地調査まで実施すると1年程度を要します。業者に依頼しなければ費用は10万円以内で済みますが、一般の方だと数年は期間を要する作業とされます」

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE