50代からの心と体を再起動する“食”のアップデート術。組織を背負い、自分も揺れる

50代は人生の後半戦を迎える節目であり、職場でも家庭でも重積を担う世代です。職場では役職者として部下のマネジメントと成果の両立を求められる。一方で、親の介護や子どもの進学、配偶者との関係など家庭でも多くの課題を抱える年代でもあります。そんな中で、「物忘れが増えた」「集中力が続かない」「不安定な気分のが続く」、「疲れやすい、疲れがとれない」など、心と体の不調を感じる人が急増しています。

また、近年ようやく知られるようになってきた男性ホルモン(テストステロン)の低下により引き起こされるLOH症候群(加齢性腺機能低下症候群)、いわゆる男性更年期症状、気分の落ち込み、慢性的な疲労感、性欲の減退などは、加齢だけが原因ではなく、栄養・睡眠・ストレスといった生活習慣の影響も強く受けているのです。

さらに、この時期は猛暑による夏バテや熱帯夜による睡眠の質の低下といった“夏特有の負担”も加わり、いっそう心身に疲労が蓄積しやすく体に大きなストレスとなっています。このようなストレスや加齢によって変調する50代の心と体は、栄養により内側からリカバリーする必要があります。今回は、摂るべき栄養と摂取の仕方について解説していきましょう。

心と体のパフォーマンス低下を支える栄養素

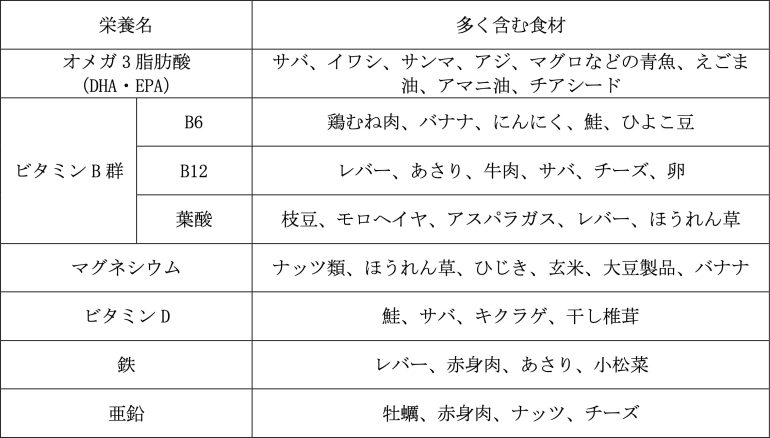

ストレス、加齢、夏バテの体に特に必要な栄養素を紹介しましょう。

◎オメガ3系脂肪酸(DHA・EPA)

オメガ3系脂肪酸は、脳神経細胞膜の構成成分として情報伝達や抗炎症作用に関与します。DHAは認知機能や記憶力の維持、EPAはストレス耐性や気分の安定に寄与するとされ、これらが十分にあるとセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質の機能が高まりうつ状態の軽減や認知機能の維持が期待されます。EPA摂取がうつ病症状を有意に改善したという報告(*)もあります。

(*)Neuropsychopharmacology 2023(48):929–935

摂取のポイントは、魚は週2~3回を目標に。えごま油やアマニ油は加熱せず、納豆やサラダにかけるなどで摂取すると効果的です。

◎ビタミンB群(B6、B12、葉酸)

ビタミンB群は、神経の情報伝達やメンタルの安定、そして認知機能の維持に不可欠な「脳と心の潤滑油」といえる存在です。なかでもB6、B12、葉酸は神経伝達物質の合成やホモシステインの代謝など、脳とメンタルヘルスの安定に特に関わりが深い栄養素です。

◎ビタミンB6

主な働きは、セロトニン、ドーパミン・ノルアドレナリン、GABAといったメンタルホルモンの合成に関わります。不足すると、セロトニンやドーパミン、GABAの合成が低下し、イライラや不安、抑うつ、不眠などの原因になります。特に、ただでさえ寝苦しい酷暑の時期、睡眠の質の低下を予防するために、ビタミンB6を中心に多く摂取して頂くことをお勧めします。

◎葉酸

細胞分裂とDNA合成を担い、うつ病や認知症リスクに関わるホモシステインの代謝・分解に必要な栄養素です。不足すると脳血流低下やうつ病、アルツハイマー型認知症の原因となります。

◎ビタミンB12

神経細胞の維持とホモシステインの代謝に関わり、欠乏すると、末梢神経障害や記憶障害、抑うつの一因にもなります。ホモシステインの代謝が悪くなることでアルツハイマー型認知症のリスクとなります。これらのビタミンB群をバランス良く摂取することが、心の安定を支え、50代以降のストレス障害や認知症の予防にも直結します。摂取のポイントは、加齢やストレスによって需要が増すため、毎日の食事でこまめに補いましょう。朝食で納豆や卵、昼食に豚肉やブロッコリー、夕飯にレバーなどを組み合わせると無理なく補給できます。アルコール摂取量が多い方は吸収が妨げられるため、特に意識が必要です。

◎マグネシウム

マグネシウムは、神経の興奮を抑え、自律神経のバランスを整える作用があります。特に、グルタミン酸の過剰な活性を抑制し、GABAの作用を高めることで、ストレスへの応答を緩和します。不足すると、不安感やイライラ、睡眠の質の低下の原因となりますので、不可欠な栄養素です。特に、ストレスが多いビジネスパーソンほど、マグネシウムの消耗は激しくなります。意識的に摂取することが、気持ちの安定や良質な睡眠の確保につながります。摂取のポイントは、間食でナッツ類やバナナ、主食を白米から玄米に変えるだけでも自然に摂取量を増やせます。特に夕食に取り入れることで、就寝前のリラックス効果が期待できます。ストレスが多い日ほど意識して摂りましょう。

◎亜鉛

幸せホルモンの一種、セロトニン合成に必須なミネラルです。うつ病患者では亜鉛血中濃度が有意に低いとの研究結果(*)もあり、亜鉛不足は抑うつや認知機能低下と関連しています。また、男性性ホルモン(テストスレロン)の生成に重要な役割を果たすミネラルのひとつです。

(*)Nutritional Deficiency 20 July 2016

摂取のポイントは、外食では「牡蠣フライ定食」や「牛ステーキ定食」を選ぶようにしましょう。コンビニでは、サラダチキン+チーズ+ゆで卵+ナッツ小袋などが便利です。居酒屋メニューは、焼き牡蠣、牛たたき、冷ややっこなどがお勧め。アルコールは腸での亜鉛の吸収を阻害し、肝臓での亜鉛の需要を高めるため、特に週3日以上飲酒の習慣がある方は、特にこれらの食品を意識することが必要です。

◎鉄

鉄はヘモグロビンの構成要素で、ヘモグロビンによって脳に酸素を運ぶため、欠乏すれば、脳の酸素不足を来たし、集中力や記憶力が低下、疲労や作業能力低下を引き起こす原因となります。特に夏場は、汗と共に体から流れ出てしまい不足することで夏バテのような症状を引き起こします。摂取のポイントは、週に1~2回は「レバニラ炒め」や「牛ステーキ」をメインにランチでは「マグロ丼」「カツオのたたき定食」を選ぶのがおすすめ。更に、鉄は、ビタミンCと一緒に摂ると吸収率が2~3倍に上がるため、赤身肉+レモン汁や、朝食にキウイやみかんを添えるなどの工夫を。

◎ビタミンD

セロトニンやオキシトシンといった幸せホルモンの合成にも関与しています。また、認知機能との関連性もあり、ビタミンDの血中濃度とうつ病や認知症との関連が言われています。また、男性更年期症候群(LOH症候群)とのビタミンDの血中濃度との関連を示す医学的な根拠も多数認められています。

摂取のポイントは、 週2~3回は焼き鮭・サバ缶・サンマの塩焼きをローテーションでしたり、 味噌汁や炒め物に「干ししいたけ」「キクラゲ」を常備するようにしましょう。これらの栄養素を過不足なく補うことが、加齢による「衰え」を最小限に抑え、心と体の機能を維持する鍵となります。

◎栄養素が多く含まれる食品

これらの栄養素の知識を得ても、日々の生活に落とし込めなければなんの意味がありません。特に50代は仕事が忙しく、朝は食事を抜きがちだったり、昼は外食、夜は飲酒が日常という方も多いはず。ここでは、心と体をいたわる「現実的かつ効果的」な食習慣の工夫を紹介します。

朝食は、脳を目覚めさす“神経”のエネルギーをチャージさせる!

起床後は脳がブドウ糖とビタミンB群を必要とします。糖質を控えすぎると脳が目覚めず、1日の集中力に影響します。たんぱく質と炭水化物を同時に摂ることが、エネルギーチャージとセロトニン合成の第一歩

【和食】雑穀ごはんに+納豆+ゆで卵+味噌汁

【洋食】食パンにバター+ちぎったレタスとゆで卵をサンド+豆乳

炭水化物に偏ったランチは午後の集中力やエネルギーの持続の妨げに!

午後の会議や商談に備えて、脳の栄養を切らさないことが大切です。麺類とご飯といった、炭水化物に偏らないメニューを意識する。外食で麺類を食べるときも、炭水化物以外の副菜も摂れるお店の選択を。

【社食や外食】お肉やお魚+おひたし+ご飯といった定食

※サバやサンマ、鮭といったお魚があればベスト、ご飯は普通盛り

【コンビニ ランチ】玄米おにぎり+サラダチキン+チーズ+サラダパック

ランチやおやつを選ぶ時のポイントをご紹介しておきましょう。

主食 → 玄米おにぎり

主菜 →サラダチキン or ゆで卵 or ブロックチーズ

汁物 →野菜スープ or わかめスープ

間食 →ナッツの小袋 、一口サラミを

チョコレートやクッキー、スナック菓子は避ける

ストレスを受けたからだのリカバリーとリラックスを意識した夕食を

夜はストレスを鎮め、自律神経を休ませる食事が理想です。タンパク質を中心に、1日の筋肉の疲労回復を目指すメニューを。炭水化物は少量で、主菜・副菜を組み合わせて、睡眠中の脂肪分の蓄積を防ぎましょう。また、夏場は冷たい飲み物やクーラーの使用で体を冷やしがちです。夕食には温かい汁物やショウガ、ネギなどの体を温める食材を取り入れるのもおすすめです。

【夕食】鶏むね肉の蒸し焼き+根菜の味噌汁+豆腐+海藻の副菜

継続のコツとしては、メニューの決め打ち=パターン化もひとつです。朝は「納豆と卵」、昼は定食、などテンプレート化することで、迷わず継続できます。

出張・会食時の調整法

50代のビジネスパーソンは、出張や会食の機会も多く、飲酒や偏った食生活になりがちです。そのような場面での対応も擦れておきましょう。会食の席では、揚げ物以外で、できれば魚料理+副菜2品」を選ぶと良いでしょう。

ホテルでの朝食は、モーニングビュッフェであれば、生野菜とゆで卵やスクランブルエッグ、ウインナーやハムなどでタンパク質をしっかりと。パンやご飯は食べ過ぎないよう注意してください。飲酒習慣を見直してみても良いでしょう。飲酒の機会は、週2回以内、量は「ビール350ml×1缶」「日本酒1合」までが目安。できれば、糖質OFFの焼酎やウイスキーを選ぶと良いでしょう。おつまみは「枝豆・冷ややっこ・チーズ・海藻サラダ」など高タンパクで高ミネラルな商品を選ぶと、なお良いでしょう。このように、「食材・食品・食習慣」を戦略的に選び変えていくことは、ストレス社会におけるビジネススキルでもあります。

50代は、体の変化に翻弄される時期であると同時に、「整える力」を獲得できるチャンスの時期でもあります。集中力が切れやすい、決断力が鈍る、人と会うのが億劫…そうした感覚は、栄養不足のシグナルかもしれません。薬やエナジードリンクに頼る前に、「今日の食事を変えてみる」試みを。それが、最も身近で、確実に変化をもたらす自己投資になります。「脳と体は、あなたの食事に正直です。」 今この瞬間から、生活習慣を変えることから始めていきましょう。

文/梶 尚志

かじ・たかし。梶の木内科医院 院長・七夕医院総院長。総合内科専門医、腎臓専門医、家庭医、日本抗加齢医学会専門医、健康スポーツ医。1989年、富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業。2000年、岐阜県可児市に梶の木内科医院開設。年間約5万人の患者を診察する中で、通常の診察では解決できない不調が多いことに危機感を感じ、改善策を模索。分子整合栄養医学との出会いをきっかけに、不調の原因が栄養状態にあることを確信する。2025年7月、新たに栄養療法に特化した七夕医院名古屋分院を開設。大人から子どもまで栄養学的なアプローチで治療と生活指導を行い、不調の改善に取り組んでいる。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE