皆さんは夏のレジャー楽しんでいますか?帰省などでも自動車の利用機会が増える一方、夏場、特にお盆の時期は、路上トラブルの件数もまたピークを迎える。

やはり、猛暑という過酷な環境が自動車に強い負担を与えているのがその原因だ。

そして、多くのドライバーは万が一に備え自動車保険に加入しているが、そこに付帯する「ロードサービス」の全容を正確に把握しているだろうか。

本記事では、夏によく起きるトラブルを未然に防ぐための知識から、JAF(日本自動車連盟)と保険付帯ロードサービスの違い、そして意外と知られていないサービスまで「使い倒し」ための方法を詳しく解説する。

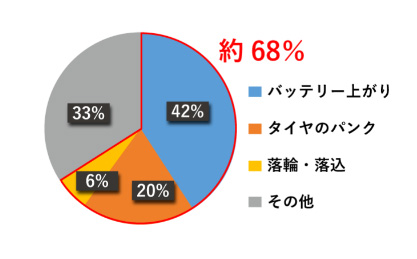

JAFの出動理由の内訳

JAFが公表する統計データによれば、出動理由の1位、2位を独占しているのが「バッテリー上がり」と「タイヤのパンク」である。また、“ゴールデンウイーク、お盆、年末年始には救援要請が急増!”と、注意を呼び掛けている。

路上トラブルは季節を問わず発生するが、JAFによれば、夏場には「バッテリー上がり」が良く起こる。また、「タイヤのパンク」も夏場ならではの原因がある。

年間を通じて出動理由のトップを占めている2つのトラブルであるが、その背景には、高温環境が自動車に与える科学的・物理的な影響が存在している。

バッテリーにとって夏場は“二重苦”の環境である

夏のバッテリー上がりは、「電力消費の増大」と「充電効率の低下」という二重苦によって引き起こされる。

第一に、猛暑下での電力消費は他の季節の比ではない点だ。

エアコンのコンプレッサーをフル稼働させ、同時にカーナビやオーディオ、スマートフォンの充電などを行えば、車内の電力需要が一気に跳ね上がる。通常、走行中は、エンジンに連動するオルタネーター(発電機)が発電し、電力を供給しつつバッテリーを充電する。しかし、特にアイドリング時や低速走行時はオルタネーターの発電量が少なくなり、消費電力が供給電力を上回る「電力赤字」状態になりやすい。この赤字分は、バッテリーに蓄えられた電力で補われるため、バッテリーの残量はみるみる減少していくというわけだ。

第二に、高温環境そのものがバッテリー性能を著しく低下させる点だ。

バッテリーの中身の仕組みでは、希硫酸と鉛の化学反応によって電気が生み出される。高温では、この反応が過剰に促進し、バッテリー液の蒸発を早めてしまう。さらに、渋滞に巻き込まれてエンジンルームが高温に晒され続けると、バッテリー自体の劣化も加速し、その寿命が確実に縮まってしまう。つまり夏場は、バッテリーにとって最も過酷な労働環境なのである。

タイヤパンクの原因は、“熱”との闘いに他ならない

夏のタイヤトラブルの主な原因は「空気圧の異常上昇」と「ゴムの劣化」である。

まず、タイヤ内部の空気は、温度上昇が熱膨張を起こし体積が増える。灼熱のアスファルトからの熱伝導と、走行による摩擦熱が加わり、タイヤ内部の温度は想像以上に上昇し、それに伴い空気圧も危険なレベルまで高まることがある。

この状態で縁石に乗り上げたり、路面の異物を踏んだりすると、衝撃に耐えきれずパンクやバーストが起きるリスクが高まる。

さらに危険なのが、空気圧が逆に不足している場合に起こる「スタンディングウェーブ現象」だ。空気圧が低いタイヤで高速走行すると、タイヤの接地面後方が波状に変形する現象が発生する。

この変形が高速で繰り返されることでタイヤ内部に急激に熱が蓄積し、最終的にはトレッド(接地面)のゴムが剥がれたり、バーストしたりする。

加えて、タイヤの主成分であるゴムは、熱と紫外線によって柔軟性を失い劣化する。夏はこれらの要因が最も強く作用する季節であり、目に見えないひび割れ(クラック)が進行し、ある日突然エア漏れやパンクという形でトラブルが表面化するのである。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE