実家への帰省や親族の集まりなど、身近な家族の老いにふと気づく場面があります。しかし、老後やいざというときの介護など、将来について具体的な話し合いはできているでしょうか。

「将来の備え」を早くから始めて困ることは何ひとつないと語るのは、介護現場歴30年以上、介護支援専門員、宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナーなどの資格を有する吉田肇さん。

最新著書『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える!』(NHK出版)では、具体的な事例を示しながら理想の未来から逆算して何を備えるべきかを丁寧に解説しています。

今回は『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える!』から親の暮らしの守り方をご紹介。住まいのハード面だけでなくソフト面の備えや環境作りも重要です。

自宅に住み続けられるかどうかは、買い物事情も大きく関係する

セミナーで子世代の方に実施した「〝人生100年時代応援〟判定スケール」では、親の買い物の利便性について「買い物の便はよくないので先々不安を感じている」と回答した方は43.8%でした。ネットで注文すれば過疎地でも食品や日用品の調達ができるものの、生鮮食品などは選べる品が限られますし、そもそもネットでの買い物が苦手な方やインターネットを使えない方もいます。いずれにしても、長く自宅に住み続けられるかどうかは日常的な買い物事情にも左右されます。

近年は食材や弁当を宅配する際に、高齢者の見守りや安否確認を行うサービスを展開する企業も増えています。前回届けた食品がそのまま置かれていたり、ポストに新聞や郵便物がたまっていたり、いつもは玄関まで出てくるのに応答がなかったり、昼間なのに外灯がつけっぱなしになっていたり……といった異変に配達担当者が気づいた場合、あらかじめ登録された緊急連絡先や119番などに連絡してくれるサービスです。

高齢になると、買い物も調理も億劫になりがちです。買い物の利便性がよくない地域にお住まいの親御さんとそのご家族は、こうしたサービスが展開されているかどうかを確認して、展開されていない場合は、買い物至便の地域や子世帯近くのマンションなどへの住み替えも検討すべきでしょう。

災害の不安にはどう備える?

「〝人生100年時代応援〟判定スケール」における「お住まいの地域で、過去に地震や台風、大雨で、浸水や山崩れ等の被害がありましたか?」という質問に対しては、親世代、子世代ともに1割の方が「被害があり、不安を感じている」と回答しています。災害大国日本では、いつどこで自然災害が起こるかわからず、親御さんと離れて暮らす方々の心配事のひとつになっています。

大きな地震が起きるたび、倒壊した木造家屋の映像をニュースで見かけます。その多くが2階建てであっただろうと思われる住宅で、2階部分を残して1階がつぶれた姿です。

現在は全国のほとんどの自治体で耐震診断や補強設計、耐震改修工事を行う際の補助事業(補助金制度)が実施されています。条件は年度や自治体、建物の規模などによって異なりますが、数万円から数百万円の補助を受けられるケースもあります(※17)。

※17 一般社団法人日本建築防災協会 耐震支援ポータルサイト

さらに、政府は2025年に高齢者世帯の耐震改修を促すため、新たな支援策を設けました。住宅金融支援機構が金融機関と提供する融資制度「リ・バース60」を活用する仕組みで、70歳以上は住宅金融支援機構が利息の全額を、60~69歳は3分の2を肩代わりするという内容です。実質的には、昭和56年6月以前に建築された「旧耐震基準」の木造住宅に対する耐震改修にかかる費用全体から、「補助金」でまかなわれる金額を差し引いた「自己負担」分が軽減されます。実家の耐震性に不安のある方は、こうした支援制度の活用も含めて耐震改修について親子で早めに検討しましょう。

ハードだけでなくソフトの「在宅継続診断」を

住まいのハード面はもちろん大事ではあるものの、土砂災害、洪水、津波などの特別警戒区域に指定されている地域にお住まいの場合、自宅の浸水被害や交通網の寸断なども考えられます。場合によっては広域避難所に避難することになりますが、要介護認定者にとって広域避難所での生活は困難が伴います。高齢者や障がい者、乳幼児など特別な配慮を必要とする方のための設備や人材を備えた福祉避難所もありますが、収容人数に限りがあったり、防災課と福祉課の連携がない縦割り行政のためにスムーズに受け入れてもらえなかったりといった問題も過去に発生しています。

国土交通省では、各地域のハザードマップを入手できるポータルサイトを公開しています。震度被害、地盤被害、建物被害、火災被害など災害種別から選択できるので、親御さんが住む地域について調べておきましょう(※18)。

※18 国土交通省 国土地理院 応用地理部 わがまちハザードマップ

また、訪問診療やデイサービスに対応している医療機関や介護支援施設が少ない地域は、介護が必要になったときに自宅に住み続けることが難しくなります。いくら自宅のハード面が整っていても、住み続けられなければ意味がありません。

自然災害の可能性や周辺の介護サービスなど、親御さんを取り巻く環境を総合的に判断し、在宅継続に困難を伴うようであれば、やはり早いうちから子世帯の自宅近くや堅固な駅近マンションなどへの住み替えについて、親子で相談しておきましょう。

離れて暮らす親を守るために

高齢者を狙ったオレオレ詐欺や還付金詐欺などもお子さん世代にとって大きな心配事だと思います。親が詐欺にあうのを未然に防ぐためには、自治体が無償で貸し出す(ないしは購入経費の一部を助成する)迷惑電話防止機能付き電話機を取り付ける対策も有効です。迷惑電話防止機能付き電話機とは、呼び出し音が鳴る前に、相手に対して自動で通話内容を録音する旨の警告メッセージを流したあと、通話内容を録音する機能を持っている電話機のことです。

オレオレ詐欺は、子どもや孫のトラブルを助けようとして被害にあうケースがほとんどのため、家族が防御策を講じることが何より大切です。また、親が65歳以上でひとり暮らしの場合、急病で倒れたときなどに備えるため、各自治体で貸与している緊急通報システムの活用をお勧めします。緊急通報機器本体のボタンや、首から下げられる緊急ペンダントのボタンを押した場合、あるいは、ドアの開閉センサーが一定時間利用者の動きを感知しなかった場合に、受信センターの担当者が電話で状況を確認するシステムです。ケアが必要と判断された場合や、電話がつながらないなどの場合は、救急車や専門訓練を受けた緊急出動員が駆けつけます。対象は65 歳以上のひとり暮らしの方で、利用料は自治体によって差がありますが、課税世帯は月額数百円、住民税非課税の方は無料であることが多いです。

家の一か所に情報のすべてを集約する

九州大学の調査によると、認知症の人は高齢者全体の約12%。この割合は年齢が上がると上昇し、85歳以上では認知症の割合が30%を超え、90歳以上では50%を超えます。私は現在、96歳の母親と同居していますが、母ももの忘れや、同じことを何度も繰り返して言うなどの症状が見受けられます。

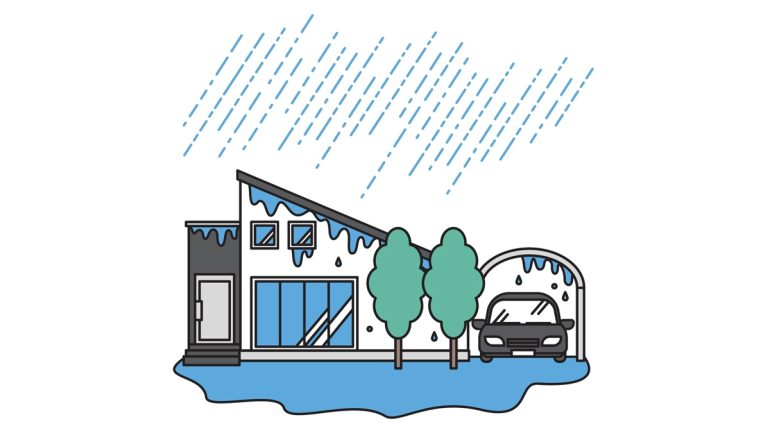

[図22]のように、認知症は少しずつ進行し、5年、10年、さらにそれ以上の年月を認知症の症状とともに生きる可能性もあります。一方で、認知症の前段階にあたる軽度認知障害の段階で知的活動やコミュニケーション、適度な運動などの適切な予防策を行えば、認知症への移行を遅らせ、人によっては健常な状態に戻ることもあります。

[図22]認知症の進行度合いと症状の違い

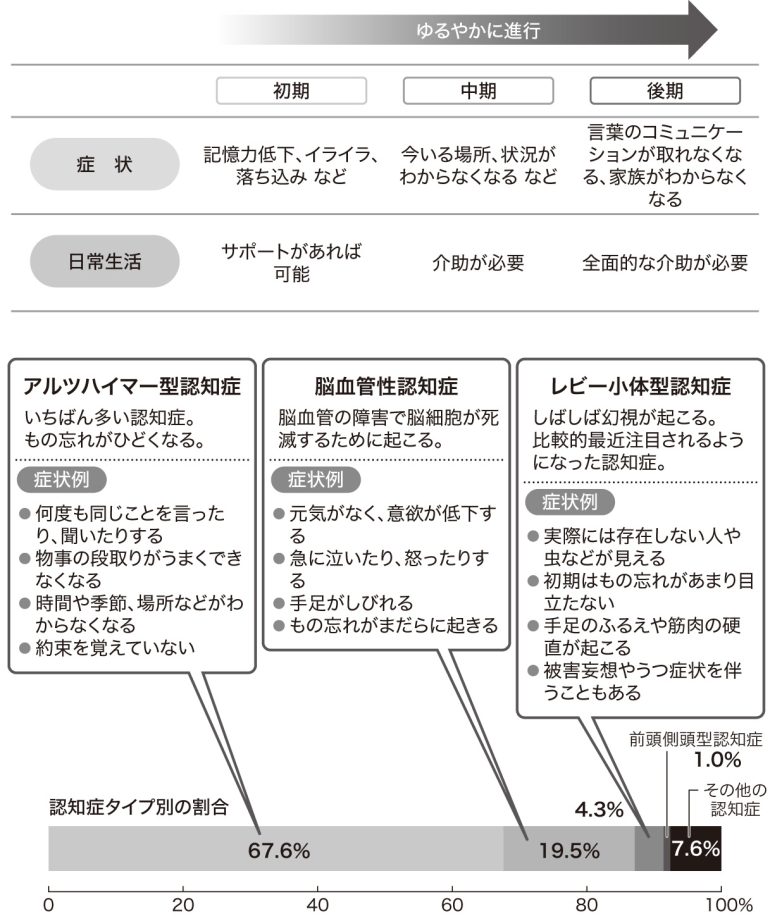

軽度認知障害の症状に不安を感じているのは、家族以上に本人です。不安を除く方法として効果的なのは「自分のことは自分でできる」という自信を持つことです。[写真4]は、私の妻が両親ふたりを介護した経験から学んで、毎日管理してくれている我が家のリビングの一角を写したものです。この前に立てば、今日の日付と曜日、今の時間、今日の予定がすべてわかるようになっています。月曜日は訪問マッサージの日、火曜日はデイサービスの日、水曜日は私の姉と訪問介護の入浴サービスが来る日、木曜日はリハビリの日、金曜日は訪問歯科医が来る日といったことが一目でわかるのです。お世話になっているケアマネジャーやホームヘルパーの名刺も貼ってあり、デイサービスに行きたくないときは、母が自分で「今日は行きません」と連絡しています。

そのように、自分で確認することを習慣化することが認知症の予防策としてとても有効です。

[写真4]日々の予定や介護などの情報を一か所にまとめた例

このボードの前に立てば、今日の予定や、誰が何時に来るのかがすべてわかります。関係先の名刺も貼っておけばいざというときの連絡先も一目瞭然。不安なら家族へ電話でき、具合が悪いときは緊急通報機のボタンを押せば、24時間体制でコールセンターにつながりハンズフリーで話せます。病院で医師に言われたこともメモしておくと本人と家族との間で共有できて安心。

☆ ☆ ☆

『介護・老後で困る前に読む本』

著者/吉田肇

NHK出版 1,760円(税込)

<著者> 吉田肇(よしだ・はじめ)

株式会社マザアス(ミサワホームグループ)特別顧問。一般社団法人高齢者住宅協会理事、一般社団法人全国定期巡回・随時対応訪問介護看護協議会理事、訪問診療ネットワーク医療法人なごみ会理事、社会福祉法人さくら会西五反田事業部長、一般社団法人全国介護事業者連盟千葉県支部幹事、有料老人ホーム・介護情報館取締役、一般社団法人住宅生産団体連合会成熟社会居住委員会WG座長。介護支援専門員(ケアマネジャー)、宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、一般社団法人高齢者住まいアドバイザー協会(高齢者住まいアドバイザー)、一般社団法人終活カウンセラー協会“ エンディングノートの書き方セミナー講師養成講座”の資格を持ち、介護保険制度前の平成3 年より介護事業に携わる。30 年間に亘る在宅介護から介護施設、ホスピス住宅等の運営現場経験を基に、最近では介護を必要とされる前のシニア層に向けた「高齢期の早めの住まい方・暮らし方選択」についての “ 早めの備え” に関する講演活動が人気。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE