実家への帰省や親族の集まりなど、身近な家族の老いにふと気づく場面があります。しかし、老後やいざというときの介護など、将来について具体的な話し合いはできているでしょうか。

「将来の備え」を早くから始めて困ることは何ひとつないと語るのは、介護現場歴30年以上、介護支援専門員、宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナーなどの資格を有する吉田肇さん。

最新著書『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える!』(NHK出版)では、具体的な事例を示しながら理想の未来から逆算して何を備えるべきかを丁寧に解説しています。

今回は『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える!』から「住まいの備え」についてご紹介。自宅のハード面が原因で、介護をする家族の負担が重くなっているケースが少なくないのが実態のようです。

多くの人が自宅での介護を希望するけれど……

厚生労働省の「簡易生命表(令和4年)」によると、日本人の健康寿命は男性が72.57歳、女性が75.45歳。健康寿命と平均寿命の差は、男性で約8年、女性で約12年です。つまり、高齢期の10年前後は医療や介護を受けながらの暮らしになることを想定しておく必要があります。中でも重要なのが、「住まいの備え」です。

時代を考慮して国が概ね5年ごとに見直しを行っている「住生活基本計画」の最新版では、「社会環境の変化」「居住者・コミュニティ」「住宅ストック・産業」という3つの視点から8つの目標を設定しています。

そのひとつである「目標4」のなかに「多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心して暮らせるコミュニティの形成とまちづくり」というテーマがあり、このテーマの一丁目一番地に据えられたのが、「改修、住替え、バリアフリー情報の提供等、高齢期に備えた適切な住まい選びの総合的な相談体制の推進」です。以前この項目はもっと下位に位置づけられていました。上位に位置づけられた理由は、「総合的な相談体制」がいまなお整備されていないということにほかなりません。国の目標と現実との間にはまだまだ大きなギャップがあるのです。個人的にも、介護が必要になる前の総合的な相談体制の整備の必要性を強く感じています。

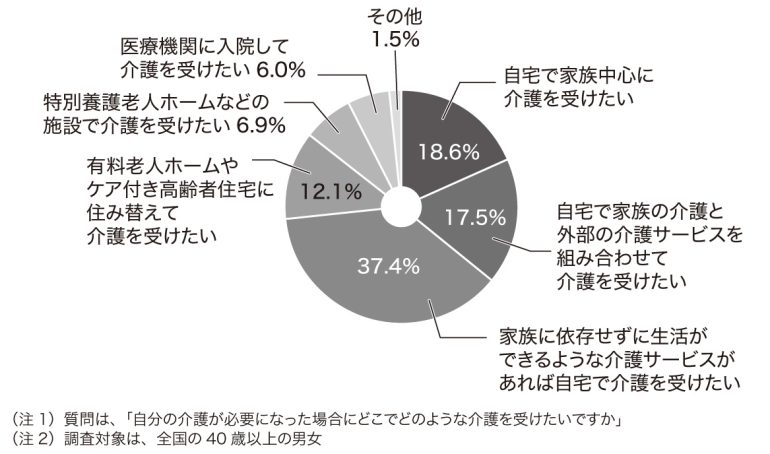

さらに内閣府の調査(第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査)によると、身体機能が低下して車いすや介助が必要になった場合の自宅の住みやすさについて、7割以上が「自宅の住みやすさには問題がある」と回答しています。にもかかわらず、介護が必要になった場合に「自宅で家族中心に介護を受けたい」「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けたい」「家族に依存せずに生活ができるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい」と、自宅での生活を望む人は合わせて73.5%にのぼります[図12]。

[図12]介護が必要になった場合はどこでどのような介護を受けたいか

7割以上が自宅で介護を受けるには住まいに問題があると考えているにもかかわらず、7割以上が自宅での介護を希望するというミスマッチが生じているわけです。そして現実として、自宅のハード面が原因で介護をする家族の負担が重くなっているケースが少なくない実態があります。

住み続けたい自宅が実は危ない?

65歳以上の高齢者のいる世帯の8割以上は、持家に住んでいます。しかし、そのうち半分の住宅はバリアフリーに配慮されていません。第2章でも触れましたが、高齢者の「ころぶ」事故のほぼ6割が自宅などの居住場所で起きています。しかも、高齢者の救急搬送の約8割が「ころぶ」事故によるもので、そのうち約4割が、入院を必要とする「中等症以上」と診断されています。さらに、令和5年の人口動態統計(厚生労働省調べ)によると、交通事故死者数が3573人だったのに対して、家庭内の事故で亡くなった人の数は1万6050人。実に約4.5倍にもなります。実は住み慣れた自宅が危険なのです。

断熱性能や設備の面で劣っている住宅も多いと考えられます。セミナーで実施したアンケートでは、約7割の方が「トイレや浴室が寒い」と回答されました。急激な温度変化によって血圧が乱高下するヒートショックは、高齢者に多い自宅での事故です。逆に、家の中の平均気温が2度上昇するだけで、要介護になる年齢が3歳程度延びるという学説もあります。

ちなみに2019年3月、国土交通省は高齢期を健康で快適に過ごすため、早めに住まいを改修するメリットや改修の際に配慮すべきポイントを取りまとめたガイドラインを発表しています。このガイドラインでは、既存の住まいを改修する際の配慮項目を次の8つにまとめています。

(1)温熱環境

(2)外出のしやすさ

(3)トイレ・浴室の利用しやすさ

(4)日常生活空間の合理化

(5)主要動線上のバリアフリー

(6)設備の導入・更新

(7)光・音・匂い・湿度など

(8)余剰空間の活用

特に(1)~(4)は重要な項目とされています。冬は暖かく、夏は涼しく、外に出かけやすく、人を招きやすい、コンパクトにまとまった住宅への改修が望ましいということです。

高齢期に向けた3つの暮らし方パターン

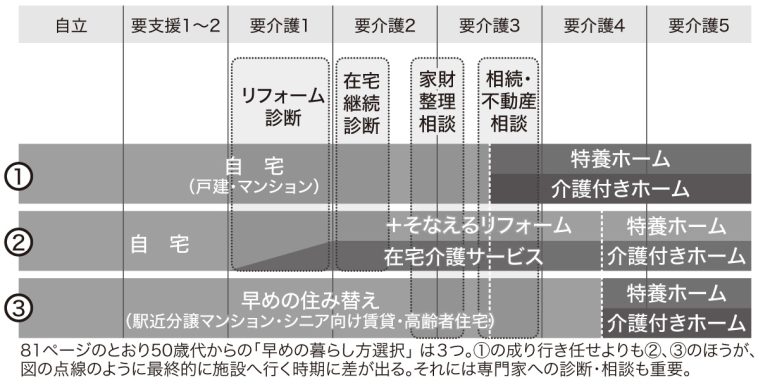

高齢期に向けた暮らし方のパターンは、(1)介護が必要になるまで今の暮らしを変えずに自宅に住み続ける (2)人生の最期まで自宅に住み続けることを前提に早めに自宅をリフォームする (3)早めに住み替える の3つが考えられます。

(1)介護が必要になるまで今の暮らしを変えずに自宅に住み続ける……介護が必要になった段階で自宅で暮らし続けることが可能かどうか、リフォームや介護施設への入居が必要かどうかを検討する。

(2)人生の最期まで自宅に住み続けることを前提に早めに自宅をリフォームする……介護が必要になっても可能な限り自宅で暮らし続けられるように、車いすでの生活などを想定してあらかじめ自宅をリフォームしておく。

(3)早めに住み替える……介護が必要になる前の早い段階から、サ高住や自立型老人ホーム、子世帯の住まいの近くなどへ住み替える。

(1)は言い換えると「成り行き任せ」で、結果的に本人の選択ではなく家族の選択に任せることになりがちです。自宅での暮らしが難しくなるのは、本人の身体機能が低下して介助が必要になったときの備えをしていない場合や、家族が在宅介護の限界を感じたときです。

子どもが早いうちから「介護が必要になったときにどうしたいか、今のうちに未来の住まいについて選択をしてほしい」と言っても、親が楽観的で「自分はきっとピンピンコロリだからお構いなく」と耳を貸さなかったり、あるいは怒りだして「お金の心配をしているのか? 余計なお世話だ」と話を断ち切ったりするケースがあります。対話や検討の機会を先送りにしていると、「介護度が上がっても自宅に住み続けたい!」と願っていても、それが難しくなり選択の余地がなくなってしまいます。

家族が在宅介護の限界を感じる主な理由としては、トイレ介助の限界、入浴介助の限界、デイサービスへの送り出し介助の限界などが挙げられます。とりわけ親御さんがトイレをご自身ですませることができなくなると、介護する側、介護される側ともに生活の質や心理レベルがガクッと落ちてしまいます。健康寿命の延伸という意味でも要と言えるポイントです。

最近では、場所を選ばなければ待機期間が短くなったとの声もありますが、都市部を中心に人気のある特別養護老人ホームは入居まで1~2年待つ地域もあります。そうすると入居までの間は自宅で介護するしかありません。こうした待機期間に本人も家族も大変苦労されているケースが非常に多くあります。

一方、(2)のようにトイレ介助、入浴介助、デイサービスへの送り出し介助がしやすいように早めに対策しておけば、自宅に住み続けることが可能です。長いセカンドライフを先読みして将来に備えた対策をした方は、在宅生活が長い傾向にあります。

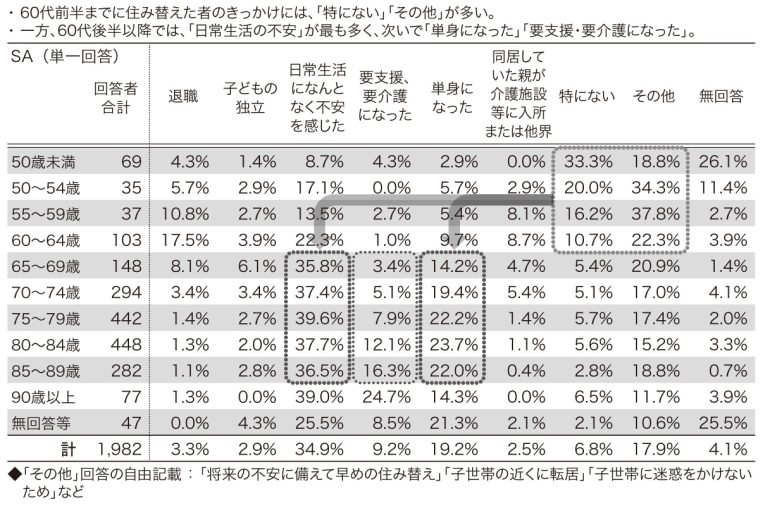

(3)の場合、在宅介護や在宅医療が可能な住まい・地域かどうか、将来的にさらなる住み替えが必要になるのかを、入居を決める前に必ず確認しておきましょう。ちなみにサ高住や自立型老人ホームなどの居住者を対象に実施したアンケート調査[図13・14]によると、現在の住宅に「住み替えたきっかけ」として、60代後半以降は「日常生活になんとなく不安を感じた」が最も多く、次いで「単身になった」「要支援、要介護になった」が多い結果でした。

[図13]住み替えたときの年齢とそのきっかけ

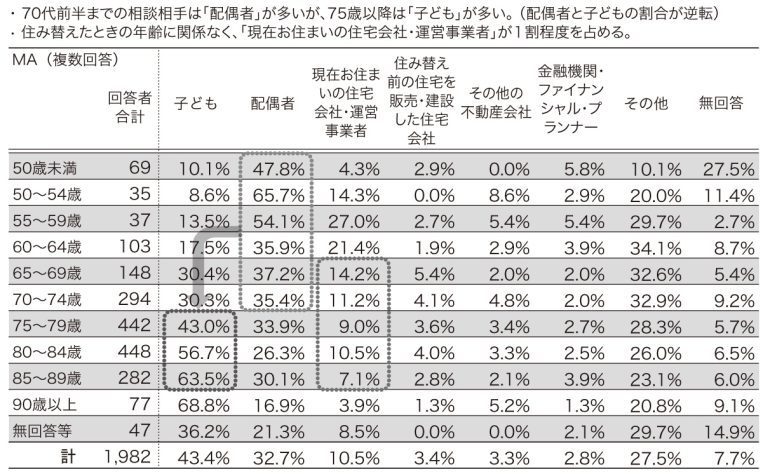

[図14]住み替えたときの年齢とその相談相手

また、「住み替えの相談相手」は、70代前半までは大半が「配偶者」で、70代後半以降は半数以上が「子ども」と回答しています。さらに、「現在の住宅を選んだ理由」は、全体として「見守りなどの生活支援サービスがある」「公共交通利便」が多く、「買い物利便」「医療機関・介護施設が充実」と続きます。[図15 ]が示すように、住み替えパターンの3つのケースを時間軸で見ると、早めにサ高住や自立型老人ホームに住み替えた人は、「成り行き任せ」の人よりも特別養護老人ホームなどの介護施設に移る時期が遅くなる傾向にあり、昨今、有識者のエビデンス研究が進んでいます。

[図15]高齢期での住み替えパターン3 つのケース

自宅に住み続ける? それとも住み替える?

高齢期の住まいの選択肢には、子ども世帯との同居や介護に備えたリフォームなどのほかに、介護・医療・訪問サービスが受けやすい地域への住み替えや、コンパクトなマンションへの住み替えもあります。自宅に住み続けるか、それとも住み替えるかを考える際のポイントを改めて整理すると、以下の(1)~(3)があります。皆さんは次に挙げた「・」の項目にいくつ〇が付きますでしょうか?

(1)現状もしくは改築などで介護が可能な間取りかどうか

・寝室とトイレ・洗面所が隣接している

・自宅前の道路から玄関までがバリアフリー

・外部サービス動線が確保されている(外部から要介護者の寝室などに直接出入りできる)

(2)地域の介護・医療・訪問サービスが充実しているか

・近隣に在宅療養支援診療所や各訪問サービス、小規模多機能型居宅介護などがある

(3)家族が同居か近くに住み、地域の在宅介護支援が充実しているか

・家族が同居、もしくは15~30分圏内に住んでいる(すぐにかけつけられる)

・自治体の在宅介護支援が充実している

全部が○であれば、自宅に住み続けることが可能です。(2)と(3)がすべて○で、(1)に×がある場合は自宅のリフォームか、マンションや自立型老人ホームなどへの住み替えを早めに検討するべきでしょう。全部×ならば、地域の介護・医療・訪問サービスが受けやすい地域や、子世帯が住む地域への住み替えを検討したほうがよいかもしれません(※10)。

※10 『2020日経ムック これだけは知っておきたい老後の備え』P41

☆ ☆ ☆

『介護・老後で困る前に読む本』

著者/吉田肇

NHK出版 1,760円(税込)

<著者> 吉田肇(よしだ・はじめ)

株式会社マザアス(ミサワホームグループ)特別顧問。一般社団法人高齢者住宅協会理事、一般社団法人全国定期巡回・随時対応訪問介護看護協議会理事、訪問診療ネットワーク医療法人なごみ会理事、社会福祉法人さくら会西五反田事業部長、一般社団法人全国介護事業者連盟千葉県支部幹事、有料老人ホーム・介護情報館取締役、一般社団法人住宅生産団体連合会成熟社会居住委員会WG座長。介護支援専門員(ケアマネジャー)、宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、一般社団法人高齢者住まいアドバイザー協会(高齢者住まいアドバイザー)、一般社団法人終活カウンセラー協会“ エンディングノートの書き方セミナー講師養成講座”の資格を持ち、介護保険制度前の平成3 年より介護事業に携わる。30 年間に亘る在宅介護から介護施設、ホスピス住宅等の運営現場経験を基に、最近では介護を必要とされる前のシニア層に向けた「高齢期の早めの住まい方・暮らし方選択」についての “ 早めの備え” に関する講演活動が人気。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE