日本人の多くが悩まされている近視。その重症度に地域差はあるのだろうか?

JINSと、大阪大学大学院医学系研究科・医学部 社会医学講座 公衆衛生学は、JINSが保有するメガネ販売のビッグデータを活用した屈折状態(近視、乱視、老視)に関する共同研究を行っている。

この度、屈折状態(近視)の疫学研究により、近視の重症度の地域差や近視進行が小学生低学年から顕著になることなどが示唆され、2025年6月28日の「第7回日本近視学会総会」で発表された。

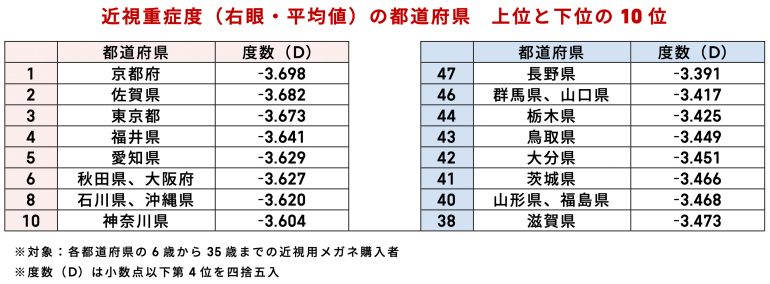

近視の重症度に地域差が。最も高いのは京都府で、最も低いのは長野県

「第7回日本近視学会総会」で川崎良教授より共同研究で得られた、近視の屈折度数分布の推定に関する報告がされた。この推定では、メガネを購入した6歳から35歳までを対象に、屈折度数の年齢分布、地域分布、屈折度数の変化速度を明らかにした。

共同研究の結果、近視の重症度に地域差がみられ、最も重症度が高い京都府が-3.698Dであったのに対し、最も低い長野県は-3.391Dだった。また近視を発症した場合、男性は7歳、女性は6歳において近視の進行速度が最も早く、小学生低学年から近視進行が顕著になることが示された。

このことから、若年期からの近視進行抑制の重要性を改めて認識させるものとなった。さらに男性は21歳まで、女性は28歳まで、近視が進行する可能性があることも示唆された。今回得られた示唆を類似の公的調査データと比較したところ同様の傾向が確認され、今回用いたビッグデータが疫学研究においても非常に有用な情報源となることが示唆された。

■川崎良教授コメント

我が国で頻度が高い近視の疫学を理解する上で、今回眼鏡作成状況からその動向を探索する研究を行うことができました。非常に多くの眼鏡作成状況を他の疫学情報と比較することで、現代の我が国の近視に関する情報、動向を把握する可能性を示すことができたと考えています。また、疫学研究として、長期間に渡り継続した調査・研究を行うことも重要です。今後も我が国の近視について考える上での重要な情報源の一つになると確信しています。

出典元:株式会社ジンズホールディングス

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE