今年の新型車の大きな目玉となるのが、年内発売予定のホンダ・プレリュードの6代目となる新型だ。今回はその登場に期待を寄せつつ、ホンダの厚意により、歴代プレリュードをモビリティリゾートもてぎのショートコースでちょい乗りすることができた。特に2代目、3代目はスペシャルティカーであると同時に、デートカーとしても一世風靡。80年代から90年代初頭にクルマ好き、デート三昧の若者だった人にとっても、思い出深いクルマであるはずだ。

モビリティリゾートもてぎのショートコースに用意された初代から5代目までのプレリュードは、まさに博物館から出てきた貴重なヒストリックカーでもあり、速度は50km/hに制限された(試乗の印象は新車時のものではなく、時を経た個体であることをお断りしておく)。

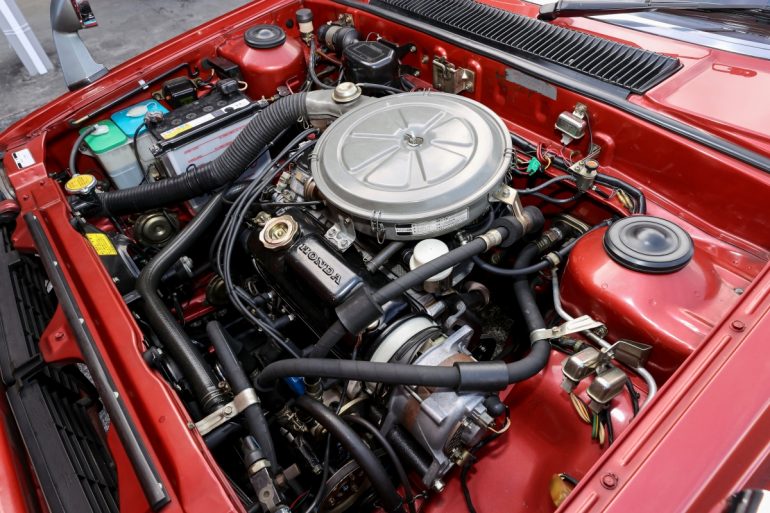

初代(1978-1982)

ホンダにまだクーペがなかった時代に彗星のごとく登場した初代。ボディサイズは全長4090×全幅1635×全高1290、ホイールベース2320mmとコンパクト。CVCC4気筒1750ccエンジンを搭載し、最高出力は85~95psであった(グロス値)。ミッションはMTのほか、2速またはオーバードライブ付きホンダマチックを用意。また、国内生産車初となる電動サンルーフが上級グレードに装備され、初期型には世界の高級車が採用するコノリーレザーシートがオプションで用意されていたのも、スペシャルティカーらしさであった。

そんな初代プレリュードを走らせれば、今となっては、エンジンはやや重ったるく、細身のタイヤによる前輪のインフォメーション不足など、なるほど、70年代のクルマという印象は拭えない。が、ノンパワーステアリングにもかかわらず、大径で細身のグリップを持つステアリングによって、重さを感じさせない操舵感が印象的だった。

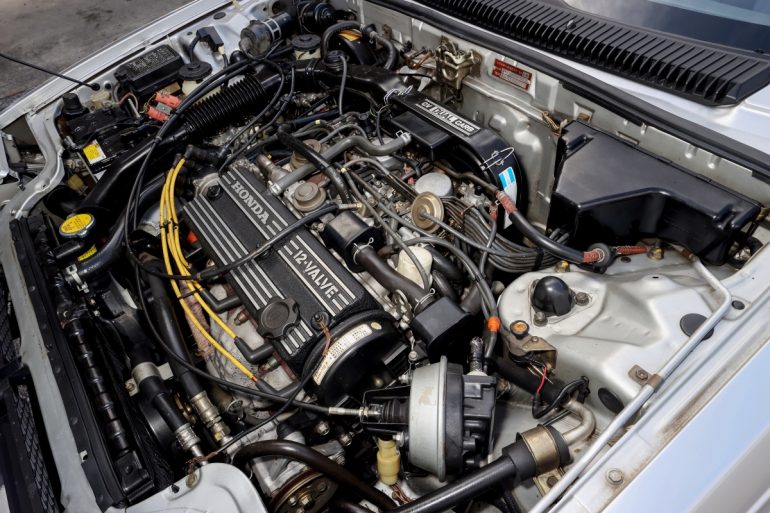

2代目(1982-1987)

荘厳な「ボレロ」をTVコマーシャルソングに使った2代目は、初代ユーザーの多くが女性であったことから、男性に向けたキャラクターで勝負。キャッチコピーも「FFスーパーボルテージ」というハードなもので、全長4295-4375、全幅1690×全高1295mm、ホイールベース2450mmの初代同様に低く構えたボディに回転式リトラクタブルヘッドライトを与え、フロントダブルウィッシュボーンサス、国内初の4wA.L.B=四輪ABSをXX、XZグレードのMT車に設定(4ATもあり)。初代からのドラスティックな進化を遂げ、低いボンネットも特徴。そのため、フェンダーミラーの足が長くせざるを得なかったのだが、それではスペシャルティカーらしくないと、1アームワイパーによってフェンダーミラーの足を短くできたと、当時のデザイナーが教えてくれた。なお、前期型はフェンダーミラーだが、後期型ではドアミラー(手動式)に改められている。

スペシャルティカー、デートカーとして君臨した2代目プレリュードのXXグレードはインテリアもスペシャルだ。デジタルメーターが採用され、ハイテク感満載。しかしこれでもかっとあるスイッチ類の表記はすべて日本語という昭和な仕立てでもある。もちろん、この時代にプレリュードでテートにいそしんでいた人なら「そこは避けて通れないところだ」と言うはずの、運転席から助手席が倒せるデートカーの神器的機能もこの2代目で採用された注目点。そのレバーは助手席シートバックサイド右側にあり、大きくて暗闇でも操作しやすい機能性を持っていたのである。

そのXXの走りは初代とは別物。インパネの短さもあって車両感覚は掴みやすく、ガッチリとした乗り味、MTのコクッと決まるシフトタッチもなかなか。前輪のインフォメーションも初代とは比べ物にならないほど確かだった。本来はパワーステアリング装備だが、この個体は整備上の都合でノンパワーとなっていて、かなり重い操舵を強いられたのだが、それはイレギュラーなことであり、パワーステアリングが機能していれば、軽く軽快な走りが可能だったはずである。特筆すべきはシートのかけ心地の良さ。運転席、助手席ともにソファ感があり、フカフカなかけ心地がスペシャルティカー、デートカーならではだ。

3代目(1987-1991)

2代目のキープコンセプトとして登場したのが、2代目の妹として開発された3代目プレリュード。ボディサイズは全長4460×全幅1695×全高1295mm、ホイールベース2565mm。骨格を一新したほか、量産車として世界初の機械式4WS(四輪操舵)を採用したことがトピック。その作動、つまり後輪の切れ角は、前輪舵角が小さいときには同位相に動作し、一定以上舵角が大きくなると逆位相方向に変化する特性を持っている。3代目はもっとも売れた(17万5634台)プレリュードであり(2番目は16万6910台の2代目)、さらにデートカーとして名をはせたことから!?「女子大生が選ぶカー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したという逸話もある。

パワーユニットは2L 110ps 145ps。ミッションは5MTと4ATが揃い、試乗したのは2.0SiのATモデルのほうだった。インテリアは、なるほど当時の女子大生を虜にしただけあって2代目よりさらに洗練され(今の感覚かに言えばフツーになった)、運転席からは、これまた低いボンネット左右の膨らみが確認でき、走りやすさは文句なし。パワーステアリングはスローながら適度に軽く扱いやすく、乗り心地はガッチリとしたボディ剛性に支えられたタッチと言ってよく、現代でもそこそこ通用する走りっぷりを見せてくれたのである。4WSはコーナリング時に現代の感覚であれば「唐突」に切り込む挙動を見せるものの、当時はその機能の先進性に誰もが驚いたものだ。

ただ、全高の低さ、シート位置の低さによって、当時の若者、しかし今ではシニアな筆者にとって乗降は結構大変。また、身長185cmの乗員が助手席に乗ったところ、サンルーフ付きということもあって頭上方向はギリギリ、髪の毛が天井に触れるほどで、さらにシートスライド量が足りないのか、最後端位置までスライドしても、膝がダッシュボードに当たることも認められた。

4代目(1991-1996)

TV CMにあるアイルトン・セナが登場したのが4代目プレリュード。初代NSXのイメージをプレリュードに落とし込んだとされるエクステリアのボディサイズは全長4440×全幅1765×全高1290mmの 3ナンバーサイズとなり、ホイールベースは2550mmに短縮。マッシブな、大きくフレアしたリアフェンダーも特徴的だが、元々、リヤエンド左右ギリギリのリアコンビランプをデザインしたところ、そのフレアしたフェンダーのため、内側に入った猫耳とも呼ばれた三角形のリアコンビランプが採用されたと、当時のデザイナーによって明かされている。インテリアでは運転席と助手席をつなげたデザインが特徴的だ。

4代目プレリュードはSi VTECモデルの5MTに試乗したが、さすが「走りの方向に振った」プレリュードだけに、ガッチリとしたボディ、乗り味など、スポーティテイストたっぷり。相変わらずインパネの奥行きは短く、当時、走りやすさも文句なしだったと思われる。

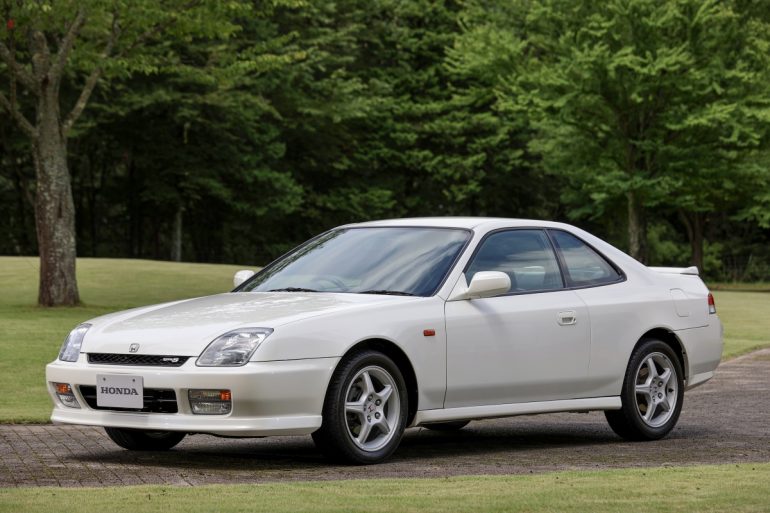

5代目(1996-2001)

バブル崩壊からミレニアムに至る時期に発売されたのが5代目プレリュード。コンセプトを3代目以前の路線に回帰し、スペシャルティクーペとしてのキャラクターが再び与えられ、居住性の向上が計られた世代だ。しかしスポーツグレードの「Type S」と「SiR S spec」には特別な220psエンドンが用意され、「Type S」には新開発のATTS(左右駆動力分配システム)も搭載。新開発のシーケンシャルモード付4AT=Sマチックも初搭載されている。サスペンションも前後ダブルウィッシュボーンが奢られている。

その5代目プレリュードのtype-Sを走らせれば、硬めのガッチリとした乗り心地、コクッと決まるゴキゲンなシフトフィール、ふかふかなソファ感覚のシートのかけ心地、サポート性の良さ、例えエンジンを3000回転以上まで回しても静かな静粛性の高さなど、当たり前だが、5代目までの歴代プレリュードの中ではもっとも洗練された、現代にも通用するかも知れない走りを披露してくれたのが、この5代目ということになる。

そんな5代目プレリュードは2001年に終売。つまり、2025年中に6代目となる新型プレリュードの市販車の発売が予定されているということは、なんと24年ぶりのプレリュードの復活ということになる。それまでもう少し。グランドコンセプトは「どこまでも行きたくなる気持ち良さ×非日常のときめき」であり、低全高、低重心、低いドライビングポジションを受け継ぎ、新開発のハイブリッドシステムやトランスミッションのS+Shiftなどを採用。シビックtype-Rをベースにしているとはいえ、type-Rのようなギンギンのスポーツモデルではなく、2ペダルで乗れるスペシャルティカーとスポーティカーの中間に位置する、プレリュードの伝統を受け継いだ現代版の最新型として登場するはずである。

なお、新型プレリュードのプロトタイプをモビリティリゾートもてぎの夏の青空の下で見て、乗り降りしてみた印象と写真は、改めてお届けしたい。

文/青山尚暉

写真/ホンダ

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE