2025年7月20日に投開票が行なわれる第27回参議院議員通常選挙。今回は欠員補充1を含め、選挙区75、比例区50で争われている。

ちなみに2025年は初めて選挙(第1回衆議院議員総選挙)が実施されてから135周年、さらに男子普通選挙100周年&女性参政権80周年、選挙権年齢が18歳に引き下げられてから10年目という、まさにメモリアルイヤーでもある。

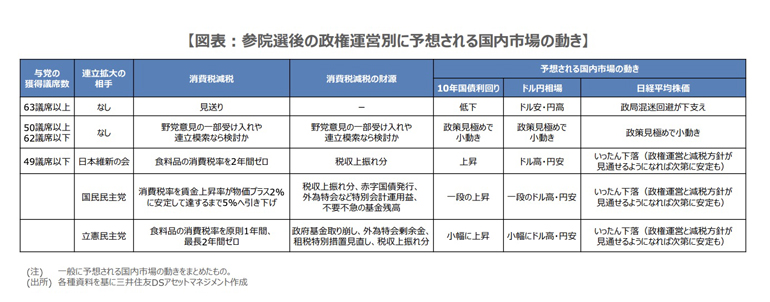

そして、この選挙が事実上の政権選択選挙とも言われる中、予想される結果と金融市場の動きに関するリポートが三井住友DSアセットマネジメント チーフマーケットストラテジスト・市川雅浩氏から届いたので、概要をお伝えする。

与党63議席以上で勝利なら消費税減税見送り、長期金利低下、ドル安・円高、株価は安定か

参議院選挙の投開票日が7月20日に迫るなか、終盤の情勢が明らかになり、自民党、公明党の両党の苦戦を伝える報道が目立っているように思われる。

すでに6月6日付レポートや、7月7日付レポートで、与党の改選議席の獲得数に基づく3つのシナリオを想定し、市場への影響を考察しているが、今回は参院選後の政権運営に焦点をあて、国内の長期金利、ドル円相場、株価の方向性を探ってみたい(図表)。

足元では日本の10年国債利回りが上昇、ドル円はドル高・円安が進んでおり、これらの動きは、参院選後の消費税減税と財政悪化に対する警戒も一因になっていると推測される。

参院選の結果、与党が改選過半数の63議席以上を獲得して勝利した場合、消費税減税は実施されない見通しとなるため、長期金利は低下、ドル円はドル安・円高の反応が予想され、政局の混迷回避が、日経平均株価を一定程度支えると思われる。

与党が勝敗ラインクリアなら市場は小動き、過半数割れなら市場の反応は連立拡大の相手次第

与党の獲得議席が50議席以上、62議席以下の場合、与党は勝敗ライン(非改選と合わせて参議院過半数)をクリアし、政局は参院選前とそれほど変わらないことになる。

なお、与党が野党意見の一部受け入れや、連立拡大の模索に傾けば、消費税減税の検討も考えられるため、長期金利、ドル円、日経平均は、政策の行方を見極めるため、小幅な値動きが見込まれる。

与党の獲得議席数が49議席以下となり、参議院で過半数割れとなった場合、連立拡大の可能性が高まると思われるが、野党のうち、どの政党と組むかで、市場の反応は異なることが予想される。

一般に連立の相手として想定される、日本維新の会、国民民主党、立憲民主党は、いずれも消費税減税を公約としており、立憲民主は相対的に財政健全化を重視する一方、国民民主は赤字国債の発行を財源にあげている。

国民民主なら長期金利は一段上昇、与党過半数割れでいったん株安も次第に落ち着く展開か

与党が過半数割れとなり、維新を連立に迎える場合は長期金利上昇とドル高・円安、国民民主の場合は一段の長期金利上昇とドル高・円安、立憲民主の場合は小幅な長期金利上昇とドル高・円安が予想される。

日経平均は、与党が参議院で過半数割れとなったことによる政局の不透明感を嫌気し、いったんは下落の反応が見込まれるが、政権の運営と消費税減税の方針が見通せるようになれば、次第に落ち着きを取り戻すことも考えられる。

以上、参院選後の政権運営に焦点をあて、それが直接の要因となった場合に予想される市場の動きをまとめてみた。

このほかにも、仮に石破首相が辞任した場合、自民党の総裁選挙が行なわれるため、新総裁の政策の思惑で市場が動くことも想定される。

また、首相指名選挙が行われる臨時国会において、野党が候補者を一本化すれば、政権交代の流れになることから、これらの動きにも注意が必要だ。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE