サンスターグループは、子育て世代における子どもの健康やオーラルケアに対する意識を把握するため、全国の0歳~6歳の子どもを持つ男女1,000名を対象に「子どもの将来の健康とおくち悩みに関する意識調査」を実施した。

多くの親が子どものオーラルケアに高い関心と投資意欲を持つ一方で、子どものオーラルケアに関する知識不足や日々の歯みがきにおける悩みを抱えていることが明らかに

同調査の結果、子育ての悩みとして「おくち周りのケア」が上位であることや、子どもの将来の健康のための投資として「健康な歯やおくちのためのケア」が「食事」に次ぐ2位となるなど、親の子どものオーラルケアに対する関心の高さが明らかになった。一方で、「感染の窓」や「口内フローラの形成」など、0歳~6歳の口腔に関する知識や正しい歯みがき方法については、認知度が低いこともわかった。

なお、赤ちゃんの歯が生えそろう1歳7か月から2歳7か月頃までは「感染の窓」と呼ばれ、むし歯菌に特に感染しやすい重要な期間で、口内フローラもこの時期までに形成される。また、乳歯のむし歯は永久歯のむし歯や歯並びにも影響し、食生活や将来の健康にも大きく関わるため、サンスターでは、0歳~6歳頃までの時期をおくちの健康を守るために重要な“おくちのゴールデンエイジ”と定義づけている。

【調査結果】

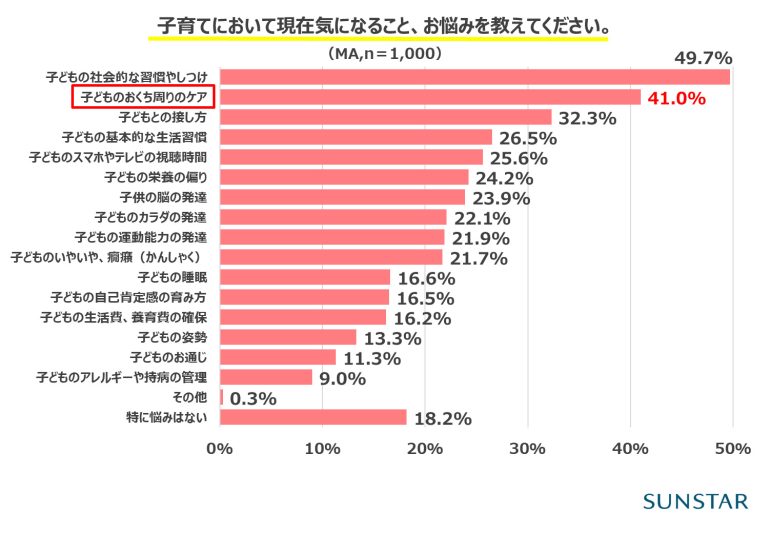

■子育ての悩み1位は「社会的な習慣やしつけ」、2位は「おくち周りのケア」

子育てにおいて現在気になることや悩みを尋ねたところ、1位「子どもの社会的な習慣やしつけ」(49.7%)、続いて2位「子どものおくち周りのケア」(41.0%)、3位「子どもとの接し方」(32.3%)の順で回答が多い結果となり、「栄養の偏り」や「脳やカラダの発達」よりも、「子どものオーラルケア」が高い関心を集めていることが明らかになった。

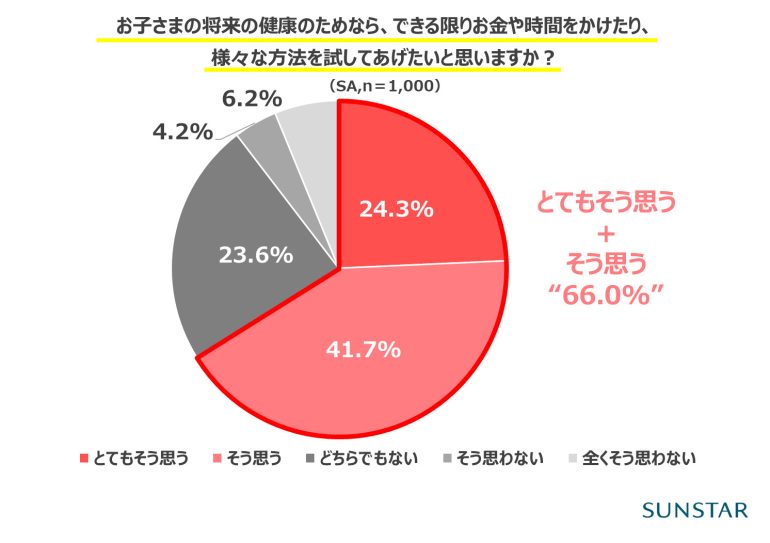

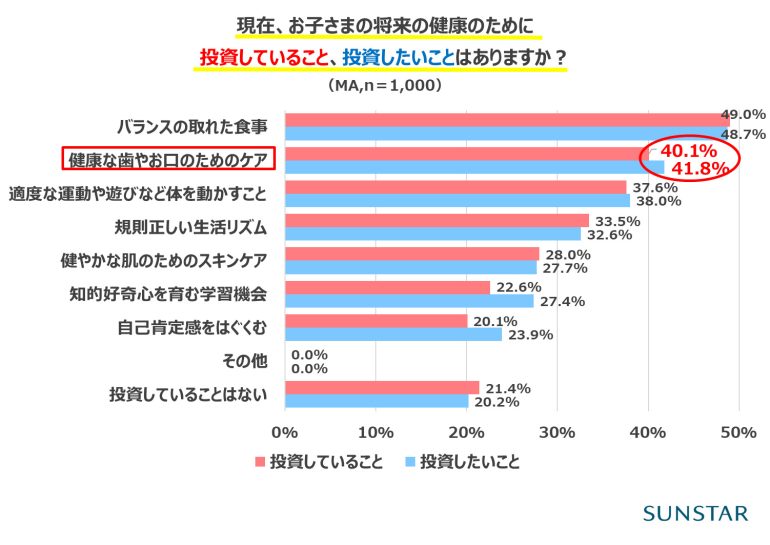

■親の約7割が子どもの将来の健康への投資に意欲的

「子どもの将来の健康のためなら、できる限りお金や時間をかけたり、様々な方法を試してあげたいと思いますか?」という質問では、約7割(66.0%)が肯定的な回答をした。また、現在、投資していることは「バランスの取れた食事」(49.0%)に次いで「健康な歯やおくちのためのケア」(40.1%)が2位となり、オーラルケアへの投資意識の高さがうかがえる。さらに、今後、子どもの将来の健康のために投資したいことについても、現状と同様に「バランスの取れた食事」(48.7%)と「健康な歯やおくちのためのケア」(41.8%)が上位を占めた。オーラルケアを単なるむし歯予防に留まらず、子どもの将来の健康全般にわたる重要な要素として捉えていることがわかる。

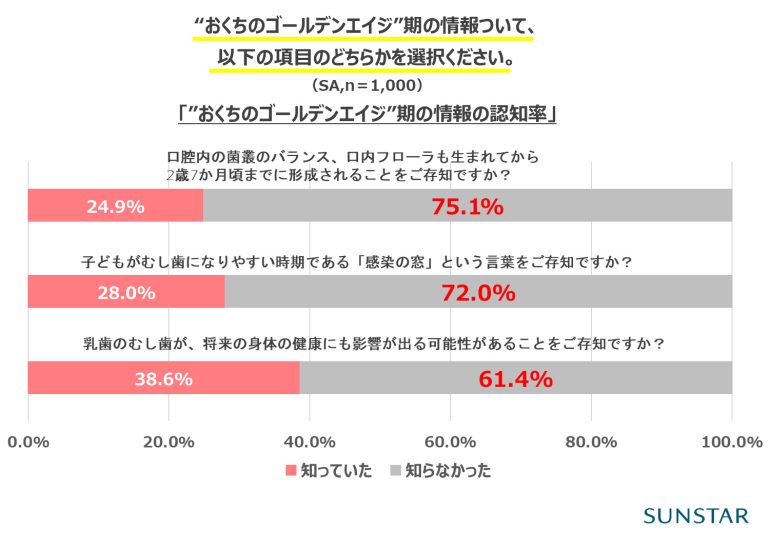

■約6~7割の親は0歳~6歳の口に関する重要な知識を認知していない

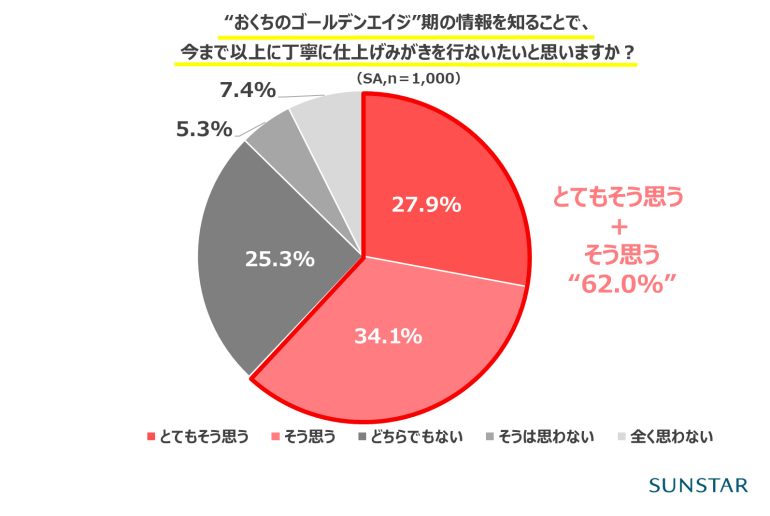

“おくちのゴールデンエイジ”における知識を問う設問で、「乳歯がむし歯になることで、将来の全身の健康に影響する可能性があること」を知っているかという質問をしたところ、「知っていた」と回答した人は4割弱(38.6%)という結果になった。また、「子どもがむし歯になりやすい時期とされる“感染の窓”」や、「口腔内の菌叢(口内フローラ)が2歳7か月頃までに形成される」ことなど、“おくちのゴールデンエイジ”に関する重要な知識の認知度がいずれも3割程度にとどまり、これまで認識されていなかったことが明らかになった。しかし、これらの知識を知らなかった人の約6割(62.0%)は、知識を得たことで「今まで以上に丁寧に仕上げみがきを行いたいと思う」と回答しており、正しい情報へのニーズの高さを示している

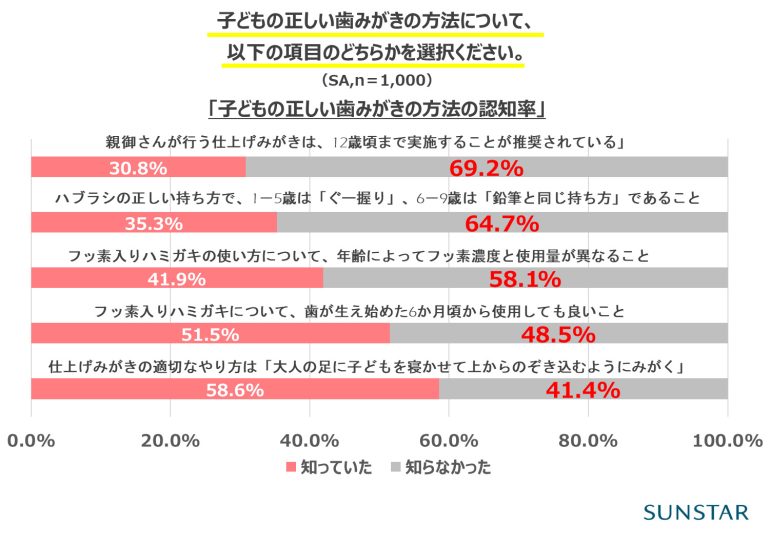

■“おくちのゴールデンエイジ”の正しい歯みがきに関する知識が十分に浸透していないことが明らかに

ハブラシの正しい持ち方やフッ素入りハミガキの使用法など5項目について紹介をした上で、正しい歯みがきの方法を知っていたかどうか尋ねたところ、認知度が最も低かった項目は、「仕上げみがきは、12歳頃まで実施することが推奨されている」だった。回答者の約7割(69.2%)がこの推奨期間を「知らなかった」と回答し、永久歯が生え揃う12歳まで長期にわたり親の仕上げみがきのサポートが必要であることが、広く認識されていないことが明らかになった。ほかにも、年齢別のハブラシの正しい持ち方や、フッ素入りハミガキの年齢に応じた濃度や使用量についても、約6割の親が「知らなかった」と回答しており、全体的な知識不足がわかった。

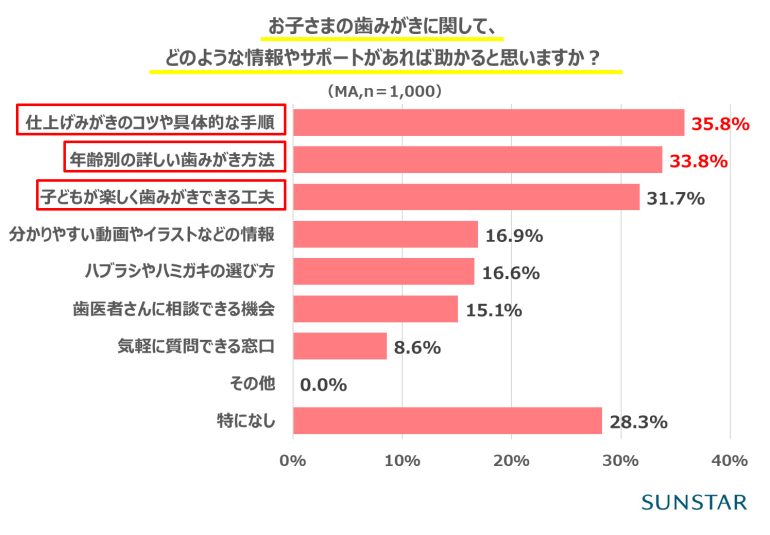

■親が特に求める情報は「仕上げみがき」「年齢別の歯みがき」の具体的・実践的なケアの情報

子どもの歯みがきに関して最も知りたい情報について質問したところ、1位「仕上げみがきのコツや具体的な手順」(35.8%)、2位「年齢別の詳しい歯みがき方法」(33.8%)、3位「子どもが楽しく歯みがきできる工夫」(31.7%)が上位となり、親は、具体的な歯みがきの実践方法や子どもが前向きに取り組めるような工夫など実用的な情報を求めていることがわかる。

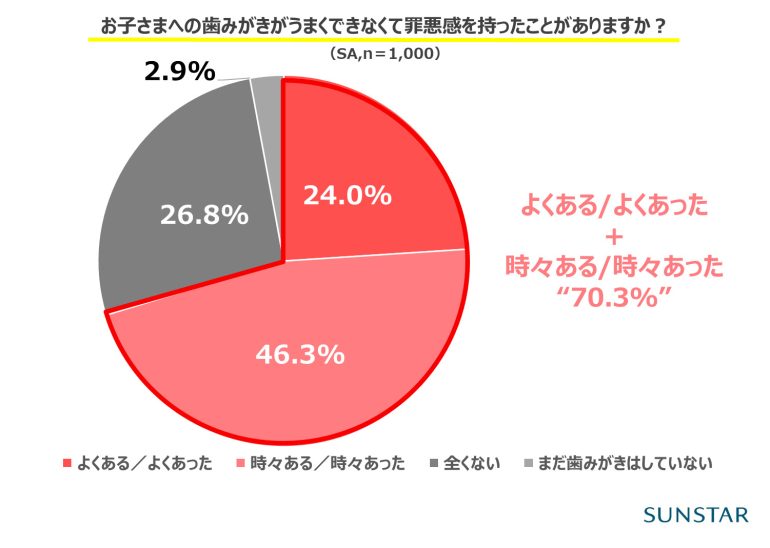

■子どもの歯みがきについて親の約7割が「罪悪感」があることが判明

子どもの歯みがきがうまくできなくて罪悪感を持ったことがあるかどうか質問をしたところ、約7割(70.3%)の親が「罪悪感」を感じた経験があることがわかった。また、子どもの歯みがきに関する悩みとしては、「みがき残しがないか不安」(34.3%)、「子どもが嫌がってうまく歯をみがけない」(28.6%)、「仕上げみがきが正しくできているか不安」(23.4%)が上位を占め、技術的な不安(みがき残し、歯みがきの正しい方法)と、歯みがき習慣化の難しさの両面で課題を感じていることが明らかになった。

<歯科衛生士による意識調査に関するコメント>

サンスター財団 歯科衛生士 平塚江玲奈氏

お子さまの歯みがきについて、「子どもが嫌がってうまく歯をみがけない」「みがき残しがないか不安」といったお悩みを抱える保護者の方は少なくありません。まずは無理をせず、お子さまの機嫌が良いタイミングで仕上げみがきを行いましょう。上唇とハグキの間にあるスジ(上唇小帯)にハブラシが当たると痛みを感じやすいため、指で優しく押さえて防ぐと良いでしょう。また、歯みがきを楽しい時間にするために、好きなキャラクターのハブラシや手遊び歌などを活用するのもおすすめです。特に、上の前歯、歯と歯の間、奥歯のかみ合わせは、みがき残しが多くむし歯になりやすい場所なので、丁寧にみがいてあげましょう。さらに、保護者が感染の窓やフッ素の役割など、正しいオーラルケアの知識を身に着けておくことで、効率的で効果的なケアを実践することができます。日々のケアと定期的な歯科受診で大切なお子さまのお口の健康を守りましょう。

【調査概要】

対象エリア:全国

対象者:0歳~6歳の子どもを持つ男女 1,000名

調査期間:2025年6月6日~6月7日

方法:インターネット調査

構成/立原尚子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE