私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【確証バイアス】「自分が信じたいものだけを信じること」の落とし穴

■判断の誤りと、誤りの強化

いきなりですが、クイズを出したいと思います。

Q1 東京都内で人口あたり事件事故発生数が多いのは、新宿区と千代田区のどちらでしょうか?

Q2 国民の平均年収が高いのは、日本とニュージーランドのどちらでしょうか?

2022年の千代田区における事件事故発生数は2033件、人口6万7549人で割ると1万人あたりの事件事故発生数は301件になります。

一方、新宿区の事件事故発生数は4820件ですが、人口が35万1085人いるため、1万人あたりの発生数は137件となります(警視庁「令和4年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」)。

ですので、Q1の答えは「千代田区」になります。

OECDによる2023年度のデータによると、ニュージーランドの平均年収は世界14位で、日本円で約849万円(5万4793USドル)。対する日本の平均年収は、世界24位で約502万円(3万2409USドル)ですから、350万円ほど差があります(1ドル=155円で換算)。よって、Q2の答えは「ニュージーランド」です。

この2つの問題、Q1は新宿区、Q2は日本だと思ってしまう人が多いようです。

そのように回答してしまうのは、「利用可能性ヒューリスティック」の影響を受けている可能性が高いでしょう。

新宿と言われて歌舞伎町をイメージする、ニュージーランドと言われて草原などの自然をイメージするといったことにより、答えを誤るのです。

こうした判断の誤りは誰にでも起こります。

問題は人間に、誤った判断を自ら強化する傾向があることです。

この心理は「確証バイアス」と呼ばれています。一度、自分の意見を決めると、それに合致する情報ばかりを受け入れ、それに反する情報を無視したり軽視したりするバイアスです。

原因は「自分が正しいと思いたい」という気持ちです。この願望を実現させたいがために、都合の良い情報だけを選んでしまうのです。

例えば、ある芸能人Aさんに対して以前から「なんとなく好きじゃない」「あまりイメージが良くない」などと思っていたとします。そのAさんが「パワハラをしているらしい」という噂話がネット上で流れてくると、「やはりAさんは嫌なやつなんだ」と、自分の判断を肯定する証拠として捉えるわけです。

そして、それを裏づける情報(真偽は不明)ばかり集め、「実は根も葉もないガセネタらしい」といった反対の情報は、「それこそガセネタだ」「Aさんのファンが適当なことを言っているだけだ」と受け入れません。

同じようにAさんを嫌っている人たちとSNS上でつながり、お互いの意見を肯定し合うことで、ますます「確証バイアス」が強まり、偏った考え方になってしまいます。

仕事でも、例えば「あの子はZ世代だもんね」「ゆとり世代は違うね」「部長は昭和だから」などと世代で判断してしまうことはないでしょうか。

このように「AはBだ」と決めつけると、それに合った行動ばかりが目に付くようになります。これもまた「確証バイアス」によるものです。

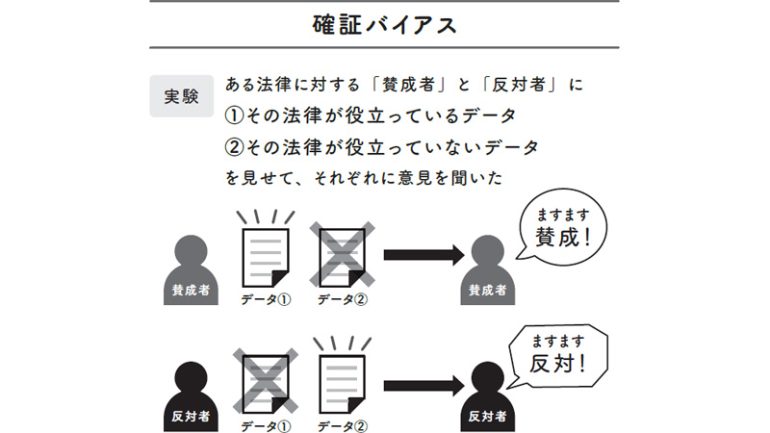

アメリカの心理学者チャールズ・ロードは、ある法律に対する「賛成者」と「反対者」を集め、全員に以下2種類の架空データを両方見せたうえで、その法律に対する意見をそれぞれのグループに聞きました。

■その法律が社会秩序の維持に役立っていることを示すデータ(1)

■その法律があっても社会秩序の維持に役立っていないことを示すデータ(2)

その結果、法律に賛成していた人はますます賛成に、反対していた人はますます反対に、それぞれの意見が強まったのです(*28)。

つまり、それぞれが自分の主張に合うデータだけを取り上げ、それを根拠に自分の考えを強めることになったのです。

このように「確証バイアス」の影響を受けると、判断を変えられなくなってしまうのです。

■すでに購入した商品のレビューを読みたくなる理由

「確証バイアス」の仕組みを利用しているのが、ネットニュースのアルゴリズムです。

ユーザーがどんなニュースやウェブページをどのくらい見たのか、何のキーワードで検索しているかなどをもとに、より興味を持つであろう(より長く見て、クリックもするであろう)ニュースを優先して表示します。ネットニュースのプラットフォーム企業や情報提供会社は、視聴されてこそビジネスになるからです。

しかし多くのユーザーは、その仕組みを知らないか、あまり意識していません。ネット企業がユーザーの関心事を把握する「精度」が上がれば上がるほど、ユーザーにとって関心のある出来事が表示されるようになります。

そうした情報を見たり、クリックを繰り返したりすると、企業側はより正確に関心事を把握するようになります。一人のユーザーに対して、同じような情報ばかりが表示されるようになるのです。

興味があることだけを選んでくれて、ありがたく思うかもしれませんが、情報の偏りは大きな問題です。

限られた時間の中で情報収集するにあたり、同じような情報ばかり見ていれば関心や知識の領域が狭くなります。物事を見る視野全体が狭まるでしょう。

これは個人の中だけにとどまる話ではありません。

例えば政治や経済など、世論で意見が割れるような複雑な問題に対しても同じことが起こります。自分の考えが正しいと裏づける情報しか目にしなくなり、自分と異なる立場の人が存在することさえもわからなくなるのです。

このようにして、情報の偏りは世論形成の偏りにまで至る可能性があります。

情報の偏りは、XなどのSNSでより顕著に起こっています。

生活のレベルやスタイル、趣味や関心事が似た人をフォローすると、おすすめに表示される投稿は、自分の好きなこと、興味があること、共感すること、信じることばかりになります。

そうした狭いコミュニティの中だけで意見を交わすことになると、いわゆる「エコーチェンバー」状態に陥ります。これは、自分と似た意見や思想を持った人々の集まるコミュニティ内でのコミュニケーションが繰り返されることで起こる現象です。

自分の意見や思想が肯定されることで、それらが世の中全般においても正しく、間違いないものであると信じ込んでしまうのです。

広告とは、一般的に新たな顧客を獲得するためのものですから、その商品を新たに買う人が見ることを前提につくられています。ところが、買い物をしたあとに、自分が買った商品の広告を見る人もかなりいます。これも「確証バイアス」の影響です。

広告では基本的に商品の価値、利用するメリットなどが表現されています。その商品を過去に購入した顧客も、広告を見て「自分の判断は間違っていなかった」と思い、ほっとするのです。

自分が買った商品の購入者レビューを見て、良いコメントばかりに注目するのも同じ心理です。「購入した」という自分の判断が誤りではなかったことを裏づけてくれる情報を積極的に見聞きするわけです。

■「別の視点」で見ることの大切さ

ネットやSNSがなくてはならない現代では、「確証バイアス」がもたらすリスクは、より大きくなっています。

そのような現代社会で判断の偏りを避けるために大切なのは、さまざまな視点で物事を見るようにすることです。

映画やドラマ、小説や漫画などを主人公以外の視点で見てみるのもいいでしょう。普通に見ていると、どうしても主人公に感情移入をしてしまいがちですが、あえて「ライバル役のこの人だったら、どう思うだろう?」「友だち役のこの人なら、どんな気持ちで行動するだろう?」などと、別の人物の目線でストーリーを追いかけるのです。きっと新たな見方ができるでしょう。

職場でも、同僚、上司、部下や後輩など、自分以外の視点で考えられれば、広い視野を持てるはずです。

また、普段は気にしないジャンルのニュースや書籍を読んだり、SNSなどで、あえて自分と合わない意見を持つ人や共通点がない人の考えを見るのもいいでしょう。

今の時代、「自分が正しい」という「確証バイアス」を意識的に避ける努力が必要になってきたのだと思います。

*28 Charles G. Lord, Lee Ross, Mark R. Lepper. Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effects of Prior Theories on Subsequently Considered Evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 1979, 37, 2098-2109.

☆ ☆ ☆

『世界は行動経済学でできている』

著者:橋本 之克

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

●橋本 之克

行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE