私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【認知的不協和】「なんでも人のせいにする人」の隠された心理

■仕事がうまくいかないのは誰のせい?

以前の職場に、なんでもすぐ自分以外の責任にする同僚Cさんがいました。

商談がまとまらないと「クライアントの理解が足りないから……」、部署内のコミュニケーションがうまくいかないと「忙しくて時間がなさすぎる……」、チームの売り上げが上がらないと「今期はまわりの部署がたまたま調子がいいから……」といった具合です。

Cさんの発言の端々からは「私自身はしっかり仕事をしているので、悪くない」という意識がうかがえます。このような、いわゆる〝他責思考〟には、行動経済学で言う「認知的不協和」が潜んでいます。

■「負け惜しみ」で自分を正当化する

「認知的不協和」とは、置かれた環境や状況と、自分の思考や行動などに矛盾があるときに感じる不快感やストレスのことです。

「認知的不協和」を抱えた状態になると、人はもともとの考えを変えたり、事態を過小評価したりすることで、自分を正当化します。そもそも人間には、合理的に一貫性のある行動をしようとする性質があり、自分の中に矛盾が生まれるとそれを何とかしてなくそうとするからです。

行動経済学ではこれを「認知的不協和の解消」と呼びます。

あるべき姿と実際の自分自身の間にギャップが生まれると「認知的不協和の解消」が発動します。

先ほどのCさんは、「自分自身や自分の部署やチームは能力があるし、成績を上げられるはずだ」と考えていました。ところが、現実は異なるため、クライアントの無理解、時間の不足、競争相手が好調など、他のせいにすることで、不快感やストレスを解消していたというわけです。

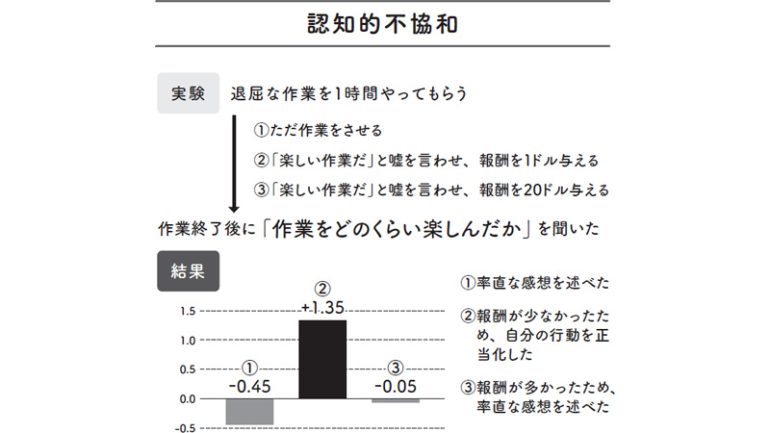

アメリカの社会心理学者、レオン・フェスティンガーは、「学生に単調な作業をさせる」実験を行いました。学生を3つのグループに分け、次の条件で作業を行ってもらいました。

■それぞれのグループに、非常に退屈な作業を1時間やってもらう

■グループ1の被験者には、ただ作業をさせるだけ

■グループ2とグループ3の被験者には、他の被験者に「面白くて楽しい作業だ」と嘘を言わせたうえで報酬を与える

■グループ2には1ドル、グループ3には20ドルの報酬を与える

作業終了後、全員に「作業をどのくらい楽しんだか」について、自分の気持ちを答えてもらいました。

グループ1は、「若干楽しくなかった」と、退屈な作業に対する率直な感想を述べました。

グループ2は、「楽しかった」と答えました。これは報酬が少なかったため、楽しい作業だったと思い込むことで自分の行動を正当化したと考えられます。

そしてグループ3は「楽しくもつまらなくもなかった」と答えました。報酬が多かったために自分の意見を無理に変える必要がなく、率直な感想を述べたと考えられます。

グループ2は「非常に退屈な作業」をさせられ、実験のためとはいえ関係のない他人に「楽しい」と嘘までつかされたわけです。さらに報酬も低いという状況は不快なはずです。この不快感を解消するために、実験そのものに対して「楽しかった」と自分に思い込ませ、自分の行動を正当化したのです(*26)。

「認知的不協和」を説明する際によく使われるのが、「イソップ物語」の「キツネとブドウ」という話です。キツネが、自力で取れなかったブドウをあきらめる際、「どうせあのブドウはすっぱくてまずいに違いない」と自己正当化するストーリーです。

これがまさに「認知的不協和の解消」です。

■「認知的不協和」は使い方次第でビジネスチャンスになる

こうした「認知的不協和の解消」は、日々の生活の中にもあふれています。

入学したかった学校や入社したかった企業に落ちてしまうと、「どうせあの学校は(企業は)大したことがないから」などと否定する。

ライバルだと思っていた友だちが仕事で成功したりすると、「あいつは運が良かっただけだよ」などと、相手を下げる発言をする。

乗りたかった電車を逃してしまったときに「どうせ走っても間に合わなかった」と急がなかった自分が正しかったと考える。

新規営業でのアポ取りをしたくない人は、「どうせアポは取れないし、会ってもらえない」と努力が無駄であるかのように思い込む。

こういった自分を正当化する言い訳、負け惜しみは、すべて「認知的不協和」によるものです。

一方、「認知的不協和の解消」をうまく利用すれば、新商品やサービスの開発につなげることが可能です。

「つらい食事制限はしたくないけど、ダイエットはしたい」

「自炊をしたいけど、面倒な調理はしたくない」

「あまりお金や時間をかけずにスキルアップしたい」

このような、「〇〇したいけど……」という矛盾の中には、顧客の強いニーズがあるからです。

少し前にブームになった16時間断食は、食事の時間さえ空ければ好きなものを食べてもいいという簡単さが支持され、解説本の中には40万部を超えるベストセラーも生まれました。ポイントは、1日のうち16時間を除いた8時間は食べたり飲んだりできること、食べてしまう自分とダイエットしたい自分の間に矛盾を感じる必要がないことです。

発売から2カ月で100万食超を出荷した、永谷園の「パキット」は、乾燥パスタと規定量の水を入れて電子レンジで加熱するだけで食べられるという手軽さで、大ヒットしました。

通信講座の「スタディング」は、従来の講座より低価格で受講できる、スマホでスキマ時間に授業が視聴できるという利便性もあり、話題となりました。

私たちはみな、基本的に我慢が嫌いな、面倒くさがり屋です。

「スリムでいたい自分」「おいしく食事をしたい自分」「学びたい自分」と、「ラクをしたい自分」の間に生まれるギャップを埋めてくれる商品は大歓迎されます。

こうした消費者心理をつかむことができれば、大ヒット商品を生み出すことができるかもしれません。

*26 Festinger, L., Carlsmith, J. M. Cognitive consequences of forced compliance. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1977, 58, 203-210.

☆ ☆ ☆

『世界は行動経済学でできている』

著者:橋本 之克

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

●橋本 之克

行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE