私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【フォールスコンセンサス効果】「ジャイアニズム」に潜む行動経済学とは

■誰もが「自分は多数派で常識的だ」と思い込んでいる「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」

これは国民的マンガ『ドラえもん』(小学館)の登場人物、ジャイアンの有名なセリフです。

ジャイアンと言えば、乱暴な性格で、作中ではのび太やその周囲の子どもたちをいじめるシーンを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

そんなジャイアンの自己中心的で独裁的な行動は、〝ジャイアニズム〟と呼ばれたりします。

このジャイアニズムにも、行動経済学が隠れています。

ジャイアンが何の疑問も持たずに横暴な振る舞いをするのは、「自分の考えは誰もが納得する正しいことだ」と思っているからです。「正しいのは、いつも俺だ」というジャイアンのセリフもあるくらいです。

「周囲の人々も自分と同じ考えを持ち、同じように判断する」と見なす心理を「フォールスコンセンサス効果」と言います。

ジャイアンが自分の思いどおりにならないと怒るのは、周囲を傷つけたいというよりも、「自分が一番正しいし、まわりも同じように思っているはずだ」と思い込んでいるから、というわけですね。ちなみにフォールスは英語のfalse、つまり「誤り」で、コンセンサスは「意見の一致」を意味します。

この心理が働くと、他人の気持ちを狭い範は ん疇ちゅうでしか考えられず、その隠れた心理を想像できません。自分の意見や判断は「常識的、普通、多数派」であって正しく、自分の意見や判断と異なるものは「非常識、普通でない、少数派」だから間違っていると判断します。

『ドラえもん』におけるジャイアンの行動を見ると、常にのび太をいじめようとしているのではなく、むしろ(ジャイアンなりに)友だちでいようとする気持ちがあるようです。ですから、のび太がジャイアンの誘いを断ると、怒ったりするわけです。

「フォールスコンセンサス効果」の根本には、「孤立したくない」「自分は他の人と同じでいたい」という欲求があります。周囲と同じであることに安心を感じるためです。

問題は、「自分は周囲と同じだ」と感じるために、「周囲の人は自分と同じだ」と思い込んでしまう点です。

ここでは、「確証バイアス」も働きます。一度自分の意見を決めると、それを裏づける情報ばかりを集め、反対の情報を無視するというバイアスです。

この影響を受けると、自分の思い込みを正当化する事柄だけを思い出して、その結果、「フォールスコンセンサス効果」も強まってしまうのです。

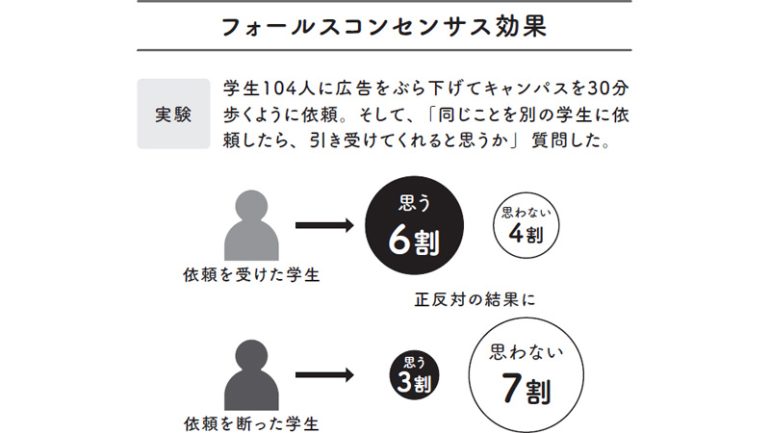

「フォールスコンセンサス効果」を証明した有名な実験があります。

1970年代、スタンフォード大学の社会心理学者リー・ロス教授は、学生104人に、広告を自分の体に付けて(いわゆる「サンドウィッチマン」の状態)、キャンパスを30分歩くように依頼しました。この依頼を受け入れた学生と断った学生に分け、「同じことを別の学生に依頼したら、引き受けてくれると思うか?」と質問します。

その結果、依頼を受け入れた学生は「引き受けてくれると思う」が6割、「思わない」が4割でした。これに対して、断った学生は、「引き受けてくれると思わない」が7割、「思う」が3割と、正反対の結果になったのです。

つまり、多くの学生が、「他の学生も自分と同じ選択をする」と判断したのです。自分の考えは普通で常識的だと思う人が多かったわけです(*25)。

■「常識」も「確信」も人の数だけある

いわゆるZ世代の社会人の中には、上司への重要な業務連絡や欠勤連絡にLINEなどのメッセージアプリを使うことを当然と感じている人もいるかもしれません。

しかし、上司は自分の過去の経験から、重要な連絡は電話や対面で直接「報・連・相」してほしいと思っていたりします。ここで互いの「常識」がぶつかり合ってしまうのも、「フォールスコンセンサス効果」によるものです。

この心理を理解していないと、他にもさまざまな問題が起こります。

例えば、自分が新人時代に上司に飲みに連れていってもらったのが嬉しかったから、部下も同じ気持ちに違いないと考え、部下を無理に飲みに誘うといった行動です。

また、家族旅行の行き先を一生懸命考えたにもかかわらず、家族の意見と合わなくて反対されてしまう、といったことも起こります。家族などの親しい間柄ほど、「相手も自分と同じ気持ちのはずだ」と勘違いしがちなので、注意が必要です。

この心理がやっかいなのは、失敗の原因がわからなくなってしまう点です。

なぜ部下が誘いを断るのか、なぜ家族は旅行先の案を嫌がるのか、考えてもわかりません。なぜなら自分の考えが正しいと思い込んでいるからです。

私も30代のころ、仕事をする中でこうした失敗を体験しました。

広告会社で住宅の販売促進の仕事をしていたとき、クライアントの不動産会社が売り出す「高層マンション」の顧客ニーズを調査しました。しかし、出てきた調査データを見てもいっこうに顧客をつかまえるヒントが思い浮かびません。

実は当時、個人的に「高層マンション」があまり好きではありませんでした。だから、その魅力を理解できず、魅力を感じる顧客のニーズも解明できなかったのです。

自分自身の感覚が万人に通じると思い込んでしまうと、「ニーズはない」といった間違った結論になってしまいます。今から振り返ってみると、完全に「フォールスコンセンサス効果」に縛られた状態でした。

ビジネスの現場では、こうした失敗をよく見かけます。

コンサルティングの仕事で出会うクライアントが、しばしば「フォールスコンセンサス効果」にとらわれているのです。

例えば「自分の会社の商品は良いものだ」という思い込みが強すぎると、その商品における真の顧客ニーズを見つけられません。

「この商品はどれもこれも良いところばっかり!」といった勘違いも生まれてしまいます。そうなると、最もアピールすべき重要なウリが明確にならず、効果的なマーケティングや販売の戦略がつくれません。具体的な話で言えば、パンフレットや広告で伝えるべき項目の取捨選択ができなくなってしまうのです。

このように「売り手」である自分の感覚と、「買い手」である顧客の感覚は違うものだという基本的なことさえ忘れてしまうのが「フォールスコンセンサス効果」の怖さです。

自分が「当然だ」と思っていることを他人から否定されると不快になるのも、「フォールスコンセンサス効果」によるものです。

例えば、ダイエットをしていて、カロリーゼロの食品や飲み物にこだわっている場合。「カロリーを抑えながら甘いものも食べられてすばらしい!」と思って、他の人にもすすめたとします。

そこで誰かから、人工甘味料のリスクや栄養の偏り、食べすぎの危険性などについて指摘されたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。自分自身が否定されたような気分になるかもしれません。

最近は「選択的夫婦別姓問題」「解雇の自由化」「憲法改正」「マイナンバー制度の活用」などが話題ですが、どれも絶対の正解はありません。検討の際に、みなが「自分は正しい」と思い込んでしまってはまとまりません。議論する場合は、「フォールスコンセンサス効果」が働かないように自制する必要がありそうです。

現代では、情報収集の手段としてネットニュース、SNS、動画サイトなどが中心になっています。こうした情報は、その人の検索や閲覧の履歴に基づく「フィルター」によって絞り込まれています。いわゆる「フィルターバブル」ですね。

気づかないうちに同じような情報ばかりを見る状況がつくられているわけですが、そのような偏った情報は、偏った判断にもつながってしまいます。

情報収集において「タイパ(タイム・パフォーマンス)」が大事と考える人も増えています。時間をかけてたくさんの情報を探すことも、他の意見と比べることもせず、たまたま見聞きした情報だけで十分と考えがちです。

その結果、狭い範囲の情報で自分の意見を決めてしまい、自分と異なる意見があるということにも気づきません。自覚がないまま、自分の考えに固執するようになっていくのです。「誰もが自分の意見にこだわる」時代であり、「フォールスコンセンサス効果」の影響は強まる一方だと言えるでしょう。

こうした状況では、議論するという行為自体が難しくなります。

賛成でも反対でも、誰もが自分の考えは多数派だと考えているからです。否定されて、相手を攻撃したくなる人もいるでしょう。建設的な議論さえも、なかなかできない時代になってきたように感じます。

営業トークも難しくなっています。NGの話題として、昔から「野球と政治と宗教の話はするな」などと言われてきましたが、現代では、より多くの話題が意見が割れて揉めないために「NG」になってしまっているかもしれません。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE