私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【エンダウド・プログレス効果】仕事を「キリのいいところ」で終わらせてはいけない理由

■スタートダッシュをスムーズに決めるコツ

みなさんは、1日の仕事を始めるとき、あるいはお昼などの休憩後のタイミングで、すぐに「よしやるぞ!」というスタートダッシュを切ることができますか?

また、1日の仕事を終えるとき、あるいは休憩を取る直前、「キリのいいところまでやってしまおう」「この作業を終わらせてから帰ろう(あるいは休憩しよう)」と考えたりしないでしょうか?

前項で解説した「オヴシアンキーナー効果」は、コンプリートしたくなる心理でした。未完成で中断したままでなく完了させたくなるというものです。

みなさんが行う作業が、「一度完結したら、二度とやらずに済むもの」であれば、この心理をうまく使い、勢いをつけて完了まで進めばいいでしょう。

ところが、日常の仕事や作業は、「一度だけ」「今日だけ」ではなく、続けて取り組まなければならないものが多くあります。

そうなると必ず「仕事の区切り」が生まれます。

仕事を区切りの良いところで終わらせて、「午前中の仕事は終わった!」「今日の仕事をやりきった!」というスッキリした気持ちで休憩に入ったり帰路についたりすると、気分的にも落ち着きますし、生産性も上がる気がしますよね。

しかし、実はここに落とし穴があります。

「キリのいいところまでやった」という状態は、「仕事がいったん終わった」という達成感や解放感につながります。実は、その「スッキリ感」が翌日や休憩後の再スタートを阻んでしまう可能性があるのです。

いついかなるときでも、スタートダッシュをスムーズに決められる方には無縁な話かもしれませんが、この「なかなか仕事のやる気が出ない」「集中モードに切り替えられない」問題の解決は、行動経済学にヒントがあります。

■「キリの悪さ」が続けたい気持ちを生み出す

ヒントは、「エンダウド・プログレス効果」です。

「エンダウド・プログレス効果」とは、ゴールに向かって少しでも前進したと感じると、モチベーションが高まり、進み続けたくなる心理です。

この心理を理解する、わかりやすい実験を紹介します。

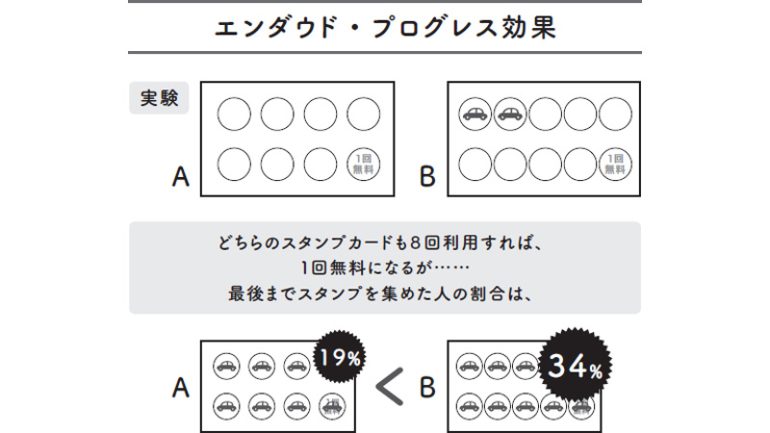

南カリフォルニア大学のジョセフ・C・ヌネスらは、一般の洗車場を使って実験を行いました。来場者は、1回の利用で1つのスタンプがもらえます。そこで、次の2種類のスタンプカードのうちどちらかを、それぞれ150人に配布しました。

A 8個スタンプが貯まれば1回洗車無料になるカード

B 10個スタンプが貯まれば1回洗車無料になるカード(ただし、事前にスタンプが2個押してある)

つまり、AもBも1回分の洗車無料を獲得するまでの回数は、「8回」で同じです。

その後3カ月間で、最後までスタンプを集めた人の割合は、Aが19%だったのに対し、Bは34%と、明らかな違いが生まれました(*22)。スタート時にスタンプが2個押してあるだけで、集める意欲が高まったことになります。

カフェやクリーニング店などで、最初からスタンプが押されたポイントカードをもらったことはないでしょうか。

実質同じ特典であっても、あらかじめスタンプが押してあることで、顧客は「スタンプが2個も無料でもらえた」という心地のいい感情を抱きます。いわゆる「ポジティブアフェクト」が働きます。これにより、スタンプを集めよう=利用し続けようという意欲が高まるのです。

また、ゴールが近づいたり、終わりが見えてきたりすると、やる気や行動などに弾みがつくことを「目標勾配効果」と呼びます。これも、同じような効果と言えます。

■進捗状況の「見える化」がやる気を後押しする

どこまで進んでいるのかが可視化されたとき、思っていたよりも進んでいると感じるとやる気が出てきます。この点を上手に利用しているのが、学習アプリやアンケート、ネット上の会員登録などで使用されている「プログレスバー」です。

「プログレスバー」とは、タスクやワークの進み具合を可視化して、現在どのあたりにいるのかを示したもの。あと少しで完了だとわかると、そのタスクやワークを最後までやり遂げられる可能性が高まります。

ネット上の会員登録では、途中で面倒になって離脱してしまう顧客がいますが、入力のスタート時点で、以前に入力した名前などが書き込まれ、プログレスバーが少し進んだ状態になっていれば離脱の可能性は格段に下がるのです。

■継続させるカギは「次回」を匂わせること

「エンダウド・プログレス効果」は、さまざまな場面で「初期の行動を勢いづける」ために活用できます。

本項の冒頭の仕事の例であれば、ちょうどいい切れ目で仕事をやめるのではなく、わずかでもいいので次の仕事に取りかかっておくということですね。

仕事Aと仕事Bをやらなければいけない場合、仕事Aが終わってすっきりした気分で昼休みに入るのではなく、5分だけでも仕事Bに取りかかってから休憩をするのです。それだけでまったくのゼロ状態から仕事Bを始めるよりもモチベーションが高まり、スムーズに仕事に取り組めるというわけです。

この方法は、1日の終わりにも使えます。明日すべき仕事に少しだけ取りかかっておくことによって、翌日の朝、スムーズなスタートダッシュを決められます。

次の仕事に取りかかるのが難しい場合は、次回やるべきことを「タスクメモ」的にまとめておくだけでもいいでしょう。あるいは最低限、次の仕事概要を把握しておくだけでも違いが出ます。

仕事以外では、例えばジムや英会話などの習い事でも使えます。

だんだん腰が重くなり、いつの間にか通うのをやめてしまった、という状態を防ぐためには、その日のレッスンが終わるときに次回の予約をしておくのです。

レッスンに通ってもらう企業側の立場であれば、レッスンの最中に「これは次にやるテーマなんですが……」という形で、次回の内容を「ちょい見せ」しておくといいでしょう。それが次回予約や次回の予定を決める行動につながり、継続のモチベーションになります。

仕事においても、訪問時などに次回の提案内容を少しだけ話しておいたり、次回の約束を取り付けておいたりすると、関係性を継続していくことにつながるでしょう。

また、他の人に新たな仕事を頼むときに、最初の作業だけ一緒に行うのも有効です。

相手も一人でゼロから始めるより、取りかかりやすくなるでしょう。

恋愛でも、一度のデートで終了しないためには、「次はここに行こうか? いつにする?」という話ができるといいかもしれませんね(相手次第ではありますが)。

ドラマの最後で流れる、思わせぶりなシーンばかりの次回予告も、視聴を継続させるための手法です。次につながるような「気になる」ことをつくるのが、継続のためには、とても重要だということです。

*22 Nunes, J. C., Dr?ze, X. The Endowed Progress Effect: How Artificial Advancement Increases Effort, Journal of Consumer Research, 2006, 32, 504-512.

☆ ☆ ☆

『世界は行動経済学でできている』

著者:橋本 之克

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

●橋本 之克

行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE