私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【損失回避・保有効果】「もう使わないもの」が捨てられない理由

■ポイントカードをつくらなかったことへの後悔

人気お笑いコンビ「かまいたち」のネタに「タイムマシン」というものがあります。

「もしタイムマシンがあって、過去に戻って何か1つだけやり直せるとしたら何がしたい?」という、濱家さんの問いかけから始まります。そこで山内さんは「コンビニのポイントカードをつくる」と答えます。

最初に「ポイントカードをつくりますか?」と聞かれたときになんとなく断ってしまい、それから毎回「つくりますか?」と聞かれるものの、今カードをつくるとこれまでに得られなかったポイントを損した気持ちになってしまうため、意地を張って結局つくっていないというネタです。

「つくりますか?」とはじめて言われた日に戻って、ポイントカードをつくりたいと、レジで支払いをするたびに思うとのこと(オチはここでは割愛しますが、とても面白いネタなので機会があればぜひ見てみてください)。

このネタには、まさに行動経済学における「不合理な判断」がうまく表現されています。

■「損をしたくない」気持ちが損を生む?

人がポイントを集めたくなる背景には、「保有効果」というバイアスが働いています。

「保有効果」とは、自分が所有するものに高い価値を感じ、手放したくないと感じる心理です。この心理は「損失回避」とも関連があります。

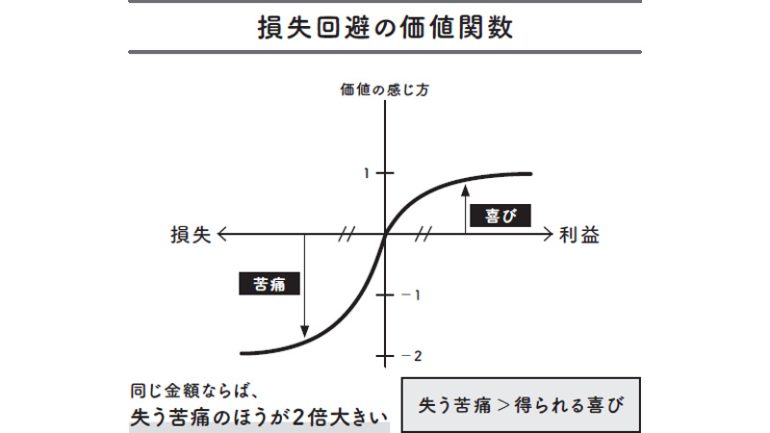

「損失回避」とは、人が損失に対して過大に反応し、なんとしてもこれを避けようとする傾向です。

「保有効果」は、自分が保有する物事に対して、手放すことを損、手に入れることを得と捉えたときに生まれる心理です。元は「損失回避」と同じものと考えられます。

これらの心理を提唱したダニエル・カーネマンは、著書『ファスト&スロー』(早川書房)で、「損失回避」を示すエピソードを紹介しています。

コイン投げの賭けの実験で、被験者に「コインの裏が出たら100ドルを支払い、表が出たら150ドルをもらえます。賭けをしますか?」と尋ねたのです。

コインの裏と表が出る確率は、それぞれ2分の1で同じです。そしてもらえる額のほうが多いのですから、賭ければ得をする可能性が高いわけです。しかし実際は、被験者の多くが賭けを断る結果になりました。理由は、100ドルを支払う悲しさのほうが、150ドルを得られる嬉しさよりも大きいからです。

「スポットライト効果」のところで、限定顧客向けのサービス、希少な商品の限定販売などの例を紹介しましたが、この「限定」という言葉は「損失回避」で買いたくなる心理を生むキラーワードでもあります。

期間限定:「本日限り◯%オフ!」「今月末までの入会で入会金無料!」

地域限定:「当店限定販売」「名古屋限定販売」

個数限定:「限定200個のみ販売」「売り切れ次第販売終了」

このような「限定」を強調したキャンペーンやキャッチフレーズを見ると、顧客は「限られたチャンスを失う」ことを「損失」と捉え、これを避けようとする「損失回避」が働くのです。

その場の表層的な損失を避けようとするわけですが、無駄なものを買ってしまうことによる「本質的な損失」には目が向きません。結果的に、その商品が本当に必要なのか、本当に欲しいのかを考えずに買ってしまうのです。

このような損失を避けたい心理を逆に活用する事例があります。東京都八王子市が実施した大腸がん検査の受診促進策です。

大腸がんは日本人の死亡者数が二番目に多いがん(令和4年「人口動態統計(確定数)の概況」[厚生労働省])であり、その対策として大腸がん検診による早期発見が有効です。

八王子市では、前年度の大腸がん検診受診者に対して、本人からの申し込みがなくとも自動的に「便検査キット」を送付していました。ところがキットを受け取っても受診しない人がいるため、はがきを送って受診を促したのです。その際の文言を2パターンつくり、実際に受診したかどうかを調べました。

A 今年度受診すれば、来年度も検査キットがもらえます。

B 今年度受診しないと、来年度は検査キットを送付しません。

同じことを言っているのですが、Aでは利得を、Bでは損失を強調しています。その結果、Aの受診率が22.7%だったのに対して、Bの受診率は29.9%と、損失を訴えた文面のほうが受診率が高くなったのです(*20)。

■無意識の「愛着」は危ない

一方、「保有効果」が働くと、人は保有するものに高い価値があると思い込み、手放したくないと感じます。愛着を感じ始めてしまうのです。

この心理によって、一度保有したポイントに対しても、数字以上に高い価値があると思い込みます。その結果、なかなか使えずに貯め込んでしまうこともあります。わざわざポイントが貯まる店で買い物をし、結果的に店に囲い込まれてしまうといったことも起こります。

「保有効果」によって、よく起こりがちな問題は、「物が捨てられない」ことでしょう。

他の人から見るともう不要に思われたり、時代遅れに見えたりしても、本人は愛着を感じているため、いつまでも手放すことができなかったりします。

不要なものを溜め込むことは、限られた住まいの中のスペースを無駄遣いしているのと同じです。それは、家賃の何パーセントかを捨てているのと同じなのです。

この他に、ソーシャルゲームで時間やお金を無駄に使ってしまうケースでも、「保有効果」が働いています。

ゲームの中で育てたキャラクターやチーム、獲得したランク、集めた装備品などが貯まっていくと、自分の「保有物」だと感じるようになります。愛着を感じることでなかなかゲームをやめられず、ダラダラとやり続けることになるわけです。

不動産契約などで、内見した物件について、「他にもこの物件を気に入っているお客様がいらっしゃるんですよ」「問い合わせが増えてまして」などと、担当者が発言するケースがあります。

今すぐ申し込めば、確実に自分の家になる状況です。このときの「他の人に取られたくない」という気持ちも「保有効果」によるものと考えていいでしょう。不動産業者は、この心理をうまく使って、契約を促しているわけです。

「保有効果」に似た心理に「イケア効果」があります。イケアとは、組み立て家具販売のあのIKEAです。ここで買う商品は持ち帰って自分でつくるものが多いのですが、その行動によって商品に愛着が生まれます。

このことから行動経済学では、自分が手をかけ、時間や労力を費やしてつくったものに特別の愛着を感じ、高く評価する心理を「イケア効果」と呼んでいます。自分の庭で採れた野菜、自分で調理した料理がおいしく感じるのも、この「イケア効果」によるものです。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE