私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【サンクコスト効果】「やりたいこと」になかなか挑戦できないわけ

■年々「新しいことへの挑戦」が難しくなるのはなぜか

あなたが、今の仕事を10年間続けてきたとしましょう。

この10年、あなたは時間と労力を費やし、まじめに仕事に取り組んできました。しかし、最近はあまり仕事にやりがいを感じられなくなり、本当に好きなことを仕事にしたいと考えることが増えてきました。

そんなとき、「今の仕事を辞めて、やりたかった業界に転職しよう」「自分で起業してみよう」などという選択をスパッと決断できるでしょうか。

もちろん年齢や自分を取り巻く環境(家族がいるかなど)、給料やそれまでのキャリアなどによって判断は変わるでしょう。ですが、もし制約があまりなかったとしても、多くの場合、「10年も続けてきた仕事を手放すのはもったいない」「これまでのキャリアを捨てて新しいことをやる自信がない」などと考えてしまうのではないかと思います。

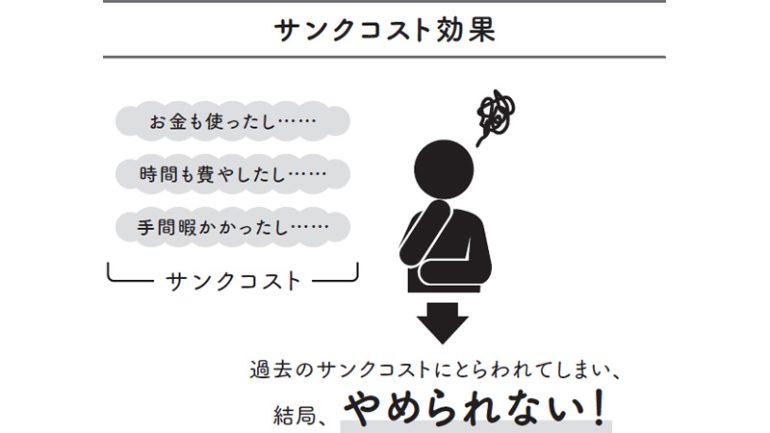

このような、「それまでに費やしてしまったコスト(時間、お金、労力など)に固執してしまう心理」は、行動経済学では「サンクコスト効果」と呼ばれます。「サンク」とはsunk =沈んだという意味の英語で、「サンクコスト」はまさに、沈んでしまって手元に戻ってくることはないコストを意味しています。

■「ダメだ」とわかっていてもやめられない

「覆水盆に返らず」ということわざは、失ったものを取り戻そうとしても仕方ないといさめる言葉ですよね。

人は、過去に失ったもの、もはや取り戻せないものに固執してしまう生き物です。

過去にこだわってしまった結果、これから先の未来を合理的に考えられなくなることがあります。それが「サンクコスト効果」なのです。

この「サンクコスト効果」、先ほどの転職の場面以外にも、大小さまざまな例が身近にあります。

例えば、「ダメな恋人とわかっているが、長年付き合っていてなかなか別れられない」といった恋愛のケース、また「何年も前から進めている大きなプロジェクトの雲行きが怪しいが、すでに人もお金も投資しているため、今さらストップさせることができない」といったビジネスのケースも考えられます。

「あと○○円分買えば、△%割引!」

「2点セットなら、送料無料!」

日常の買い物でも、このように言われると、「そうしないと損をしてしまう、お金が無駄になる」ような気がして、欲しくないものまで買ってしまったりします。

これも「サンクコスト効果」です。

割引や送料無料までもう一息と思うと、買い足さずにいられなくなること、誰でも経験があるのではないでしょうか。その結果、不要なもの、量が多すぎるもの、よく考えると使い道のないものを買う羽目になったりするわけです。

無料でもらった招待券で入場した映画なら、つまらなければ途中で出てしまえばいいと考えられますが、自分で買ったチケットとなると、なかなかそうはいきません。

たとえその映画が、自分にとって「ハズレ」だと途中で思っても、「すでに支払ってしまったチケット代がもったいない」と思い、最後まで観てしまうのです。

頭では、早く切り上げて次の行動に移ったほうが時間を無駄にせず合理的だとわかっていても、一度支払って戻ってこないお金にこだわってしまうわけです。

「サンクコスト効果」の例として有名なのは、かつてイギリスとフランスが共同で開発製作し、2003年まで運行されていた超音速旅客機、コンコルドの話です。

現在の一般的なジェット旅客機の時速が概ね900キロ(マッハ0.9程度)なのに対し、コンコルドはマッハ2を超える高速を誇り、パリ-ニューヨーク間を現在の半分近い時間で運行できました。また、そのために最適化されたデザインも未来的で人気でした。

当初は世界各国から100機を超える注文が入りました。ところが、開発を進めていくうちに、長い滑走路が必要、騒音やソニックブーム(衝撃波)の悪影響、100人ほどの乗客しか乗れないために運賃が割高、燃費が悪いなどの悪条件が判明します。

さらに、より経済的な大型旅客機の登場や普及もあって、キャンセルが相次ぎました。

結局、そのまま開発を続けても利益回収は見込めず、商業的に失敗するのが明らかになりました。すぐにプロジェクトを中止し、航空会社に違約金と賠償金を支払ったほうがはるかに安く済むことがわかったのです。

ところが、それまでに投資した予算や時間、労力などのサンクコストを無駄にしたくないという判断から、すぐにプロジェクトの中止とはなりませんでした。その結果、最終的には数兆円規模の赤字に膨れ上がってしまったのです。

この有名で大規模な事例から、「サンクコスト効果」は、別名「コンコルド効果」とも呼ばれています。

外国の話だと笑ってもいられません。日本でも、企業や国、自治体のプロジェクトで似たような例は山ほどあります。

多くの社員や職員が時間をかけて検討し、多額の費用を投入して進めた事業は、なかなか途中でやめられません。過去の労力や投資を無駄にしたくない(また、その責任を取りたくない)ため、採算の合わない事業だと気づいても継続してしまうのです。

国や自治体による不採算事業のツケは納税者である私たちに回ってきます。企業の失敗ならば社員や関係者全体、その企業の株主などが迷惑をこうむります。

「サンクコスト」を意識しすぎることによる悪影響が及ぶ範囲は、想像以上に広いのです。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE