■1週間の計は月曜日にあり

サボったり、先送りにしたりすることが必ずしも悪いわけではありません。

例えば、休憩や睡眠を削って目の前の仕事をクオリティ高く迅速に処理すれば、会社での評価は一時的に上がるかもしれません。しかし、長期的には健康を損ない、仕事自体ができなくなってしまう可能性もありますよね。

ですから、自分の健康をキープできるペースを把握したうえで、時にはサボったり、息抜きしたりすることも合理的な選択と言えると思います。

もっとも、私を含め多くの人は、誘惑に弱く、何事も先送りしてしまいがちな自分をどうにかしたいと思っていることでしょう。

そこで、「現在志向バイアス」から逃れるためのアイディアを紹介しておきます。

その方法とは、「やることや目標の解像度を高くする」こと。

例えば、「1年以内に10キロやせる」という目標に挫折してしまうのは、1年という期間が長すぎるため、目標達成までの道筋がはっきりしないからです。まだ時間があるし……という甘えから、「明日からでいいや」「これが終わってからやろう」などと、行動を先送りにしてしまいます。

そう考えると、本項の冒頭で述べたように「1年の計は元旦にあり」は、行動経済学的には間違っているのかもしれません。

1年ではなく、1カ月、1週間、1日という短い単位で目標を設定したほうが、今日やるべきことの解像度が高くなるため、目標の達成に近づくと言えるでしょう。期間の設定は人それぞれですが、「1週間の計は月曜日にあり」くらいのスパンのほうが、現実的と言えるかもしれません。

実は、この方法を証明した実験があります。アメリカ、デューク大学のダン・アリエリー教授による、学生の校正アルバイトの実験です。

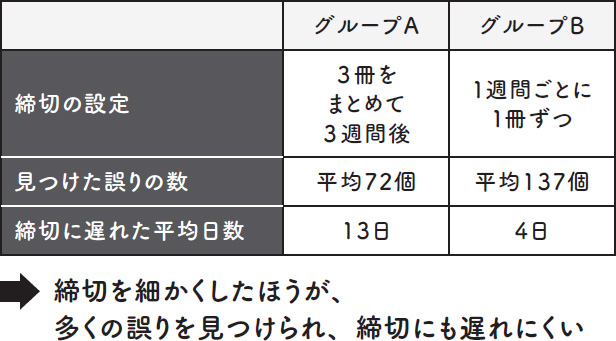

アリエリー教授は、対象者の学生を2つのグループに分けて、論文3冊を読んでスペルや文法の誤りを3週間以内に見つけるよう依頼しました(3冊それぞれに文法やスペルの間違いが100個ずつある)。2つのグループでの作業の締切を変えたところ、表のように結果に大きな違いが出たのです(*18)。

この実験の結果から、〝小さい締切〟を設けることによって、先送りによる遅れが減るうえ、作業の精度も上がることがわかりました。

目標の解像度を上げるには、このように目標を細かくすることが有効です。

これは「1/100プランニング」と呼ばれるやり方です。

まず「実現したいこと」を数値目標に変えます。その目標の1/100を小目標に設定して、すぐに実践します。

例えば、資格の検定試験に合格したいと考えたとき、過去問を300問解くことを大目標に設定したとしましょう。そこで1/100である3問解くことを毎日の小目標にするのです。

この方法は500ページの本を1日5ページずつ読むなど、さまざまなケースで応用できます。

大きすぎる、遠すぎる目標は、「今やるべきこと」の解像度が低いため、「現在志向バイアス」が働いてしまい、「明日からやろう」「時間ができたらやればいいや」という先送りをしてしまいがちになります。そうならないためには、「やるべきこと」を細かく分けて具体的なイメージを持ち、実行力を持たせることが大切です。

先ほどのダイエットで考えると、1年で10キロやせるということは、1カ月で約0・83キロ→1週間で約200グラム→1日で約30グラムです。ここまで数字を細かく分けていけば、毎日どのくらいのカロリーを摂取するか、どんな運動をすればいいかという具体的な行動をイメージすることができますよね。

仕事でもやり方は同じです。

「今週中にこの資料を完成させよう」と目標を立てたのであれば、月曜日に資料のための情報収集と調査、火曜日に情報に基づいたデータ作成、水曜日と木曜日でテキストの作成、金曜日に全体の見直しと微調整……というように、締切を細かく切って作業をしていくと、予定どおりに進められると思います。

■「始められない」の重い腰が上がる裏ワザ

そうはいっても、まず「始める」ところで躓いてしまう……という人もいるかもしれません。そんな人におすすめなのが、「2ミニッツ・スターター」という方法です。

これは、小さな目標達成を積み重ねていくことで、最終的に大きな目標を達成するための方法の1つです。

何かをしなければならない際、次のような手順でスタートしてみましょう。

(1)タイマーを2分にセットする。

(2)タイマーをスタートさせ、すかさず作業を開始する。

(3)2分後、タイマーが鳴ったと同時に途中でも作業をストップする。

とにかくまず2分間やってみることで先送りを防ぐわけです。そこで少しでも作業を進められれば、完了するまでやり続けようとするバイアス「オヴシアンキーナー効果」を良い方向に活用できます。

また、過去にかけた時間、費やした労力などに固執してしまうバイアス「サンクコスト効果」も役立ちます。少しでも取り組んだ成果を無駄にしたくないと思ってやり続けるのです。

ポイントは、とにかくすぐに着手すること、締切などは意識せずに、具体的に行動することです。

たった2分でも取りかかれば、せっかく始めたのだからと続けるモチベーションも生まれます。また次の2分、4分、10分、1時間で何ができそうかも少しずつ見えてきます。道筋が見えてくれば、「次はここまでやろう」という現実的な設定もできるようになりますよね。

一緒に取り組む人がいれば、その人に対して目標を宣言することも有効です。「宣言効果」というバイアスを活用するのです。これは、自分の目標を他の人に宣言することで、その目標が達成しやすくなるという心理効果です。

アメリカのドミニカン大学で行われた研究によると、目標を書き出して友人に宣言した場合と、目標について一人で考えただけの場合では、前者のほうが目標達成率が

約1.5倍も高まったという結果が出ています(*19)。

自分で目標を確認し他人に伝えることで、あきらめにくく挫折しにくくなります。

言することは自分自身へのプレッシャーにはなりますが、もし達成することができれば有言実行できた自分に自信がつきます。

宣言する相手がいない、他の人の力を借りるのが難しいなどの場合は、最近ではサボりを防止し習慣化を促すアプリもあるので、アプリなどのリマインド機能を活用するのもいいでしょう。

人間は「解像度が低いと行動しない」ということを認識し、目標や締切を具体的で細かいものに落とし込む、そして2分でいいからやり始める、目標に向けた取り組みを宣言する。これが、先送りを回避するためのコツです。

*17 Prelec, D.; Simester, D. Always leave home without it: A further investigation of the credit-card effect on willingness to pay. Marketing Letters, 2001, 12, 5-12.

*18 Ariely and Wertenbroch. Procrastination, Deadlines, and Performance:Self-Control by Precommitment. Psychological Science, 2002, 13.

*19 Gail Matthews. “Goal Research Summary,” paper presented at the 9th Annual International Conference of the Psychology Research Unit of Athens Institute for Education and Research (ATINER), Athens, Greece, 2015.

☆ ☆ ☆

『世界は行動経済学でできている』

著者:橋本 之克

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

●橋本 之克

行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE