私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【一貫性の原理】私たちは「変化しないもの」に安心感を覚える

■自分の「キャラ設定」をなかなか踏み外せない理由

あなたはまわりから、どんな人だと思われているでしょうか?

「真面目で丁寧」「穏やかで人当たりが良い」「行動的で明るい」など、いろいろなパターンがあると思います。

このいわゆる〝キャラ設定〟が一度定まってしまうと、踏み外すのにはちょっと勇気がいるものです。例えば、「真面目で丁寧」だと思われている場合、さまざまな場面で「ちゃんとしなきゃ」と思ってしまいますよね。

過去に自分の取った行動は記憶に残っています。それらと相反する行動は取りにくいものです。自分のキャラクターを無意識に維持してしまう理由にも、行動経済学が関係しています。

■小さな要求を受け入れると大きな要求を断りにくくなる

自分自身の行動、発言、態度、信念などについて、一貫していたいという心理は「一貫性の原理」と呼ばれます。

人は、一貫性のある「ブレない自分でいたい」と思うものです。

これは過去の自分と現在の自分の間に生まれる矛盾、そこから生まれる不快感やストレスを避けようとする無意識の行動です。その矛盾は「認知的不協和」であり、「一貫性の原理」による行動は「認知的不協和の解消」と共通点があります。

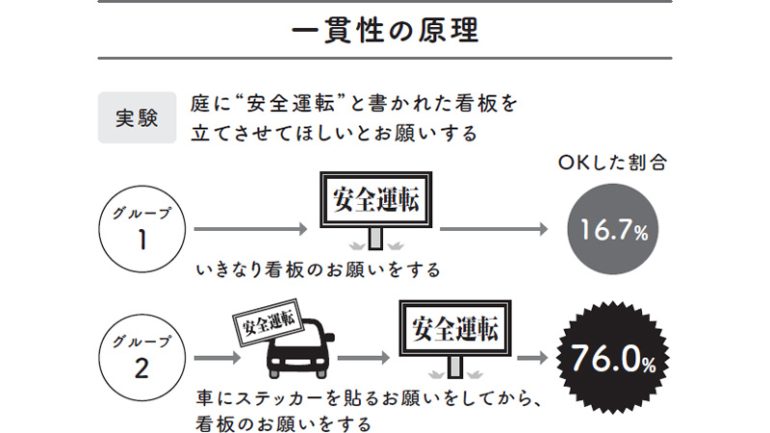

スタンフォード大学のジョナサン・フリードマンらは、2つの住民グループに「〝安全運転〟と書かれた大きな看板」を庭に立てさせてほしいとお願いしました。

■グループ1 単純に、庭に看板を立てさせてもらいたいとお願いをする。

■グループ2 まず〝安全運転〟の小さなステッカーを車の窓ガラスに貼らせてもらうお願いをし、その2週間後に庭に看板を立てさせてもらいたいとお願いをする。

お願いを受け入れた割合は、いきなり本命の要求をされたグループ1では16.7%だったのに対して、まずは小さなステッカー、そのあとで本命の看板を要求されたグループ2は、76.0%にもなったのです(*16)。

これには、一度承諾してしまったら、次のお願いも承諾しなければならないと考える、「一貫性の原理」が働いています。

■一度顧客になると、顧客であり続けようとする意識が働く

小さな要求にイエスと言ったあとだと、大きな要求にもイエスと回答しやすくなることを利用した営業手法は、「フット・イン・ザ・ドア」と呼ばれています。この名称は、訪問販売でドアを開けてくれた相手に対して、足を間に入れてドアを閉められないようにし、「1分でいいので、話だけでも聞いてください」と懇願する行為からきています。

本当に1分話を聞くだけで終わるならいいのですが、売る側は、まず受け入れられやすいお願いを承諾してもらったうえで、徐々に要求の度合いを強めていくことを目論んでいます。

また、一度「買う」という決断をした顧客は、そこに一貫性を持たせたいと考えるため、オプションなどの追加提案にも応じやすくなります。メインの契約ができたタイミングで、「こんな付属商品もあるのですが……」と話をすると、格段に受け入れられやすくなるわけです。

このテクニックは、詐欺師たちもよく使っています。

投資詐欺などでは、「まずは1万円から始めてみませんか?」などと少額の投資を持ちかけます。「まあ1万円なら、やってみるか」と相手が乗ってきたら、徐々に「もっと利益が出る商品があるんですが……」などと誘い、5万円、10万円……とどんどん金額を増やしていくのです。

だまされる側には、一度受け入れてしまうと断りにくいという「一貫性の原理」が影響しています。

■私たちは「一貫していない」からこそ「一貫性」を求める

「一貫性の原理」の背景には、無意識に一貫性のある言動をしようとする心理があります。

脳科学者の中野信子さんは、著書『新版 人は、なぜ他人を許せないのか?』(アスコム)の中で、「一貫性の原理」に関して次のように言及しています。

「『一貫性の原理』というネーミングにも面白い事実が隠されています。この背景には、人間自身が本当は一貫していないという現実があるのです。だからこそ、『一貫しているべきだ』という認知が働くことになったのです」

私たちはそもそも一貫していないからこそ、「一貫していなくてはならない」という考えに縛られてしまうということですね。

こうした考え方は、「人間は不合理な存在である」という行動経済学の考え方と通じるものがあるように思います。

■「一貫性の原理」で相手に「お願いごと」を聞いてもらう

「一貫性の原理」を営業担当者がセールスで取り入れる例を紹介しましたが、普段の生活や人間関係にも活用することが可能です。

本当のお願いをする前に、ほぼ確実に「イエス」と答えてくれる質問、お願いを積み重ねていくと、最終的には、こちらの要求を聞き入れてもらいやすくなります。

いきなりデートに誘っても、うまくいく可能性は低いかもしれませんが、次のような流れでお願いを受け入れてもらう状況が続けば、「良かったら今度食事でも……」という提案にもイエスを引き出しやすくなるでしょう(もちろん相手次第というところはありますが)。

■まずは共通の趣味を通して何か貸してほしいと頼む(本や漫画、ゲームなど)

↓

■連絡するためにLINEなどを交換してほしいと頼む

↓

■借りた本などが面白かったので感想を話したいと頼む

ちょっと応用すると、「悩みをしおらしく相談する」「頑張っている自分を演出する」という方法もあります。

営業でも、「1分だけでいいので話を聞いてほしい」の前に、「まだ新人で全然契約が取れていないんです。まずは練習が大事なので、どうか1分だけでも話をさせてください」と言うと、イエスを引き出せる確率が上がるでしょう。

先ほどのデートに至る要求で言えば、「最近、あまり新しい本を読めていなくて。何かおすすめはありませんか?」などと切り出すと、相手の好きなものや興味も聞き出せるので、その後の小さな要求につなげやすくなると思います。

この場合は「アンダードッグ効果」の心理も働きます。これは、劣勢または不利な立場の側を応援したくなる心理です。アンダードッグとは、負け犬、負けそうな人を意味します。

運動会の徒競走でビリでも一生懸命に走る子をみんなが応援する、オリンピックで弱小と呼ばれる国を応援するなどの現象は、この心理によるものです。

「フット・イン・ザ・ドア」の入り口でこの心理を働かせれば効果は高いでしょう。

交渉や依頼で「一貫性の原理」を働かせるためには初期段階が重要です。

仕事で相手に手伝ってほしいことがある場合ならば、まずは軽い作業からお願いしてみて、次にもう少し負担がかかる作業をお願いすると、引き受けてもらいやすくなるでしょう(逆の立場になると、あまり手伝いたくないと思っている場合は、小さなお願いも引き受けないほうがいいということになりますね)。

「一貫性の原理」は悪用もできてしまうので、相手をだますような使い方はしないこと、だまされないように注意することも必要です。

*16 Freedman, J. L., Fraser, S. C. Compliance without pressure: The foot-inthe-door technique. Journal of Personality and Social Psychology, 1966, 4(2), 195-202.

☆ ☆ ☆

『世界は行動経済学でできている』

著者:橋本 之克

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

●橋本 之克

行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE