私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【ウィンザー効果】「あの子、お前のこと好きらしいよ」が嬉しいわけ

■第三者から聞いた「好意」は数倍の威力がある

会社員時代、マネジメント力に定評がある同僚のBくんがいました。

彼の部署は生産性が高く、コミュニケーションも活発で、彼は上司からも高い評価を得ていました。「自分も見習いたい!」と思い、Bくんの行動を観察してみると、2つの特徴に気がつきました。

1つ目は、「とにかく褒め上手である」こと。「プレゼンの説明がわかりやすかったよ」「資料のつくり方がとても丁寧で使いやすいね」「後輩の面倒見がいいね」など、とにかく部署メンバーの行動や仕事ぶりをしっかり見ているのです。

そして2つ目は、見つけた「褒めポイント」を直接ではなく、「できるだけ第三者経由で伝えている」ことです。私自身も、ある上司から「Bくんが君のことを『チームメンバ―への気配りが素晴らしい』と褒めていたよ」という話を聞いて、なんだかすごく嬉しくなったことがあります。

逆パターンで、Bくんが私の部下について「◯◯さんは取引先としっかり信頼関係を築けていてすごいね」と褒めてくれたので、本人に伝えたところ、とても喜んでくれた、なんてこともありました。

Bくんは、さまざまなところでこのように上手に人を褒めて、やる気を引き出していたので部下から慕われ、上司からもマネジメント力を評価されていました。

直接ではなく、「人づてで褒めたり好意を伝えたりする」というこのやり方、Bくんが意識していたかどうかはわかりませんが、実は行動経済学の心理テクニックなのです。

■好意を持っている人による利害関係のないおすすめが最強

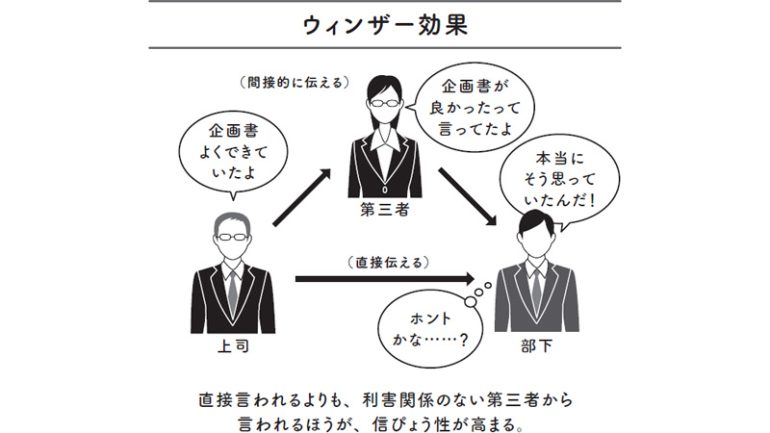

私たちは当事者の発信よりも、利害関係のない第三者から発信された情報を、より強く信じてしまう傾向があります。この心理効果のことを「ウィンザー効果」と言います。

上司や同僚が直接褒めてくれた場合、もちろん嬉しさはありますが、「気を遣ってくれたのかな」「良く思われるためのお世辞かもしれない」などという疑念も生まれたりします。

しかし、第三者経由で同じ話を聞くと、「自分以外の人にその話をした」ということは、気遣いやお世辞ではないだろうと思うため、その情報の信ぴょう性が向上するのです。

「ウィンザー効果」のウィンザーとは、アメリカ生まれの作家アーリーン・ロマノネスの小説『伯爵夫人はスパイ』(講談社)の作中に出てくる、ウィンザー伯爵夫人のセリフ「第三者の誉め言葉がどんなときにも一番効果があるのよ、忘れないでね」から取られています。まさにセリフどおりですね。

特に、第三者に当事者との利害関係がない(と思われる)ほど、そして第三者に親近感を覚えているほど、信ぴょう性が高まると言われています。

この効果をそのまま活用しているのが、いわゆる「インフルエンサー」です。

自分がフォローしている(=好意や興味を持っている)インフルエンサーは、より身近に感じる第三者です。そのインフルエンサーが何かをおすすめすると、影響を受けてしまうのは言うまでもないでしょう。

もしそのインフルエンサーに知名度や人気があった場合は、さらに「ハロー効果」が働き、より影響力が強まります。「ハロー効果」は評価する対象が持つ顕著な特徴に引きずられて他の特徴の評価が歪められる心理現象です。インフルエンサーの評価が高ければ、その発言までもが、真偽も検討されないままに正しいとされるのです。

もっとも最近は、この仕組みを悪用したいわゆる「ステルスマーケティング」が問題になっています。インフルエンサーが影響力を悪用して人々に商品を買わせ、こっそり裏で報酬を受け取っている……といった商法は許されなくなってきています。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE