私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【バンドワゴン効果】行列に並ぶ人は「思考停止状態」になっている

■「行列ができている店」はおいしい店なのか

はじめて行った町で、おいしそうな飲食店を探す場合、どんな店なら入りたくなりますか?

事前情報が一切ないとしたら、行列ができている店、あるいは外からのぞいてみてお客さんがそれなりに入っている店を選ぶ人が多いのではないでしょうか。

私はラーメンが大好きで、新たにおいしい店を探すのを楽しみにしています。偶然出かけた場所で、待つ人の列ができているラーメン屋を見かけると、ついつい並んでしまいます。

しかし、よく考えれば行列ができている、お客さんが入っているからといって、必ずしもおいしい店とは限りません。「限られた時間で食事をとる」ことを合理的に考えるのであれば、空いている店を選ぶほうが、待ち時間ゼロで早く食べることができますよね。

それなのになぜ、私たちは行列に並びたくなってしまうのでしょうか。

■スーパーなどで「売れています!」「人気ランキング第1位!」などと書いてある商品を見ると、つい買ってしまう。

■特定の映画やドラマが話題になると、その作品への興味が湧く。

■選挙のとき、ニュースなどで「支持率が高い」とされている候補者を選ぶ。

■流行しているファッションを真似したくなる。

■SNSで多くのユーザーが「いいね!」やシェアをしていると同じ反応をしたくなる。

これらの現象は、実はすべて同じ心理効果によるものです。

私たちは多くの人が買っているもの、話題にしているものに弱く、行列ができていると「きっといいものに違いない」と思い込み、つい並びたくなってしまうのです。

■多数派に合わせた選択をしたくなる

他人が持っているもの、みんなが持っているものだと、もともと興味がなかったとしても欲しくなる現象を、行動経済学では「バンドワゴン効果」と呼んでいます。

「バンドワゴン」とは、ディズニーランドのパレードのように、音楽を演奏しながら賑やかな行列の先頭を走っている車のことです。日本風に言えば、お祭りの御神輿や山車ですね。

それを見た人たちは、何が行われているのか気になってしまい、楽しそうに思えてどんどんバンドワゴンに集まり、後ろからついていくようになります。

多くの人が集まっている=同じ選択をしていると、さらに多くの人が同じ行動をするようになるというわけです。

これは、「流行りに乗りたい」「大勢の輪の中に加わりたい」「勝ち馬に乗りたい」といった人間の心理によって引き起こされる行動です。

一見、それぞれが自発的に選択しているように思えるかもしれませんが、実際は「他人に合わせる」という外部要因に影響されている選択なのです。

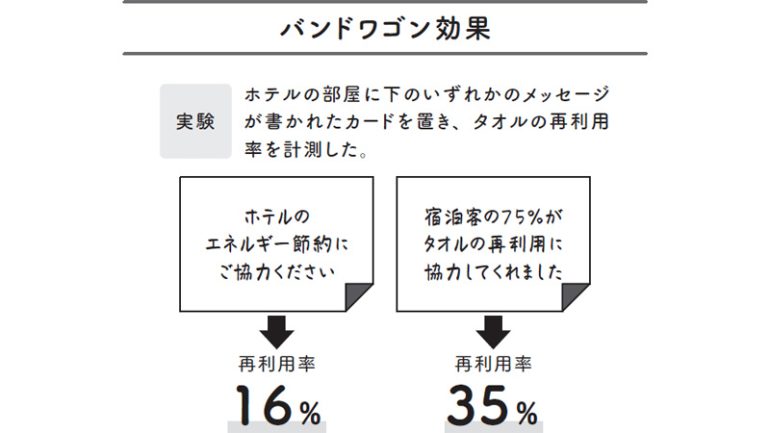

アメリカの心理学者、ロバート・チャルディーニによる「ホテルの宿泊客に『タオルの再利用』を促す実験」を紹介しましょう。

1つのグループの部屋には、「ホテルのエネルギー節約にご協力ください」という、一般的なメッセージだけが書かれたカードを置き、別のグループの部屋には、「宿泊客の75%がタオルの再利用に協力してくれました」と書かれたカードを置きました。結果は、前者の16%、後者の35%が再利用に協力したというものでした(*11)。

つまり実際に人の動きや流れ、行列を目にしなくても、「再利用に協力することが多数派である」というデータを見せられただけで、「他のみんなが協力しているなら自分も協力しよう」と考えることがわかります。

■「みんなと違うこと」には恐怖が伴う

先ほど話したとおり、単に食事をするという観点で考えれば、わざわざ行列のできている店に並ぶのは、時間の使い方として不合理です。

むしろ隣の待ち時間ゼロの店に入るほうが、早く食事もできて他のことに時間を使えますよね。

ただ、行列のできている店を横目に一人で「誰も並んでいない店」に入ることは、ちょっとした怖さを伴ったりします。

「味がまずいんじゃないか」

「店員の接客態度が悪いのかもしれない」

「店内があまりきれいじゃないのかも」

こんなふうに「選ばれていないマイナスな理由」を想像してしまったりするものです。

みんなと同じ選択をすることは安心――、違う選択をすることは恐怖――。

こう考えてしまう根底には「同調効果」の場合と同様に、人間が社会的な生き物であり、集団生活で生き延びてきたということの影響があると考えられます。

日本人は特に、その傾向が強いと言えるかもしれません。

個々の弱さ、あるいは不利な要因をカバーするために助け合いながら集団を形成してきたわけですから、そこから外れる行動を取ることに恐怖が伴うのは間違いありません。

集団と同じ行動をしておいたほうが生存確率は上がる、と考えることもできるでしょう。バンドワゴンについていきたくなるのは、人間の生き物としての習性ということですね。

■バンドワゴンに踊らされて無駄な出費をしないコツ

「現在、◯◯人がこの商品を見ています」

「今日は◯◯人の人が予約しました」

「人気商品のため追加で販売します」

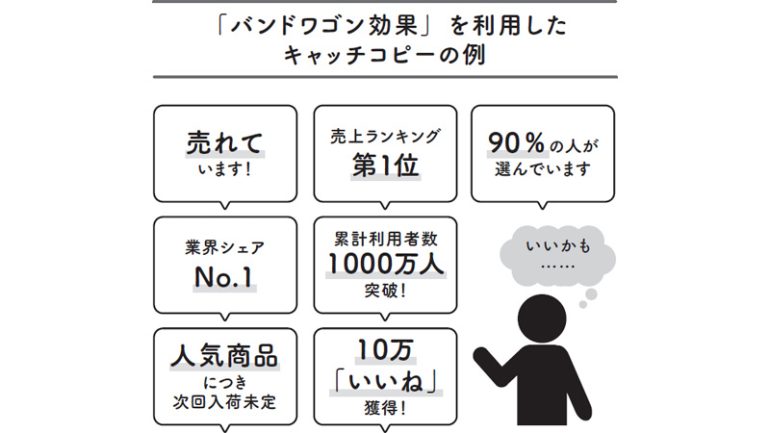

ショッピングサイトなどでよく見られるこういったフレーズは、まさにバンドワゴンにつられやすい人間の習性を利用したものです。

買おうかどうか迷っているときに「みんなが選択していますよ」という情報を提供することで、みんなが買っているなら私も……と思わせる狙いがあるのでしょう。

また、「早く買わないと商品がなくなってしまうかも」と焦らせることも、購入を後押しする効果があります。

この判断においては「損失回避」の心理が働きます。人間が感じる損による不満は、得による満足の2倍以上とされています。だから損失に強く反応し、なんとしてもこれを避けようとします。買えるチャンスがあるときに、それを失うことを「損失」と捉えているわけですね。本当に買うべきかを冷静に判断する前に、焦って買ってしまうのです。

企業側が「バンドワゴン効果」を都合よく使って、消費者の財布の紐を緩めようと仕掛けるケースはたくさんあります。

実際に売れている、あるいは権威ある賞を受賞していれば、それなりに優れたものだと言えるかもしれませんが、中には実態のない情報や重要度の低い数値(例・母数の少ないアンケート結果など)を見せることで誘うパターンもあります。

業界団体などでつくられた信ぴょう性の低い「◯◯賞」や、お金を払うだけで誰でも受賞できる「◯◯セレクション」などの賞を受賞していることで良い商品だと思わせる手法もあります。

ここで働いているのは「ハロー効果」です。これは、対象が持つ顕著な特徴に引きずられて他の特徴の評価が歪められる現象です。受賞という言葉だけで、よく考えずに質が高いと思い込むのです。その結果、必ずしも社会から高い評価を受けている権威がある賞かどうかわからなくても高く評価してしまいます。

数々の名作コピーを生み出してきたコピーライターの糸井重里さんが、以前に「広告は終わった」と発言されたのも、「『今売れています』が一番効くコピーだから」という理由でした。このエピソードが示すように、多くの人が選んでいることによる「バンドワゴン効果」の影響は大きいのです。

私たちは常に「多数派でいたい」「みんなと同じ選択をしたい」と考える生き物です。それ自体は人間の本能に基づいた習慣ですから悪いことではありません。

また、先ほどの「タオルの再利用」に関する実験のように、この習性をうまく使って人々に良い行動をさせることも可能です。

気をつけておきたいのは、「バンドワゴン効果」に踊らされ、あるいは狙われて、無駄な出費、意図しない消費をしないことです。

特にネットやSNSなどでの情報収集が当たり前になっている現代社会では、「バンドワゴン効果」を自分で検証する視点を持つことがとても重要です。

バンドワゴン効果に踊らされないための3つのポイントをお伝えします。

■マルチ視点……何かを調べるときは1つの情報源や特定の個人に頼るのではなく多様な視点で調べたり比較したりする。

■逆説視点……情報を鵜呑みにせず「本当にそうかな?」と立ち止まって考える習慣をつける。肯定的な意見だけでなく、否定的な意見も見る。

■主体視点……他人の意見に流されないよう、自分の価値観を明確にしておく。

「大人気(とされている)商品だからすぐ買う」「◯◯賞を受賞しているから買う」というような「思考停止状態での消費行動」をするのではなく、自分の頭で考えて判断するクセをつけることが大切です。

ネットの中では、あなたが検索したキーワードや閲覧履歴をもとにあなたの興味や嗜好に寄せた、いわば偏った情報が強く表示されます。

幅広く多様な情報を見ているつもりが、実はとても狭くて閉ざされた世界しか知らないという可能性が大きいわけです。

個人的に一番良いと思うのは、「自分が好きな味はコレ」と言える味を見つけたうえで、「それにピッタリなラーメン屋を見つける」こと。他人の評価など気にせず、自分の好みに合うものを食べるのが一番です。

行列ができているかどうかは、しょせん他人の判断ですから、それに惑わされるのは自分の判断の軸ができていないからだとも言えるでしょう。どんな小さなことでも、本当に自分が好きなものを見つけることは、自分が幸せになるための第一歩ではないでしょうか。

*11 Goldstein, N. J., Cialdini, R. B. Using social norms as a lever of social influence. In A. Pratkanis (Ed.), The science of social influence: Advances and future progress. Philadelphia: Psychology Press, 2007.

☆ ☆ ☆

『世界は行動経済学でできている』

著者:橋本 之克

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

●橋本 之克

行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE