私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【同調効果】「とりあえず生ビール」に同意してしまうわけ

■多数派に流されてしまう理由

同僚や友人たちと居酒屋に行って最初の飲み物を決めるとき、「とりあえず生ビールで!」「じゃあ私も!」「俺も!」というシーンに遭遇すること、よくありますよね。

同じものを頼んだほうが早くそろいやすい、他の飲み物をメニューから探すのに時間がかかるなど、いろいろと理由はあるかもしれません。

その一方で「本当は別のものが飲みたかったな……」というときでも、「ここは合わせておくか」と判断することも多いのではないでしょうか。

同じようなことは、職場の会議やミーティングでも起こります。

誰かの意見が「ちょっと微妙だな」と思ったとしても、参加している複数のメンバーが、「◯◯さんと同意見です」「私もそれがいいと思います」などと賛同してしまうと、反対意見を述べることができなくなりがちです。

集団の中で浮かないために個性を出せない、意見が言えないといった状況では、行動経済学で言う「同調効果」が働いていると考えられます。

■「みんなに合わせたい」のは人間の本能

「同調効果」とは、自分の意見や信念を曲げて多数派に従ってしまう心理効果です。人間は集団で生活する生き物なので、同調することが良いと捉える本能を持っています。集団から外れず、集団と同じ行動をすることで安心を得ようとするのです。

逆に集団から離れた孤独な状態ではストレスを感じてしまいます。これは、良し悪しや、意味の有無とは関係のない、人間の本能によるものです。

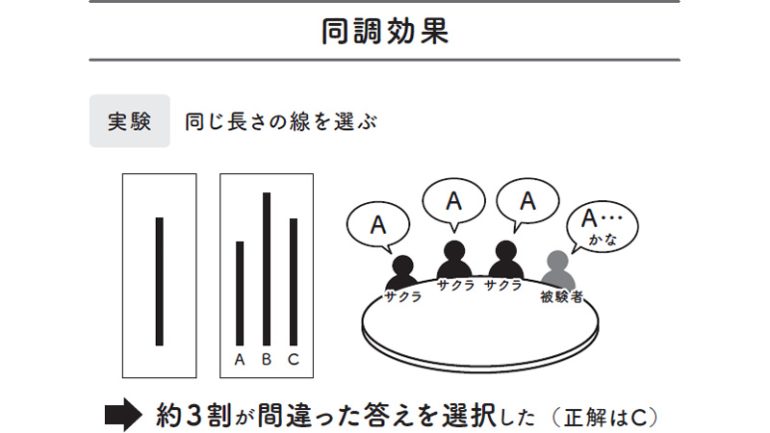

アメリカの社会心理学者ソロモン・アッシュによる実験を紹介します。

数名の被験者がテーブルを囲んでいます。ただし本当の被験者はそのうち1名だけで、その他は全員サクラ(実験協力者)です。

各自の目の前にある1枚のカードには、ある長さの線が書かれています。そして別のカードには長さの異なる3本の線が書かれています。3本の中から最初のカードと同じ長さの線がどれか、全員が答えます。

問題自体は非常に簡単で、ほぼ100%の人が正解するようなものですが、サクラはみな誤った回答をします。その状況で本当の被験者が、自分の判断に従い、他とは異なる線を選ぶか、あるいは他の人の回答に合わせて誤った回答をするのかを調べました。

結果は、平均3割程度の確率で「誤った」選択をしたのです(*8)。

つまり、内心明らかに間違っている答えだと思っていても、自分以外の参加者が全員そろって違う答えを選ぶと、それに合わせてしまうのです。集団の状況、集団の判断が、自分の判断をゆがめてしまうわけです。状況によっては怖い話ですね。

■「同調効果」も使い方次第

「同調効果」が悪い方向に働いてしまうと、災害で警報が発令されていても、周囲が避難しないので自分も逃げないといったことも起こります。

最近、テレビでキャスターが強く避難を呼びかけたり、大きな文字で「逃げろ」と表示したりするのは、こうした事態を避ける狙いもあります。

反面、「同調効果」を知ったうえでうまく活用すれば、良い効果を生むこともできます。

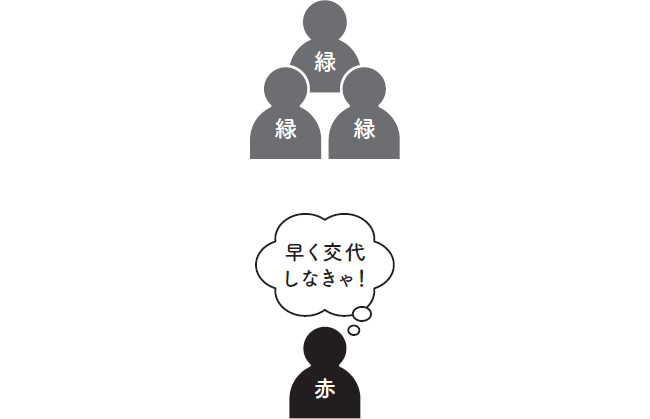

熊本地域医療センターでは、看護師の制服を勤務時間帯で色分けすることで、同調効果をうまく利用して残業時間の削減に成功しました。

当病院では、看護師の残業過多が大きな問題になっていました。そこで時間管理をしやすくするため、看護師の制服の色を日勤を赤、夜勤を緑に変えたのです。

残業が多い理由には、終業間際であっても仕事を振られれば断りにくい、という事情がありました。色分け後は一目で勤務時間帯がわかるため、まわりの人も、勤務終了が近い人に新たな仕事を依頼しなくなりました。

同時に、色分けによる看護師個人の意識の変化も影響したと考えられます。

真面目な看護師ほど、時間を超過しても仕事をこなそうとする傾向があります。ところが、周囲の看護師が時間で交代していくと、「同調効果」により自分も終わらせようと思うようになったのです。まわりに異なる色の制服の看護師が増えると、自分が残っていることに居心地の悪さを感じ、早く交代しなければ、と思ったわけです。これもまた「同調効果」の裏返しです。

こうして当病院では2014年度の導入以後、前年度に1人あたり年約110時間だった残業が半減しました。2018年度には約20時間と、導入前の5分の1まで減ったそうです(*9)。

■反感を買わずに自分の意見を言うコツ

「赤信号、みんなで渡れば怖くない」というのは、1980年代に一世を風靡したツービート(ビートたけし、ビートきよし)のギャグですが、「同調効果」を見事に表現しているフレーズです。

私たちは、本当は赤信号で渡ってはいけないことをわかっていますが、実際に車が来ていなければみんなに合わせて渡ってしまうわけです。

また、みんなと同じことをしないと仲間はずれにされてしまうことを恐れる気持ちもあるでしょう。

特に、集団からつまはじきにされることは大きな恐怖です。仲間はずれを避けるためなら「間違っているとわかっている選択」もしてしまうものです。

飲み会のビールくらいなら、みんなに合わせたところで何の問題もありませんが、仕事や人間関係においては、自分の意見を述べなければいけないこともあります。

関係性が薄い、日ごろあまり接しない人であれば、意見も言いやすいでしょうが、同じグループで毎日一緒に仕事をしなければいけなかったり、軋轢が生まれては困ったりするような関係性の場合、特に気を遣いますよね。

そんなときにおすすめなのは、「一度同調してから自分の意見を述べる」方法です。交渉テクニック「応酬話法」の1つ「YES BUT法」や、行動経済学における「返報性の原理」を用いたものです。

例えば、次のような対応です。

「ああ、なるほど。確かにおっしゃるとおりですね! ですが私は……」

「へえ、その話は知りませんでした。とても勉強になります。ただ、私が聞いたところでは……」

最終的には自分の主張をするのですが、最初にいったん相手の意見を受け止め、認め、同調の姿勢を見せます。

これによって、相手からの反感を減らすわけですね。

この方法は、自分の意見が周囲と異なることを認識しているものの、やはり自分の主張を通すべきだと判断した際に有効です。

投資の格言に「人の行く裏に道あり花の山」という言葉があります。他人にならって付和雷同で動いても大きな成功は得られない、むしろ他人と異なる行動が成功につながるといった意味です。

ビジネスにおける成功も、これに通じるものがあると思います。いずれにしろ、何も考えずに人に従うだけでは、成功を得る可能性は低いのではないでしょうか。

「同調効果」は、誰もが影響される心理的バイアスです。

誰しもこの状態になってしまうことを知ったうえで、人に流されない自分なりの考えを持つべきです。みんなと同調した「ぬるま湯」から脱する機会をうかがいましょう。

もし自分の考えに自信があれば、あえて集団とは逆のことをするのもいいでしょう。集団から生まれない提案ができれば、まわりから一目置かれるかもしれません。

まずは小さなことからでも、それこそビールの注文からでもいいので、同調から脱してみてほしいと思います。

*8 Asch, S. E. Studies of Independence and Conformity: I. A Minority of One Against a Unanimous Majority. Psychological Monograph: General and Applied, 1956, 70, Whole No. 416.

*9 https://doctokyo.jp/mnews/200121/

☆ ☆ ☆

『世界は行動経済学でできている』

著者:橋本 之克

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

●橋本 之克

行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE