私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【参照点依存性】高額な「おねだり」を成功させるコツ

■不良が「ちょっといいこと」をすると好感度が上がるのはなぜか

「普段から真面目でやさしい性格のAくんが、道に迷っていたお年寄りを交番に連れて行った」

「普段は乱暴で怒りっぽい性格のBくんが、道に迷っていたお年寄りを交番に連れて行った」

この場合、どちらのほうが好感度が上がるでしょうか?

おそらく、Bくんと答える人が多いのではないかと思います。

「普段は乱暴で怒りっぽい」という低い評価を受けている人が、お年寄りを助けてあげるという良い行動をしたことで、そのギャップによる驚きが、好感度アップにつながるわけです。

よく言われる「不良が少しでもいいことをすると褒められる」と同じですが、この現象の中にも行動経済学が隠れています。

■どこに「基準」を置くかで評価は変わる

ここでご説明するのは、「参照点依存性」と呼ばれる心理的バイアスです。

「参照点依存性」とは、物事の価値を「絶対的な評価」に基づいて測るのではなく、無意識に決めた「ある特定の基準(参照点)」との比較で、相対的に測ろうとする心理です。

例えば、コップに半分だけ水が入っている場合、空の状態を参照点とすると、コップ半分の水は「多い」と感じられますが、満杯の状態を参照点とすると、「少ない」と感じられます。

先ほどのAくんとBくんで言うと、Aくんは「真面目でやさしい」ところに参照点がありますが、Bくんは「乱暴で怒りっぽい」ところに参照点があるため、同じ良いことをしてもBくんのほうが好感度アップにつながりやすい、ということです。

つまり、「お年寄りを助けた」という行為をどう評価するかは、2人の人物評価における参照点によって変わるのです。

この「参照点」には強い影響力があり、さまざまな評価の基準になっています。

ダニエル・カーネマンの著書『ファスト&スロー』(早川書房)では、次のように「参照点」が解説されています。

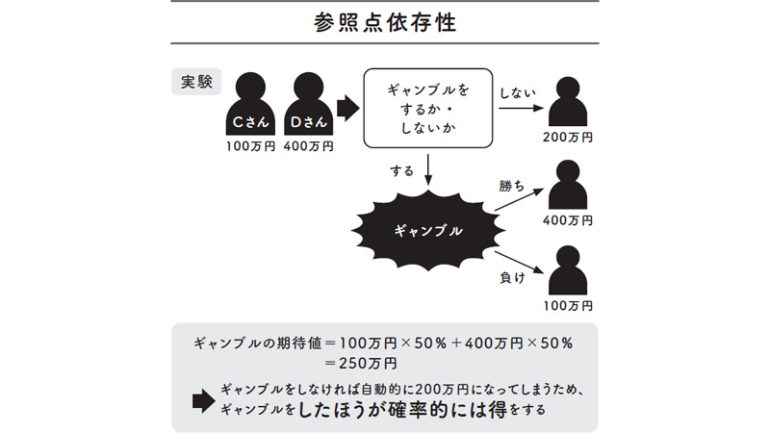

Cさんの今の持ち金は100万円で、Dさんの今の持ち金は400万円です。

2人にギャンブルの提案をします。勝てば持ち金は400万円に、負ければ100万円になります。ギャンブルをしなければ持ち金は200万円になります。勝ち負けの確率は50%です。

ギャンブルをした場合の期待値(確率的に得られる値の平均値)を考えてみます。50%の確率で100万円、50%の確率で400万円ですから、確率的な期待値は100万円×50%+400万円×50%=250万円になります。

ギャンブルをしない場合には持ち金が200万円になってしまいますので、CさんもDさんもギャンブルするほうが、確率的には得になります。合理的に考えれば2人とも「ギャンブルをする」べきなのです。

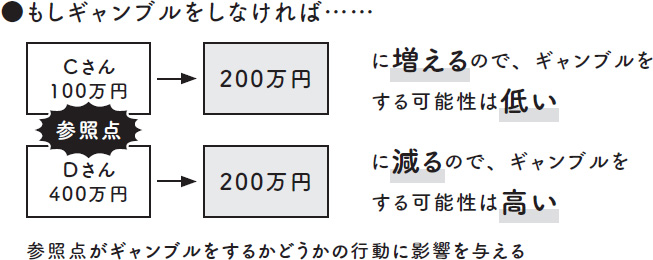

ところが、2人は異なる選択をします。

まず今の持ち金100万円のCさんは、ギャンブルをしなくても確実に持ち金が2倍に増えます。欲を出して負ければ持ち金は今のままですから、よほどのギャンブル好きでなければ、やらないでしょう。

今の持ち金400万円のDさんは、ギャンブルを選ばないと確実に持ち金が半分に減ってしまいます。ギャンブルをすれば50%の確率で現状を維持できます。したがって、ギャンブルをする確率はCさんより高くなるでしょう。

つまり、「元の持ち金」という「参照点」に影響を受けることによって、判断が変わってしまうのです。

■「年収600万円」は高いのか低いのか

参照点は感覚的なものであり、お金だけでなくさまざまな場面で影響します。単純な例で言うと、冬と夏のエアコンの「室温20度」の違いです。冬の低い気温を参照点にすれば20度は暖かく感じますが、夏の気温が参照点ならば、同じ20度でも涼しく感じるでしょう。

数字上は同じ室温のはずなのに、参照点である季節や外気温によって受ける印象が変わるのです。

「参照点依存性」の心理はさまざまな場面で活用されています。

最も古典的な方法は、「値引き前の価格と値引き後の価格の併記」です。

値引き前の価格に取り消し線が引かれていて、値引き後の価格は赤字で大きく書かれているものです。例えば、1000円に取り消し線があり、800円になっていると、参照点は1000円ですので、800円が安く感じます。一方、値引き前の価格が書かれていなければ、参照点はないので、特別にお買い得とは感じません。

1000円という参照点があることで、「その商品に800円の価値があるかどうか」ではなく「安いから」という理由で買ってしまったりするわけです。

年収500万円だった給料が、今年600万円に上がったとします。とても嬉しいですよね。それは、年収500万円という参照点で今年の年収を判断するからです。

ところが、ひょんなことから同じ部署の同期が年収700万円だと知ってしまったとしましょう。喜びはかなり減ってしまい、逆に憤りを感じるかもしれません。なぜなら、同期の年収を知った時点で参照点が700万円になったからです。

この例のように「参照点」は簡単に変わることがあります。「参照点」をどこに置くかによって意識が変わり、行動まで変わる可能性があるのです。

■参照点をどこに置くかで相手の判断を誘導する

「参照点依存性」をうまく活用すると、相手をこちらの思いどおりに誘導することも可能です。

仕事で見積書や提案書を作成する際は、通常価格の下に「出精値引き」欄をつくってサービスしていることを演出できます。会社などでの予算確保でも、例えば50万円が必要なのであれば、事前に「70万円くらい必要になるかも」と話しておけば、「なんとか50万円で収まりそうです」という要望が快く受け入れられるでしょう。

このテクニックは、欲しいものをおねだりする際にも使えます。

例えば、夫や妻、パートナーに誕生日プレゼントを買ってもらうとします。3万円のバッグが欲しかった場合、「気に入ったバッグがあるんだけど、5万円くらいするんだよね。ちょっと高いから、もう少し安いのを探してみるよ」とジャブを打っておきます。その数日後に「3万円で欲しいのが見つかったから、それでもいいかな?」と改めて話をすると、「最初に言ってたよりも安いのが見つかって良かった」と、すんなり承諾してもらえるかもしれません。

相手の中で「5万円のバッグ」が参照点になったため、3万円のバッグを安く感じてもらえるというわけです。

お金に関しては、実際よりも高い金額を提示することで、「安い」と感じさせる方法が有効ですが、対人関係では、その逆が良いかもしれません。

本項の冒頭の「普段は乱暴で怒りっぽい性格のBくん」ではありませんが、対外的な場面での自分のハードルは低めに設定しておくと、あとから「思ったよりもできる」「思ったよりもやさしい」と思ってもらえる可能性が高くなります。少なくとも相手をがっかりさせることは減るはずです。

例えば、テレビ番組でお笑い芸人が「超大型新人!」「各所で爆笑をかっさらう!」などと紹介されていたら、「どんな面白いネタを見せてくれるのか」と期待が高まります。しかしその後、思いっきりスベってしまうと、「全然面白くないじゃないか」とがっかりされてしまいます。

職場でも、すごい経歴の持ち主が「鳴り物入り」で入ってきたのに、思ったよりも仕事ができなかったりすると、期待していた分、評価が下がってしまいますよね。

そうならないためには、「まだまだ勉強中の身で」「みなさんに教えていただきたいです」というような低い姿勢で入るのが無難です。徐々に実力を発揮していくほうが自分自身もラクな気持ちで仕事ができると思います。

ついつい自分を大きく見せたくなりますが、自分の参照点を「低め」にしておくほうが、変なプレッシャーがかからないでしょう。

ただし、自分を成長させたい場合は、参照点を高くする方法もあります。例えば、身のまわりにいる有能な人を参照点にして、自分と比較、評価するのです。

また、あえて優秀な人が多い厳しい環境に身を置くという方法もあります。自然と参照点が高くなり、負けたくないと思うことで、努力するモチベーションも生まれるでしょう。

ここまで見てきたように、参照点をどこに置くかによって、意識も行動も変わってきます。自分の参照点は、他人に左右されるのではなく、自分でコントロールしたいですね。

☆ ☆ ☆

『世界は行動経済学でできている』

著者:橋本 之克

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

●橋本 之克

行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE