私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。

でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。

・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」

・「セール品に飛びついて後悔する」

・「ネット通販で買いすぎてしまう」

どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。

今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。

【アンカリング効果】私たちの判断は「根拠のない基準」に左右されている

■嫉妬の原因は基準のズレかもしれない

「同期が自分より先に出世してしまった」

「後輩がどんどん成績を伸ばして活躍している」

こんなとき、心がモヤモヤして妬ましい、腹立たしいという気持ちになってしまうことはないでしょうか。

そう思ってしまうとしたら、あなたは行動経済学で言う「アンカリング効果」にハマってしまっているかもしれません。

「アンカリング効果」とは、「アンカー」(=船のいかり)の位置によって、情報の判断がゆがめられてしまうことを言います。

いかりには、船をその位置で安定させる役割がありますが、人間の心理に働いた場合は「どこにいかりを下ろすか」によって、情報や事実の価値判断や予測が変わってしまうのです。

行動経済学の大家、アメリカのダニエル・カーネマン教授らによる有名な実験があります。

ひそかに仕掛けを施したルーレットを用意します。このルーレット、被験者からは0~100の数字のうちのどこかで無作為に止まるように見えますが、実際は「10」もしくは「65」のどちらかで止まるよう仕組まれています。

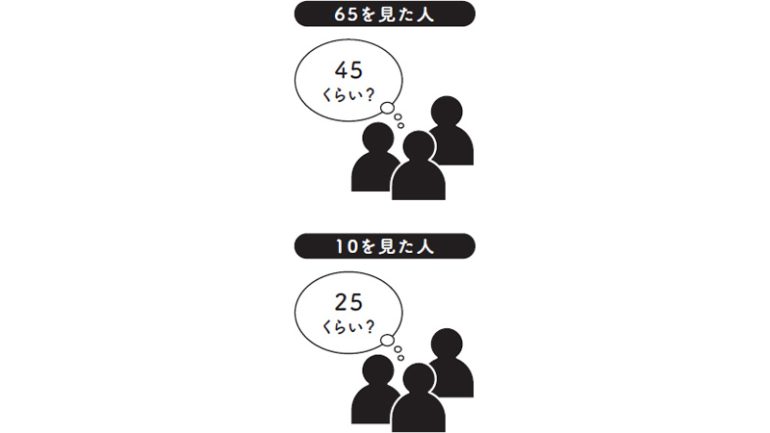

被験者は、そのルーレットを回してどちらかの数値を見せられたあとで、「国連加盟国に占めるアフリカ諸国の割合」を推定するよう求められます。

すると、ルーレットで「65」の数値を見せられたグループが答えた値の中央値(さまざまな答えがある中で、最大値と最小値のちょうど中央に来る値)が45だったのに対して、ルーレットで「10」の数値を見せられたグループの中央値は25だったのです(*2)。

ルーレットの数字には何も意味がなく、そのあとの質問と何の関係もないことが明らかなのに、質問の答えが直前に見たルーレットの数字に引きずられてしまったわけですね。

私たちは、知らず知らずのうちに、誰かと比較しながら自分の立ち位置を確認してしまうものです。

出世した同期や後輩に嫉妬してしまうのも、逆に自分より下だと感じている人に小さな優越感を覚えたりするのも、単にアンカーをどこに下ろしているか、という違いだけなのです。そして、このアンカーの位置を間違えてしまうと、嫉妬の感情に苦しみ、自己肯定感を下げることになってしまいます。

■テーマパークの待ち時間が「長め」の理由

こうした「アンカリング効果」は、ときに人生に大きな影響を及ぼします。

例えば、世間的に一流とされる学校出身の親は、自らがアンカーとなり、自分の子どもも同じレベルの学校に合格するのが当然と考えて行動しがちです。子どもはそれほど勉強が好きでなかったりするのに、塾に入れて無理に競争をさせたり、本人が望む進路を否定して高学歴路線に引き寄せようと説得する親もいるかもしれません。

上司が、自分よりも20歳以上も後輩の新入社員に、自分自身が新入社員だったころの基準や目標を強いるのも同じような現象です。当時と今では時代も状況もまったく違うはずなのに、自らの体験にアンカーを下ろしてしまっているために、誤った指導をしてしまうこともあります。

一度生活レベルが上がると、なかなか元に戻せないという話も、高収入時に味わった生活レベルがアンカーとなってしまっているからです。

一方で、最初に見た数字で印象が操られてしまうバイアスは、企業の戦術でもよく使われています。

わかりやすいのは、東京ディズニーリゾートやUSJなどの人気テーマパークで表示されている「待ち時間」。そこで表示されている値は大概、実際の待ち時間より長く設定されていると考えられます。

「120分待ち」と表示されていて待っていたら、実際は90分くらいだったというような経験、みなさんにもあるのではないでしょうか。

合理的に考えれば、「予測の基準がおかしいから、数値の算出方法を改善するべきだ」ということなのでしょうが、実際は「思っていたよりも早く回ってきてラッキー!」となることがほとんどでしょう。逆に、「120分待ち」表示だったのに3時間待たされたら、不満が噴出するに違いありません。

もっとベタな「アンカリング効果」は、商品の元の価格と値引きの関係です。

ジャパネットたかたなどに代表される通信販売番組で「通常価格14万円のところ、今だけ9万9000円!」などのように、値引き前の価格を何度も強調するのは、最初に見せられた価格にアンカーが下ろされるため、値引き価格を安いと感じるからです。実際はそれほど安くなかったとしても。

また、車や家電製品などで、フルオプションの高い価格を見せられたあと、標準的な商品の価格を見ると、安く感じてしまうこともあります。

「アンカリング効果」は時間とともに薄まる傾向があり、あくまで一時的なものにとどまることが多いのですが、いずれにしてもアンカーの下ろされている数値が重要になってくることは間違いありません。

■アンカーを他人ではなく自分に下ろす

本項の冒頭でお話したような嫉妬に苦しまないためには、「自分は自分、他人は他人」と割り切り、他人の行動や立ち位置を気にしないというのが根本的な対処方法です。しかし、これがなかなか難しいのもわかります。

ここまで見てきた「アンカリング効果」を応用すると、誰かに嫉妬心を抱かずに済むためには、「アンカーを下ろす基準を変える」ことが解決策になります。

仕事でもプライベートでも、優秀だと感じる同僚や後輩の実績、成功している(ように見える)友人にアンカーを下ろすのではなく、3年前、1年前の過去の自分を基準に考えてみる。

そうすると、「3年前はできなかったことが、今はできるようになっているな」「あのころと比べたら、余裕をもって商談の準備ができているな」など、自分にとってプラスとなる評価ができるようになるはずです。つまり、「アンカーを自分の外ではなく自分の中に下ろす」ということですね。

ただ、高すぎる、あるいは低すぎるところにアンカーを下ろしてしまうと、アンカーに届かないことで自信を失ったり、逆に何年経っても成長しない……ということになってしまうので、自分にとって「適正だ」と思える基準を見つけることも大事ですね。

*2 Tversky, A., Kahneman, D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 1974, 185, 1124-1131.

☆ ☆ ☆

『世界は行動経済学でできている』

著者:橋本 之克

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

●橋本 之克

行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE