2023年12月22日の電波法改正で利用可能になった「Wi-Fi7」は、最大46Gbpsの無線通信規格だ。通信回線の品質シミュレーションやデータ分析に携わるNTTアドバンステクノロジの平泉千絵さんが解説する。

Wi−Fi 7に残された課題とは?

「高速化・低遅延・同時接続性の全てで大幅に進化したWi-Fi7には、8K動画やXRコンテンツ、リモートワーク時の操作性向上、製造業でのIoT利用など個人からビジネスまで様々なニーズがあります」

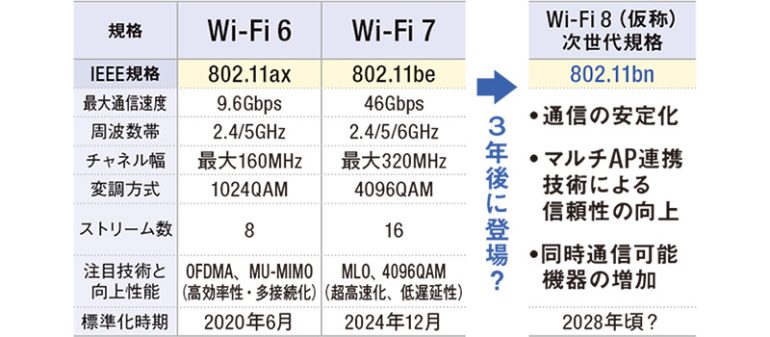

2025年5月現在、対応スマホは「iPhone16」や「Google Pixel9」などと限定的だが、市販ルーターは製品数が増え約1万5000円前後で入手でき普及の兆しが見える。技術的には、「複数の通信周波数を束ね高速化した〝MLO〟や、周波数帯割り当てを細かくかつ複数にして通信を効率化する〝マルチリソースユニット〟が実装され、同時接続端末が増えても転送速度が落ちにくくなりました」(同前)。

一方、通信の安定性には課題が残る。

「さらに次の〝Wi-Fi8〟とでもいうべき次期規格では、これを解消する〝マルチAP連携〟の機能の実装が期待されます。こちらは通信断が許されない遠隔医療などでも活躍が期待されます」(同前)

【DIMEの読み】

高速化×信頼性の通信規格が、ハード面から医療、工場、街づくりなど社会インフラ全体の本格的な無線・遠隔化を実現し、生活の安心・安全度が向上するだろう。その普及はもう始まっている。

Wi-Fi 7がWi-Fi 6から進化した2つのポイント

無線通信技術の進化で速度が急上昇する一方で、「光回線などの有線通信の速度の進歩が相対的に遅く、無線通信の速度が追いつきつつある」(平泉さん)

Wi-Fi 7の後継 Wi-Fi 8では、接続の信頼性がさらに向上する?

「Wi-Fi 7以降の技術課題は〝速度〟から〝信頼〟へとシフト。Wi-Fi 7の要である6GHz帯を屋外利用するには、電波法改正など様々な課題がある」(平泉さん)

取材・文/久我吉史 編集/千葉康永

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE