今や多く小中学生が所持しているスマホ。一台あれば、様々な情報に容易にアクセスでき、誰とでも繋がれるからこそ、親としては我が子のスマホ利用について目を光らせておく必要があるだろう。

NTTドコモの企業内研究所であるモバイル社会研究所はこのほど、小中学生とその親1300組を対象に「スマホの親子間ルール」に関する調査を実施し、その結果を発表した。

1. スマホを所有している96%の小中学生が親と子のスマホルールを決めている

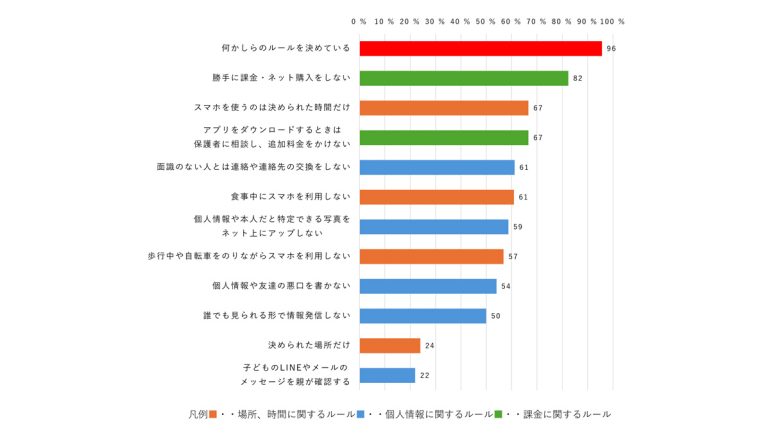

スマホを所有している小中学生の96%が何らかのルールを決めていることがわかった。最も多いルールは「勝手に課金・ネット購入をしない」で82%となった。ルールは多岐に及び、時間や場所に関するルール、個人情報に関わるルールなど設定していることが明らかになった。

図1. 【小中学生】スマホに関する親と子のルール[複数回答]

2. 低学年では時間や場所に関するルール、高学年になると個人情報に関するルールが多くなる

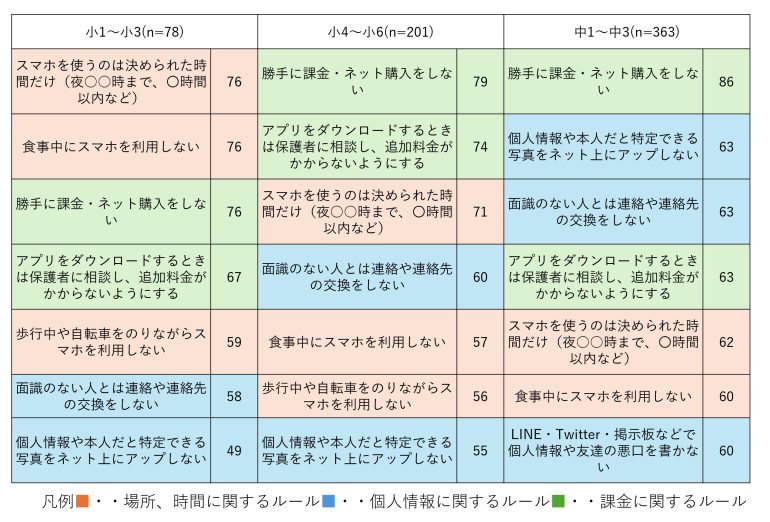

学年別に設定しているルールを見ていく。表1はそれぞれの学年ごとに決めているルールの中で、多いもの上位7つとなる。学年問わず、課金に関するルールは多い傾向にあった。低学年では時間や場所に関するルール、高学年になると個人情報に関するルールが多くなっていた。

表1.【小中学生】スマホに関する親と子のルール(学年別上位)[複数回答]%

3. 近畿・関東は設定している親と子のスマホルールの項目が多い

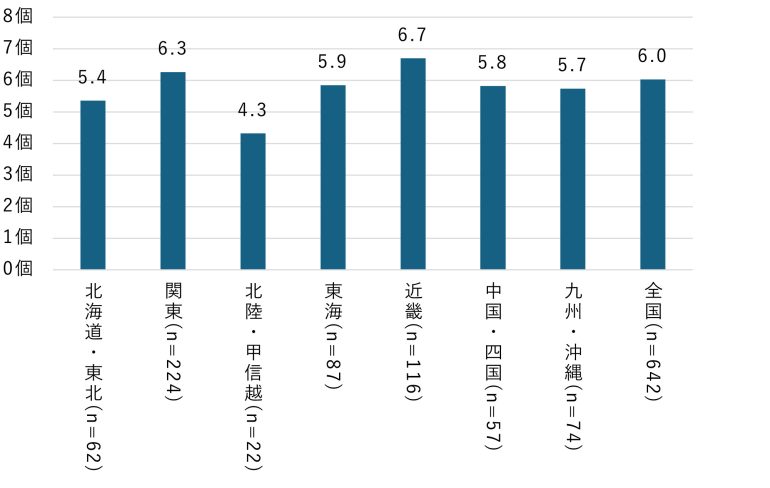

次に地域別に見ていく。地域ごとに何かのルールが多く設定しているといった傾向は確認できなかったが、スマホの所有率が高く、所有開始年齢が早い、近畿・関東は決めているルールの数(例示した11項目で決めているルールの個数の平均)が多いといった傾向が見られた。

図2. 【小中学生】スマホに関する親と子のルール 決めている個数(地域別)[複数回答]

4. 利用時間のルールを決めている子のインターネットを終了する時間は早い傾向

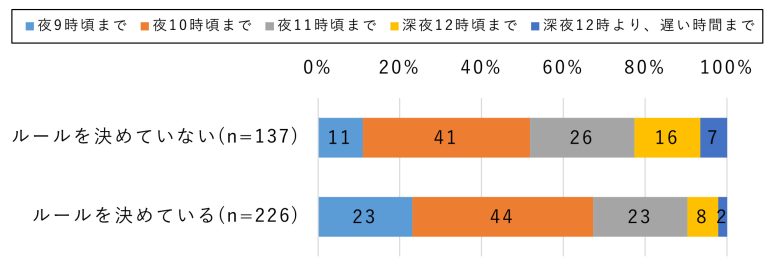

最後にルールとして2番目に多かった「スマホを使うのは決められた時間だけ」に関して、インターネットを終了する時間(スマホに限定せず)を合わせて見ていく。図3は中学生を対象に分析した結果になる。利用時間をルールに設定している子のほうが、インターネットを終了する時間が早い傾向にあった。

図3. 【小中学生】スマホを使うのは決められた時間だけのルールを決めていると子のインターネット終了時刻

親子でスマホに関してルールを決める時に、大切なことは2つある。1つはルールを決める時に親が一方的に決めて伝える・守らせるのではなく、子どもと一緒に決めること。もう1つは、ルールの定期的な見直しだ。長期休暇や進学・進級時は子どもの生活リズムや交友関係が変わりやすい時と重なる。その時期に、ルールを確認・見直すことをお勧めする。

<調査概要>

調査方法 訪問留置調査

調査対象 全国・小学生及び中学生とその親

回答数 1,300(組)[小中学生1,300人とその親]

サンプリング QUOTA SAMPLING、性別・学年・地域・都市規模の人口分布に比例して割付

調査時期 2024年11月

出典元:NTTドコモ モバイル社会研究所

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE