アメリカの物価や金融政策に関するニュースには、かなりの頻度で登場する米連邦準備制度理事会(FRB=Federal Reserve Board of Governors)。

アメリカの中央銀行である連邦準備制度の最高機関であり、金融政策の決定、および全米12地区の連邦準備銀行を統括する組織だ。任期14年の理事7名で構成され、その理事から4年の任期で議長・副議長が任命される。

大統領に対して強い独立性を保持しており、また世界経済に対する影響力も極めて大きいため、議長の言動は常に注目を集めている。

そんなFRBの現在の議長、ジェローム・パウエル氏の任期が2026年5月15日であることから、後任人事を巡る動きが目立ってきた。

というわけで三井住友DSアセットマネジメント チーフマーケットストラテジスト・市川雅浩 氏から、FRB議長の指名に関するリポートが届いたので概要をお伝えする。

トランプ氏はFRB次期議長の早期指名を示唆、米紙WSJは有力候補として2人の名前を報じた

トランプ米大統領は6月6日、米連邦準備制度理事会(FRB)の次期議長について「すぐに明らかになる」と発言。市場では、パウエル議長の任期(2026年5月)前に、後任の指名が行われる可能性があるとの思惑が広がった。

その後、トランプ氏は25日に、FRBの次期議長は「3、4人の候補者がいる」と述べ、ベッセント米財務長官も27日に、トランプ氏が10月か11月に後任を指名する可能性があるとの見方を示した。

こうしたなか、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは日本時間の6月26日、トランプ氏が次期議長の後任について、早期の選定と指名発表を検討していると報じ、また同じく日本時間の7月9日には、パウエル議長の後任として、元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏と、米国家経済会議(NEC)委員長のケビン・ハセット氏の名前を報じている。そこで、この2名の経歴を簡単にみていきたい。

■ウォーシュ氏はタカ派の元FRB理事、ハセット氏は前トランプ政権で減税を推進の現NEC委員長

ウォーシュ氏は、2002年2月に米モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーの副社長兼執行役員を退任し、ジョージ・W・ブッシュ大統領の行政チームに加わった。

その後、2006年2月から2011年3月までFRBの理事を務め、政策スタンスはタカ派とされていた。ウォーシュ氏は、スタンフォード大学の出身で、同大学のフーバー研究所の特別客員研究員などを務めている。

ハセット氏は経済学者で、2017年から2019年まで、第1次トランプ政権で経済諮問委員会(CEA)の委員長を務め、大型減税を推進した。

CEA委員長就任前は、保守系シンクタンクのアメリカン・エンタープライズ政策研究所(AEI)に所属し、FRBのエコノミストとしての経歴も有している。2019年からは、スタンフォード大学フーバー研究所のブレント・R・ニクラス経済学特別研究員を務めていた。

■早期指名はFRBの信任に影響、そもそも政策変更はFOMCメンバーの投票のみにより決まるもの

パウエル議長の任期は2026年5月であることを踏まえると、通常であれば2026年の年初頃が後任の指名時期になると考えられるが、トランプ氏はかねてより、利下げの要求に応じないパウエル議長に不満を表明しており、実際に異例の早期指名ということも想定できる。

トランプ氏には、自身の考えに近い人物を早期に指名し、将来の利下げを市場に織り込ませる狙いがあるように思われる。

ただ、早期指名自体が市場のFRBに対する信任に影響を及ぼす恐れがあり、候補者が誰であれ、指名承諾は難しい判断になると推測できる。

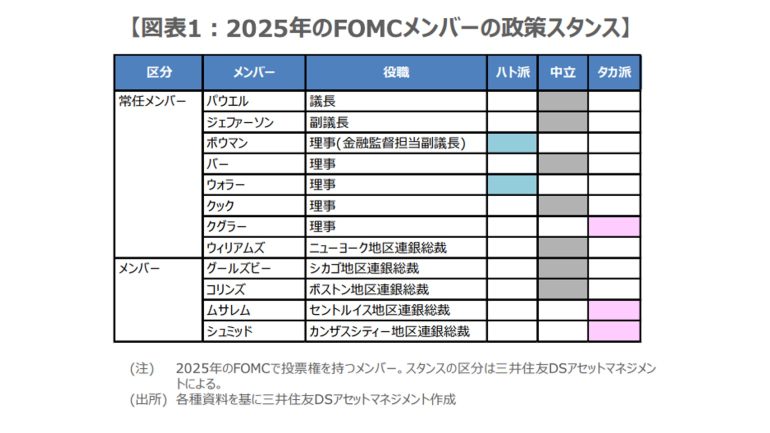

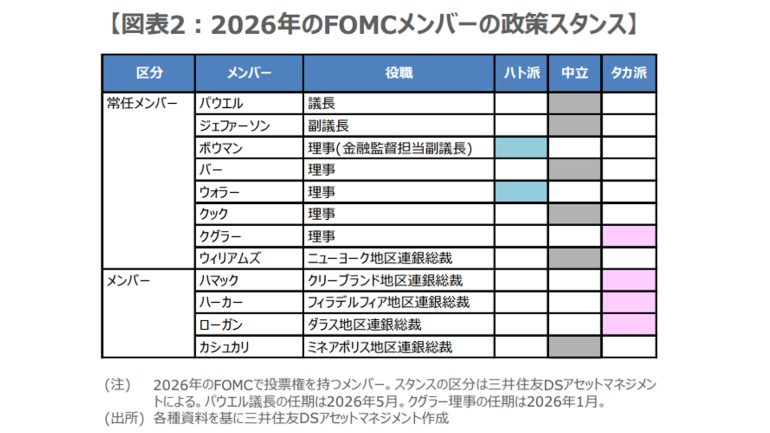

なお、トランプ米政権は、クグラー理事(任期は2026年1月)の後任に、議長候補を選ぶことも検討しているようだが、そもそも政策変更は、当然ながら大統領の意向ではなく、雇用や物価情勢をもとに判断され、米連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持つメンバーの投票で決定される(図表1、2)。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE