現地時間2025年7月7日、アメリカのトランプ大統領は日本に対して、新たな相互関税25%を課すことを通知した。この関税措置は8月1日より発効する。

これを受けて政府は引き続きアメリカとの交渉を行なうことになるが、国内では7月20日に参議院選挙の投開票が控えており、結果次第では連立政権を巡る混乱も予想されるだけに、先行きの不透明感は拭えない。

そんなトランプ関税が及ぼす市場リスクを分析したリポートが、三井住友DSアセットマネジメント チーフグローバルストラテジスト・白木久史 氏から届いたので概要をお伝えする。

1:市場が気付き始めたトランプ関税が起こす「円安トレンド」

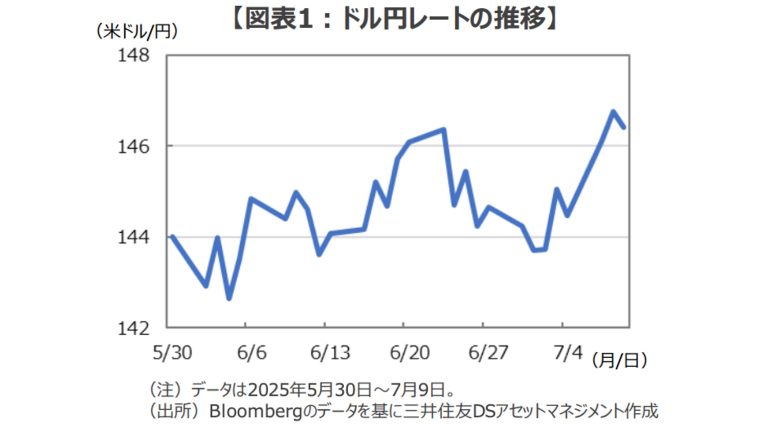

足元でじわじわと円安ドル高が進行している。きっかけは7月1日にトランプ大統領が「日米通商交渉合意の可能性は低い」「関税発動の猶予は考えてない」「日本の相互関税は30~35%」などとコメントしたことで、以降、ドル円レートは7月1日の142円台から7月9日には一時147円台をつけるなど、円安ドル高が進行している(図表1)。

トランプ関税が円安ドル高に作用するのは、一連の米国側の要求が、

(1)対米貿易黒字の削減、

(2)日本の防衛予算拡大、

(3)消費税を含む非関税障壁の撤廃、そして、

(4)日本経済への下押し圧力、のいずれもが、

円売り要因として為替市場に影響する可能性があるからだ。

例えば、(1)対米貿易黒字の削減は直接的には輸出企業のドル売りニーズの低下を通じて円安要因に、さらに、日本企業の米国での生産拡大のための対米直接投資の増加や経常黒字の還流を促すことで、長期的な円安ドル高要因として作用する可能性がありそうだ。

また、(2)防衛費の増額による財政支出拡大や、(3)消費税の税率引き下げや廃止などは、いずれも日本の財政悪化を招くことで、円の信認低下を伴う円売り圧力となり得る。

そして、(4)日本経済への下押し圧力が高まると、日銀による追加利上げが難しくなる恐れがあり、日米金利差の縮小を手掛かりとした円買いドル売りポジションの解消を迫る可能性がある。

三井住友DSアセットマネジメントでは、米国が日本に25%の相互関税を課した場合に、日本のGDP成長率が波及効果を含めて▲0.78%押し下げられるものと試算している。

日本経済は、2025年1-3月期の実質GDP成長率(2次速報値)が前期比年率▲0.2%のマイナス成長となるなど停滞感が強まっているが、こうしたトランプ関税による景気下押し圧力が加わると、景気の停滞感は、さらに深まる可能性がありそうだ。

■2:参院選の混戦が増幅する円安リスク

こうしたトランプ関税の持つ「円安リスク」を増幅しかねないのが、混戦の様相を呈している参議院選挙の情勢だ。

実質的な政権選択選挙ともいわれる今回の参院選だが、報道各社の世論調査を見る限り、与党の過半数確保は見通せない状況にある一方、野党第一党も支持率を大きく伸ばすには至っていないようだ。

そんな、なんとも「煮え切らない」選挙情勢や衆議院における与党の過半数割れもあって、参院選後に与野党のいずれかが明確な主導権を握ることが難しい状況といえるだろう。

このため、その勝敗に関わらず、与野党ともに世論を意識した財政拡張的な政策に傾く可能性が高く、結果的にトランプ関税がもたらす「円安リスク」を増幅することになるかもしれない。

さらに、今回の参院選の隠れた争点となっているのが、「日本人ファースト」を掲げる新興政党の躍進で注目を集める「移民政策」や「外国人による土地・不動産取得」などの問題だ。

いわゆる「保守」を掲げる新興政党の中には、太陽光発電を中心とした再エネシフトに否定的な立場をとる政党が少なくないようだ。

というのも、太陽光発電の拡大は中国製パネルの大量購入、外国企業によるメガソーラーの乱開発、そして、私たちの毎月の電気代に上乗せされる「再エネ賦課金」などが、いずれも隣国を利することで日本の国益に反するとの主張があり、広く議論を呼んでいるからだ。

こうした再エネに後ろ向きな動きがドル円レートに影響しかねないのは、日本の電源構成に原因があると言えるのかもしれない。

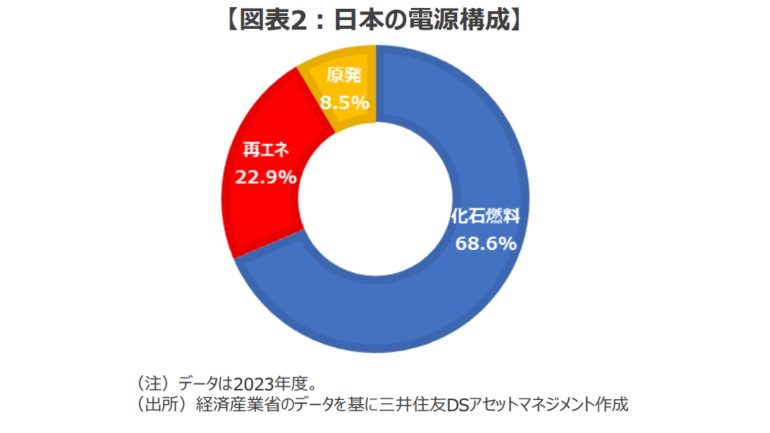

現在の日本の電源構成は化石燃料が約68.6%、再エネが約22.9%、原子力が約8.5%となっていて(2023年度)、太陽光を主力とする再エネの占めるシェアは無視できない大きさになっているからだ(図表2)。

今後、日本でも大規模データセンター向けなどの電力需要の拡大が見込まれている。仮に、電源としての太陽光を中心とした再エネの利用が縮小していくなら、原子力発電の拡大が政治的に難しい現状を考えると、日本の化石燃料への依存は一層高まる可能性が考えられる。

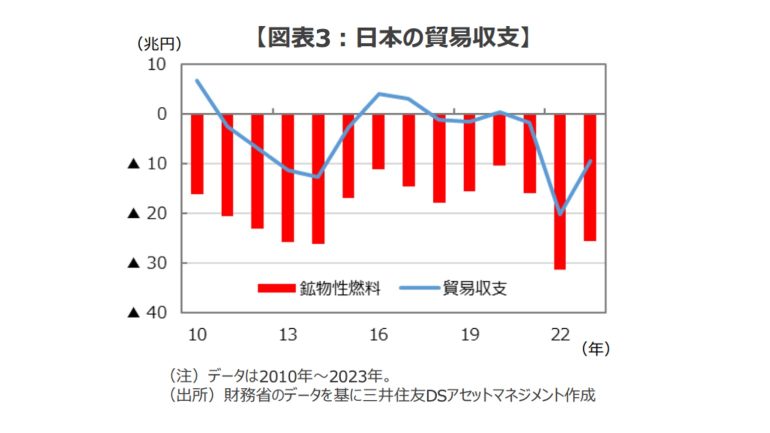

現在、日本の貿易収支は巨額の鉱物性燃料の輸入を主因に赤字傾向が続いている(図表3)。

もし、太陽光発電の縮小に加え、米国産液化天然ガス(LNG)の輸入拡大が進むようなら、さらに日本の貿易赤字は拡大しかねず、フロー面から大きな円売り圧力として作用する可能性がある。

3:ドル円161円再トライのシナリオ

円売り圧力がかかる中でもドル円レートが円安方向に進まなかった背景には、トランプ大統領の経済政策を嫌気したドル売り圧力があった可能性が指摘できそうだ。

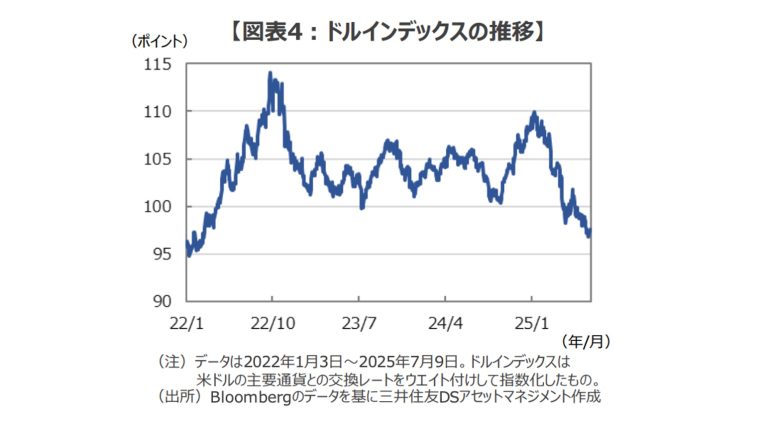

主要な貿易相手国との為替レートを加重平均したドルインデックスの推移を見ると、年初来で約11%下落し、2022年2月以来の低水準まで大きく下落している(図表4)。

こうしたドル売りが円安圧力を中和して、ドル円レートで見た円安の進行を妨げてきた可能性が高そうだ。

しかし、こうしたドル売りは、今後、急速に緩和してくる可能性がある。というのも、今般のトランプ関税のハイライトともいえる米中交渉は既に休戦協定が署名され、紛糾するかに見えた欧州連合(EU)との交渉についても、主要加盟国による国防費の大幅積み増しなどの決断を経て、大幅な関税引上げを回避しつつ米国との最終合意に至る可能性が高まっていると伝えられているからだ。

また、金融市場に目を転じると米国株は既に大きく反発し、米国債券市場も利下げ期待を背景に落ち着きを取り戻しつつある。そして、米国の実体経済についても大規模減税法案が可決され、さらに、政策金利の引き下げが行われるようなら、失速を回避する可能性が高まりそうだ。

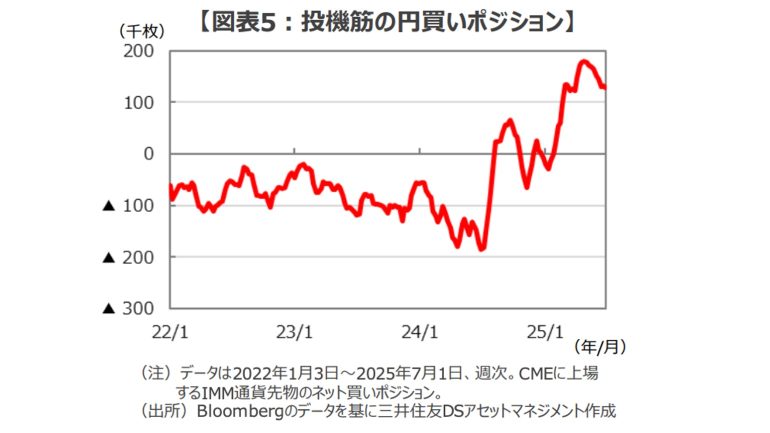

こうした米国経済や金融市場の好転を踏まえると、気がかりなのは高水準に積み上がった投機筋による「円買いポジション」だ。

投機筋の動きを示すとされる、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)に上場するIMM通貨先物のポジションを見ると、ネットの円の買い持ちは4月下旬に記録した史上最高水準となる約17.8万枚からいく分減少したものの、依然として13万枚近い高水準を維持している(図表5)。

このため、トランプ関税による「円売り要因」が顕在化する中で、こうした「高水準の円の買い持ちポジション」が解消に向かうなら、ドル円相場を円安方向に大きく動かしても不思議でないだろう。

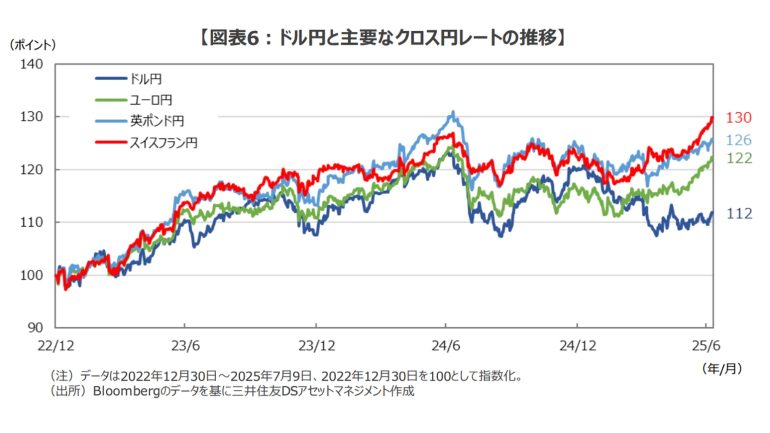

ドル円から目を転じて欧州の主要通貨であるユーロ、英ポンド、スイスフランに対するクロス円レートを見ると、ドル円とは大きく異なり「円安トレンド」が鮮明になっている。

例えば、ユーロ円は2024年7月上旬の水準に迫る円安水準に、そして、スイスフラン円にいたっては、既に大きく上抜けてスイスフラン高・円安が進行している(図表6)。

三井住友DSアセットマネジメントでは今年のドル円レートについて、米国一極集中の是正や日米金利差の縮小などを背景に、145円を中心としたレンジ取引が続くものと想定している。

しかし、仮に、米国への過度な悲観が後退する中で対主要通貨でドルの買戻しが進むようなら、ドル円レートについても欧州主要通貨に対するクロス円レートの動きに倣い、2024年7月上旬につけたドル円の高値である、161円台を目指す展開となってもおかしくない。

まとめとして

トランプ大統領による日本政府への不満表明ともとれる発言をきっかけに、じわじわと円安が進んでいる。

にわかに始まった円安ドル高の背景には、日米交渉で米国が日本に突きつける要求が、いずれも「円安要因」として作用するとみられることが背景にありそうだ。

これまでは世界的なドル売り圧力が、ドル円での円売り圧力を中和してきたように思われる。しかし、中国やEUを始めとする主要国との関税交渉が進展し、米金融市場が正常化に向かい、そして、米景気失速リスクが低下することで、円売り圧力がドル円レートについても顕在化しつつあるように見受けられる。

欧州の主要通貨に対するクロス円レートの推移を見ると、既に昨年の円の安値をうかがう、ないしは、突破するような水準まで円安が進行している。

このため、仮に対主要通貨でのドルの買戻しが進むことがあれば、ドル円についても昨年のドルの高値となる161円台を意識した展開に移行していくことも十分に想定できる。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE