私たちは毎日、数えきれないほどの“音”に囲まれて生活している。それは小鳥のさえずりや話し声といった穏やかな音もある一方で、工事現場の騒音や交通音のように、耳にストレスを与えるものも少なくない。

特に加齢による聴力の変化を感じ始めた人にとって、「どの音が負担になるのか」「どこまでが安全なのか」を知ることは、日々の生活の快適さと安心感に直結する。

そこで本稿では、音の大きさを示す単位「デシベル(dB)」について解説しながら、騒音対策や耳の健康を守るための実践的な方法について考えていく。

デシベルとは?身近な音の強さを〝見える化〟する

まずは「デシベル(dB)」という単位について、基本的な仕組みと意味を理解しておきたい。デシベルは、音の強さ(音圧レベル)を数値で表すための単位で、日常にあふれる音が耳に与える影響を判断する基準になる。

■デシベルの特徴:「10dBの差」は10倍のエネルギー

デシベルは“対数スケール”で表されるため、たとえば70dBの音は60dBの音の約10倍のエネルギーを持っている。つまり、数値が10増えるごとに、音のエネルギーは10倍に増大するというイメージだ。

・30dB:ささやき声

・50dB:静かなオフィス

・70dB:掃除機

・90dB:芝刈り機

・110dB:ライブ会場

・130dB:飛行機の離陸(至近距離)

上記のデータが示すように、「少しうるさい」と感じるレベルと、「耳に痛い」と感じるレベルの間には、数値以上に大きな違いがあるのだ。

■なぜ高齢者にとって「デシベル」がより重要なのか

加齢とともに〝高音域〟から聞こえが衰えやすくなり、「テレビの音量を上げても言葉が聞き取りづらい」「周囲の雑音にかき消される」などの問題が起きやすくなる。これは、音の強さだけでなく、<聞き分けの力(聴覚処理能力)>が低下することも原因の一つ。

そのため、音のデシベルを“数値”として理解することで、「どの場面で耳が疲れているのか」「どんな音環境が聞きやすいか」といった判断がしやすくなる。

騒音を〝見える化〟するデシベルチャート

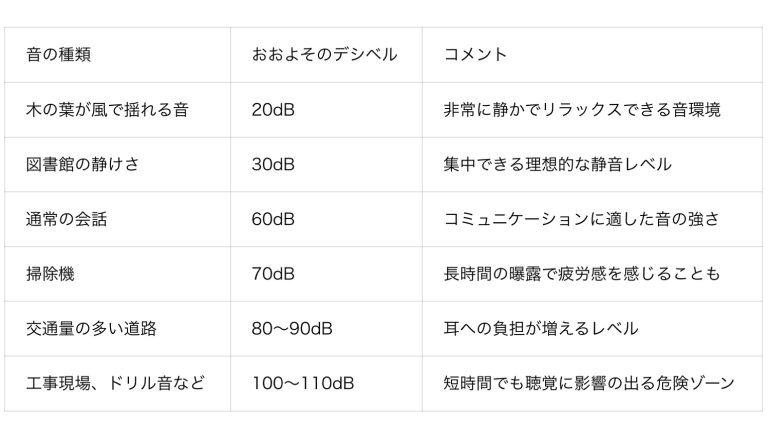

デシベル(dB)の概念を理解したら、次は具体的な音の大きさを一覧でチェックしてみたい。デシベルチャートを活用することで、「自分の生活環境が耳にどの程度の負担をかけているのか」がひと目でわかるはずだ。

■デシベル別:身近な音の例

80dBを超える環境では、長時間の滞在で聴覚細胞にダメージが蓄積するといわれている。特に高齢者やすでに聴力に不安のある人は、“音の強さ”を知ること自体が耳を守る第一歩となるはずだ。

■騒音管理と補聴器の新しい役割

現代の補聴器は、単に音を大きくするだけではない。たとえば、Cearvolのような先進的な補聴器には、過度な騒音を自動で抑制する機能が搭載されている。

<突発的な大きな音を抑える(衝撃音制御)>

突然のクラクションや食器の落下音などを自動で和らげ、驚きや不快感を低減する。

<周囲の環境に応じて音量を自動調整>

静かな室内ではやさしく、騒がしいレストランでは人の声をしっかり浮き立たせるなど、状況に応じた最適な聞こえを提供。

<聞き取りやすい音だけを強調>

ノイズと会話音を区別し、耳や脳にかかる負担を軽減。これにより、“聞き疲れ”の予防や脳の活性化にも効果が期待されている。

■なぜ騒音は年齢とともに問題になるのか?

若い頃は自然に聞き分けられた音も、加齢とともに「ただうるさい」「何を言っているのかわからない」と感じやすくなる。これは、単純な音量の問題ではなく、脳の“音の処理力”の低下によるものだ。

そのため、単なる増幅ではなく、適切に抑える技術を持つ補聴器こそ、聞こえのケアにおいて重要な選択肢となるのだ。

音を測る:デシベルメーターの使い方と選び方

「この部屋、ちょっと騒がしくない?」「テレビの音量、大きすぎないかな?」そんな経験をお持ちではないだろうか。

そこで役立つのがデシベルメーター(騒音計)だ。

デシベルメーターは周囲の音の強さを数値で測定する機器。音の種類を問わず、リアルタイムで「どのくらいの音量か?」がわかるため、家庭・職場・外出先など様々なシーンで活躍が期待できる。

最近では、スマートフォンと連携できるアプリ内蔵型や、手のひらサイズの簡易型も登場しており、誰でも気軽に使えるツールとなっている。

具体的な使用シーンとして、以下の事例が想定できる。

・自宅のテレビやラジオの音量チェック

・カフェやレストランの“話しやすさ”判定

・寝室の騒音レベル確認(睡眠環境の整備)

・孫やペットの大きな声がどの程度か測定

・音楽や電化製品の音量が耳にやさしいか判断

■「数値でわかる」からこそ、できること

耳の聞こえは人それぞれ異なっており、それゆえ「自分にとって快適な音量」が何dBかを知ることがとても重要になってくる。

例えば、「30〜50dB程度が「快適に聞き取れる会話レベル」「85dBを超えると、長時間の曝露で聴力リスクが高まる」といった数値を把握していれば、テレビの音を調整したり、騒がしい場所では補聴器のボリュームを下げたりといった判断がしやすい。

補聴器にはすでに自動で周囲の音を調整する機能が搭載されているが、それに加えてデシベルメーターを使うことで、より意識的に環境を整えられるはずだ。

必要に応じて補聴器やデシベルメーターなどのツールを活用しながら、「聞こえを守る生活習慣」を少しずつ整えていきたい。

関連情報

https://item.rakuten.co.jp/cearvol/diamond/

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE