地震や台風などのニュースをみると、自分の身近でも起きそうな危機について考えてしまう人も多いはず。有料多チャンネル放送『スカパー!』や衛星データを用いた減災・防災サービスや災害時のバックアップ回線を提供しているスカパーJSATは、全国の男女1000名を対象に、自身や社会に大きな影響を与える可能性を有する“身近な危機”に対しての意識や実感を調査する「身近な危機に関する意識2025」を実施し、その結果をまとめて発表した。不安を感じる身近な危機では、災害や食糧危機を抑えて物価高騰が1位を獲得する結果となった。

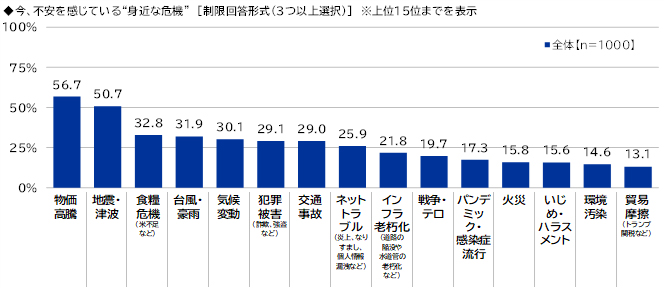

不安を感じる身近な危機の1位は「物価高騰」

回答者に“身近な危機”について質問すると、半数以上が挙げた「物価高騰」(56.7%)がトップになった。2位以下では、「地震・津波」(50.7%)、「食糧危機(米不足など)」(32.8%)、「台風・豪雨」(31.9%)、「気候変動」(30.1%)と自然災害が多く挙がった。今回の結果は、止まらない物価高で生活が脅かされていると実感している人が多いことが浮き彫りになったといえる。パンデミックに関しては、「パンデミック・感染症流行」(17.3%)が10位圏外で流行していた時期から状況が収束していることが推測できる。不安を感じている“身近な危機”について回答した人に不安な理由を質問すると、1位の物価高騰では「生活が成り立たなくなる」や「値上がりで生活が苦しい」、2位の地震・津波では「7月5日に大地震が起こるという噂がある」や「いつ起こるかわからない」、3位の食糧危機では「お米不足が心配」や「食料自給率が低い」、4位の台風・豪雨では「年々大型化している」や「台風が強力になってきている」、5位の気候変動では「異常気象が増えている」や「自然災害が起こりやすくなっている」といったコメントがあった。

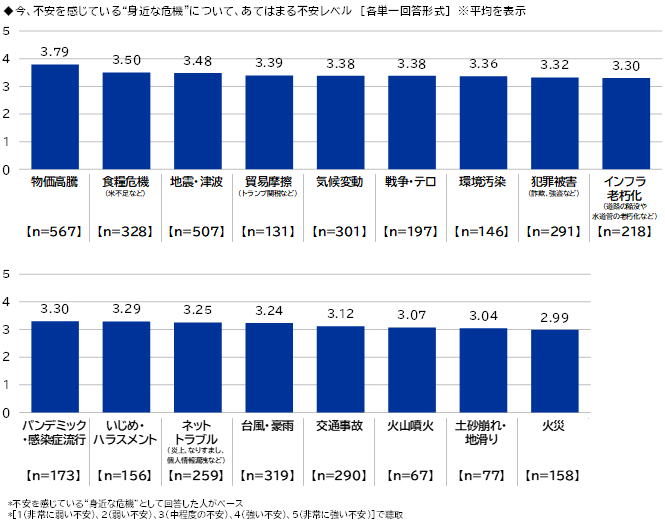

“身近な危機”の不安レベルの平均は「物価高騰」が3.79

不安を感じている“身近な危機”に対する不安レベルについては、平均は「物価高騰」が3.79でもっとも高く、「食糧危機(米不足など)」が3.50、「地震・津波」が3.48という結果だった。「物価高騰」、「食糧危機(米不足など)」、「地震・津波」は不安を感じている人の割合と不安レベルの両方が高い危機という結果が出た。「貿易摩擦(トランプ関税など)」(3.39)、「戦争・テロ」(3.38)、「環境汚染」(3.36)は、不安を感じている人の割合は比較的低いが、不安レベル自体は高い傾向がみられたという。

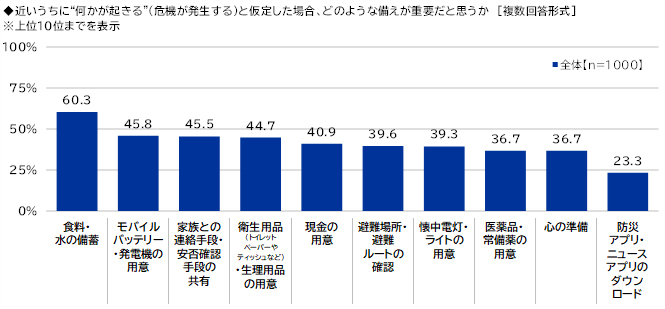

近いうちに“何かが起きる”と仮定した場合に備えるのは「食料・水の備蓄」

近いうちに“何かが起きる(危機が発生する)”と仮定した場合、どんな備えが重要か質問すると、1位は「食料・水の備蓄」(60.3%)だった。やはり生きていくために欠かせない食料や水を十分に蓄えることが不測の事態の備えとして必要と考えている人が多いようだ。次いで高かったのは、「モバイルバッテリー・発電機の用意」(45.8%)、「家族との連絡手段・安否確認手段の共有」(45.5%)、「衛生用品(トイレットペーパーやティッシュなど)・生理用品の用意」(44.7%)、「現金の用意」(40.9%)などだった。世代別では、多くの項目で50代と60代が全体と比較して高くなる傾向があったが、10代は「防災アプリ・ニュースアプリのダウンロード」が33.7%とほかの世代よりも特に高かった。

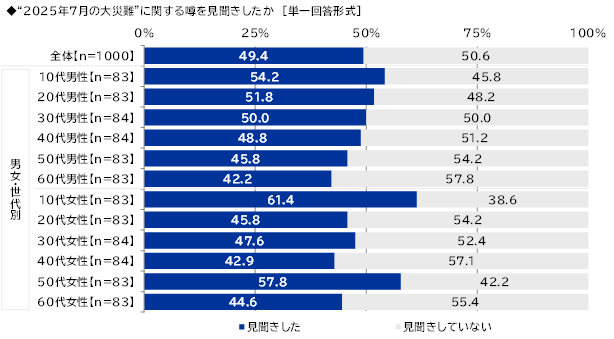

約半数が“2025年7月の大災難”の噂を知っていた

“2025年7月に日本で大災難が起こる”という噂については、日本人漫画家の作品がネタ元とされており科学的根拠はない。そこで“2025年7月の大災難”に関する噂について質問をすると、約半数の49.4%が「見聞きした」と回答した。男女・世代別では、噂を見聞きした人の割合は、男性では若年層ほど高くなる傾向があり、10代男性(54.2%)と20代男性(51.8%)では半数を超えていたという。女性は10代女性(61.4%)がもっとも高く、50代女性(57.8%)がそれに続いた。

ちなみに“2025年7月の大災難”に関する噂を見聞きしたと回答した494名に、その噂を何で知ったか質問すると、『YouTube』(27.7%)がもっとも高く、主な経路としては「テレビ」(25.7%)、「ネットニュース」(24.1%)、「家族・知人の話」(21.5%)、「X(旧Twitter)」(20.4%)が挙がった。男女・世代別では、30代男性は『X(旧Twitter)』(40.5%)、40代男性と60代男性と50代女性は「テレビ」(順に43.9%、42.9%、37.5%)、10代女性は『TikTok』(45.1%)、20代女性は『YouTube』と『X(旧Twitter)』(いずれも28.9%)、40代女性は「ネットニュース」(33.3%)、60代女性は「家族・知人の話」(37.8%)が1位で、情報源は男女別と世代別で大きく異なっていた。これは日常利用している媒体の特色が浮き彫りになった形だろう。特に10代女性は『X(旧Twitter)』(39.2%)と『TikTok』(45.1%)が全体と比較して10ポイント以上高く、SNSが噂の主な情報源になっているようだ。

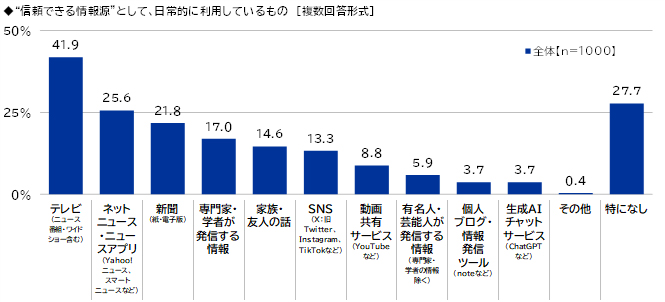

“信頼できる情報源”は全世代で「テレビ」が1位だが世代間ギャップあり

日常的に利用している“信頼できる情報源”については、「テレビ(ニュース番組・ワイドショー含む)」(41.9%)がもっとも高く、「ネットニュース・ニュースアプリ(Yahoo!ニュース、スマートニュースなど)」(25.6%)、「新聞(紙・電子版)」(21.8%)、「専門家・学者が発信する情報」(17.0%)、「家族・友人の話」(14.6%)が挙がった。世代別では、全世代で「テレビ」が1位で、まだまだテレビが信頼できる情報源になっているようだ。ただ「テレビ」と回答した人の割合は、60代では71.7%と突出して高いのに対して、20代では24.7%と低く、60代と20代には47.0ポイントの差があり、テレビの信頼度に関する世代間でのギャップも浮き彫りになった。

世の中の情報の真偽を判断する方法については、「ネット検索で複数の情報を確認する」(36.9%)がもっとも高く、「自分が信頼しているメディアで確認する」(31.5%)、「自分の直感で判断する」(26.0%)、「家族や友人・知人に確認する」(24.3%)、「地方自治体や専門機関に確認する」(17.1%)が続いた。「確認しない・そのまま信じる」も20.3%で、見聞きした噂をそのまま鵜呑みする人が約2割も存在していることもわかった。世代別では、「SNS上の意見を確認する」は若年層で高くなる傾向で、10代は18.1%、20代は18.7%で全体と比較して5ポイント以上高かった。20代では「確認しない・そのまま信じる」が30.7%で、ほかの世代と比較しても特に高くなっていたという。

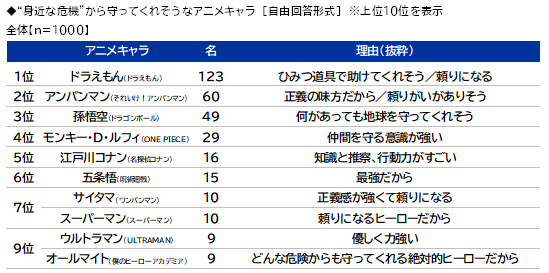

“身近な危機”から守ってくれそうなアニメキャラは?

日常に潜む“身近な危機”から守ってくれそうなアニメキャラについては、1位「ドラえもん(ドラえもん)」(123名)、2位「アンパンマン(それいけ!アンパンマン)」(60名)、3位「孫悟空(ドラゴンボール)」(49名)、4位「モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE)」(29名)、5位「江戸川コナン(名探偵コナン)」(16名)というランキングになった。1位のドラえもんは「ひみつ道具で助けてくれそう」や「頼りになる」、2位のアンパンマンでは「正義の味方だから」や「頼りがいがありそう」、3位の孫悟空では「何があっても地球を守ってくれそう」などのコメントがあった。

突然襲ってくる災害よりもじわじわと進んでいく物価高騰を”身近な危機”と捉えている人の多さが浮き彫りになる結果となった。一方で信頼できる情報収集に関しては、「自分の直感で判断する」や「確認しない・そのまま信じる」と回答した人もいるので、そのあたりの情報リテラシーは改善の余地はありそうだ。

「身近な危機に関する調査2025」概要

調査対象:ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする15歳から69歳の男女

調査期間:2025年6月10日~2025年6月11日の2日間

調査地域:日本全国

調査方法:インターネット調査

有効回答数:1000サンプル(内訳:男性500サンプル/女性500サンプル(各世代で概ね均等になるように抽出))

実施機関:ネットエイジア

出典:『スカパーJSAT調べ』

構成/KUMU

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE