■連載/阿部純子のトレンド探検隊

トラストバンクが運営する「ふるさとチョイス」は、2012年に開設され、現在、日本の約9割の自治体と契約、掲載自治体数、返礼品掲載数NO.1のふるさと納税総合サイトとなっている。

2013年には自治体がプロジェクトへの賛同や寄付を集めるクラウドファンディング型「ふるさとチョイス GCF(ガバメントクラウドファンディング)」を立ち上げ、2014年には災害支援、災害時の資金調達を目的とした「ふるさとチョイス 災害支援」を開設。ふるさとチョイスはこの3本のサービスを提供している。

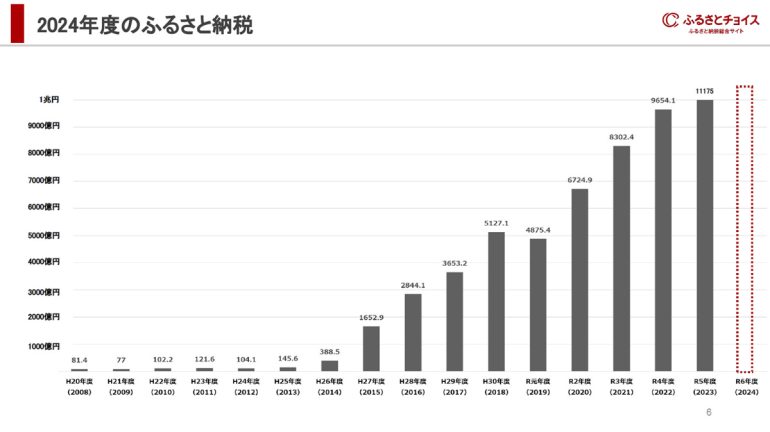

いまや1兆円を超えるふるさと納税の最新動向について、2024年度の総括を含めた直近トレンドを解説する発表会が行われた。

2024年度のふるさと納税は「社会貢献」「節約・実用性志向」が顕著に

例年7月末から8月初頭にかけて総務省より昨年度のふるさと納税の全国の寄付受入総額が発表されるが、2024年度は同社の見込みでは、昨年度を上回る1兆3000億円前後と試算。ふるさと納税は、住民税の課税対象者の約1000万人が利用し、住民税を納めている日本人の6人に1人が利用するまで拡大している。

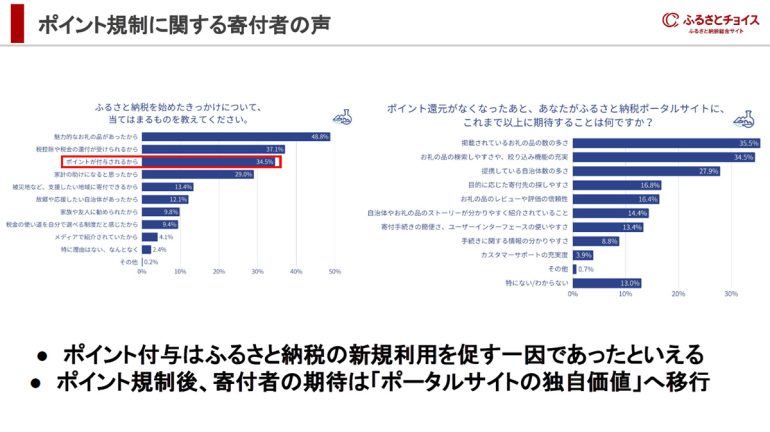

「背景には、物価高を理由とした節約志向が大きく影響していると思われます。弊社が実施したふるさと納税に関する調査では、ふるさと納税を始めたきっかけは、魅力的な返礼品がある、税控除、税金の還付という理由も多いのですが、ふるさと納税を2025年から始めた方では、1位がポイントの付与、2位は家計の助けになるという理由でした。2024年に関しても同じような結果が出ており、直近では、節約志向が顕著になってきている傾向があります。

年々寄付者が増加しているふるさと納税ですが、今年10月1日よりポイント付与が廃止されます。ポイント付与廃止によってどう影響が出るか懸念していますが、年間の実質負担が2000円でお礼の品がもらえる、あるいは税控除が受けられるということ自体インセンティブと感じている寄付者も多く、今後も緩やかに増えていくのではないかと考えています」(以下「」内、株式会社トラストバンクコーポレートコミュニケーション部 部長 永田理絵氏)

2024年度のふるさと納税を表すキーワードは、「共感に基づく社会貢献、参画手段」、「高級・特別志向」+「節約・実用性志向」。

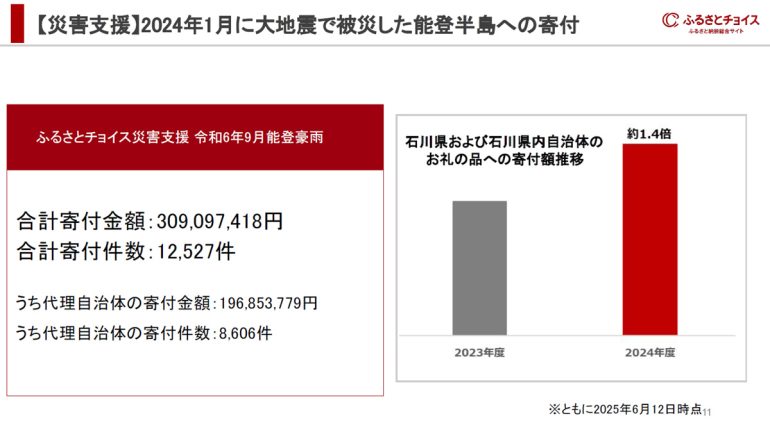

2024年は、1月に発生した能登半島地震、9月に発生した能登半島豪雨と災害が続いた。寄付金受入金額の発表は4月~翌年3月なので、1月に発生した地震は含まれないが、豪雨災害の際は、「ふるさとチョイスの災害支援」を通じ3億円以上の寄付が集まった。

「昨年は南海トラフ地震臨時情報もあり、1年通して本当に災害への意識が高まったと考えています。寄付金だけでなく、返礼品を受け取る通常のふるさと納税に関しても、石川県の自治体の寄付額は、2023年度と比較して2024年度は1.4倍に増えています。

ふるさと納税は地域や人を応援するものといった制度本来の趣旨に沿った認識が広まりつつあり、特に災害支援で顕在化していると考えられ、社会課題解決に自ら参画したいという主体性が高まっています。

『困っている地域へ直接寄付を届けたい』というニーズにも、自治体が寄付の窓口を立ち上げているので、直接自治体に届くという透明性も評価されていると考えています」

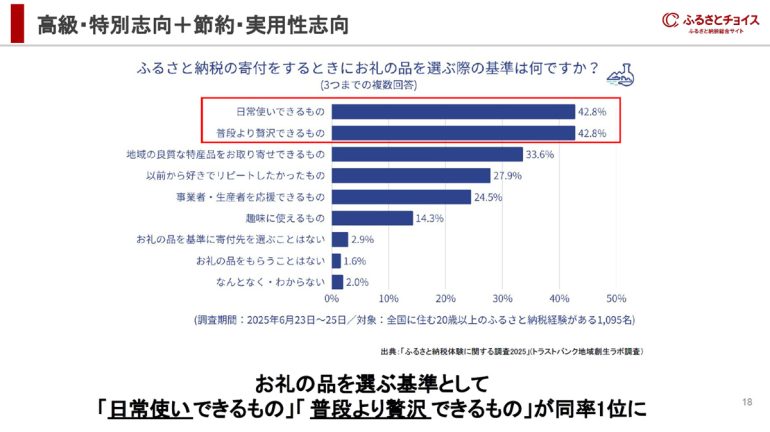

ふるさと納税の返礼品といえば、地域でしか手に入らない「普段より贅沢できるもの」「高級品」という印象が強いが、同社の最新の調査では、返礼品を選ぶ基準として「普段より贅沢できるもの」「日常使いできるもの」が同率の1位となった。

2023年度の調査と比較すると、ふるさと納税を節約や普段使いとして活用するという人は、13.9ポイント増加している。

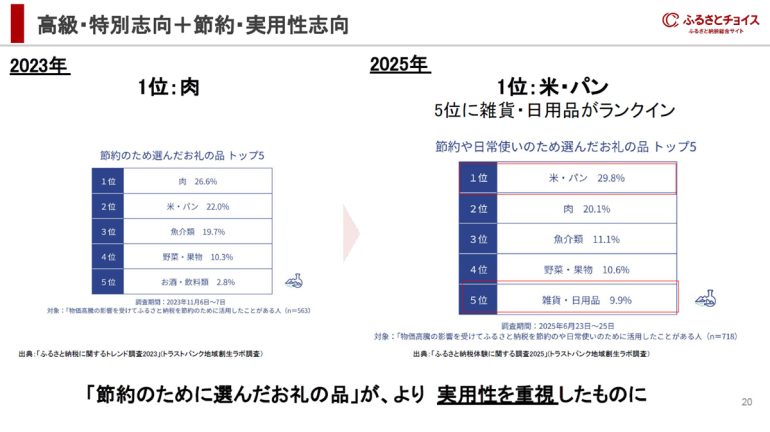

「2023年のお礼の品の1位は肉でしたが、2025年は米・パンが1位になりました。米不足、米の価格の高騰がふるさと納税にも顕著に表れており、2023年度と2024年度の米の寄付額を比較すると約1.4倍に増えています。

米を安定的に手に入れたいという寄付者の意識が反映されて、米の定期便の寄付額についても同期間で1.4倍に増えています。また、ふるさと納税の米は、量販店などでは手に入らないような地域のブランド米が数多くあり、ふるさと納税しか手に入らないという点もポイントになっているようです。

その他にも、オリーブオイル、野菜といったずっと値上げが続いている品に対する寄付も増加をしています。5位には、トイレットペーパーやティッシュを含む雑貨、日常品が入っており、節約のために選んだお礼の品が、より実用性のあるものが選ばれていることがわかります」

2025年上半期の傾向としては、物価高、災害リスクに対する警戒感の高まりというのを背景に、備えながら日常的に使えるという長期保存食のニーズというのが拡大をしている。

いつでも食卓ですぐに使える、フリーズドライ食品、冷蔵不要、調理不要といったものが実用性の高さで人気を集めている。

“ポストポイント競争時代”おけるふるさと納税のあり方

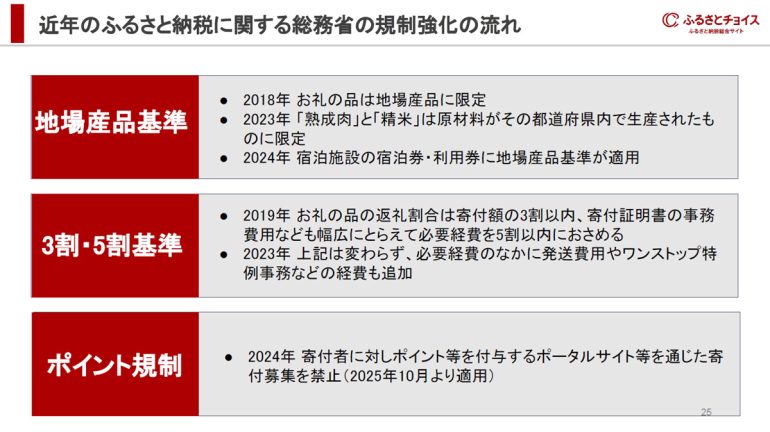

近年のふるさと納税における、総務省の規制強化の流れとして、その土地のものでないと返礼品として提供できない「地場産品基準」、返礼品の調達にかかる費用が3割・5割以内という「3割・5割基準」、寄付者に対してポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄付の募集を禁止する「ポイント規制」がある。

「今年の10月から適用されるポイント規制は、制度が一定普及した中でポイントの競争が加熱して、本来の制度目的に反しているといった判断が背景にあったとみられます。

規制を受けて今後は、寄付者のポータルサイト選びにおいてポイント還元以外の別軸が重要になっていくと思われます。

そもそも、ふるさと納税の目的は都市部と地域の税収格差の是正で、ふるさとに限らず、任意で地方公共団体へ寄付ができるという制度です。

総務省による3つの意義として、『寄付者が寄付先を選択できる制度で、寄付金の使われ方を考えるきっかけになる』『ふるさとだけでなく縁がある地域に寄付という形で力になれる』『自治体が国民にアピールすることで、日本の地域のあり方を改めて考えるきっかけになる』としています。

弊社としては、ポイント付与自体は新たにふるさと納税を始めるきっかけになり、新規利用を促す一因になったと思っています。しかし、10月以降は、お礼の品の数の多さやサイトの使いやすさやなど、ポータルサイトごとの特徴で選ばれていくと考えられます。

10月以降はポイント規制を受けた“ポストポイント競争時代”に入りますが、地場産品基準、3割・5割基準といった規制もある中で、ふるさと納税制度趣旨を改めて考えるきっかけとなり、ポータルサイトだけでなく、中間事業者、自治体、地域の事業者、生産者・職人などを含め、ふるさと納税を使って何ができるのかという新たな価値創造が生まれていくと考えています」

今後のふるさと納税の兆しとして、同社は「基幹産業支援」「子ども・教育といった未来への投資」「応援・共感で選ばれる時代」を挙げた。

ふるさと納税で地域の基幹産業を支える活用が広がっており、同社の2025年の調査では、「ふるさと納税の寄付金を使って解決を期待するテーマ」として、農林業・水産・商工が1位になった。クラウドファンディング型「ふるさとチョイス GCF」でも、地域の産業や生産者を守るプロジェクトが増加、地域経済を支える基幹産業への支援意識が高まっている。

ふるさと納税を通じた「未来への投資」として、子どもや教育を対象とした寄付が拡大。2024年度のふるさとチョイスにおける「寄付金の使い道」カテゴリーでは、2位に子ども・青少年、3位に文化・教育・生涯学習がランクイン。

ふるさとチョイス GCFでも、教育関連のプロジェクトに注目が集まっており、2023年度と2024年度の比較で、子ども・教育関連の寄付額は約1.5倍増加するなど、寄付額、プロジェクト数ともに増加傾向にある。

また、ふるさと納税の経験者対象に行った同社の調査では、約6割が返礼品を選ぶ際に事業者、生産者、職人の想いやストーリーに共感して応援したくなると回答し、こうした気持ちが寄付行動を後押ししていると判明した。

【AJの読み】10月以降のポイント規制でふるさと納税ポータルサイトはどう変化するか?

ポイント付与が禁止となる10月以降は、寄付者のポータルサイトへの認識が大きく変化する節目になる。ふるさとチョイスでは、ポータルサイトの枠を超えた、地域の価値を共に作る「地域価値共創プラットフォーム」を目指す。

パートナー企業が独自のふるさと納税サイトを構築するOEM連携の推進、地域と密着した新たな返礼品の開発、ふるさと納税の知ってもらうためのリアルな接点を創る大規模イベント、プロスポーツ、アイドル等と連携した応援する力を、ふるさと納税を通じて形にする取り組みといった施策を打ち出す。

そのひとつが、今夏よりスタートする日本全国の教育機関やスポーツ教育の現場が抱える地域課題の解決を目指した「エール&レスポンス プロジェクト」。

官民連携で子ども・若者の学びや挑戦を応援するプロジェクトで、8月より第1弾として、母校応援のための新たなサイト改修し、応援したい学校へ簡単に寄付できる仕組みを整備。「母校を応援」するための返礼品なし寄付機能を追加し、生まれ育った学校や、応援したい部活動、プロチームに寄付できる機能を拡充する。

取材・文/阿部純子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE