新学期のバタバタが一段落して生活が落ち着いてきたと思った矢先、突然子どもが「学校行きたくない」と言い出した。もしかすると、このまま不登校になってしまうのでは?と、戸惑いや不安を感じてしまう保護者が多いかもしれない。

DeltaXが運営する塾選びサービス『塾選』は、実際に子どもが学校に行きたがらないという問題に直面した中学生・高校生の保護者100名にアンケート調査を実施。「不登校の前兆に保護者のとる対応」について調査したので概要をお伝えしよう。

親は不登校の前兆にどのようにして気づくのか?不登校の前兆で多く見られる心や体調の変化

子どもの「学校行きたくない」というサインは、突然現れるわけではない。多くの場合、身体的、心理的、行動面で小さな変化が見られるのだ。これらの不登校の前兆を早期に察知し、適切な対応をとることが、深刻化を防ぐ鍵となる。

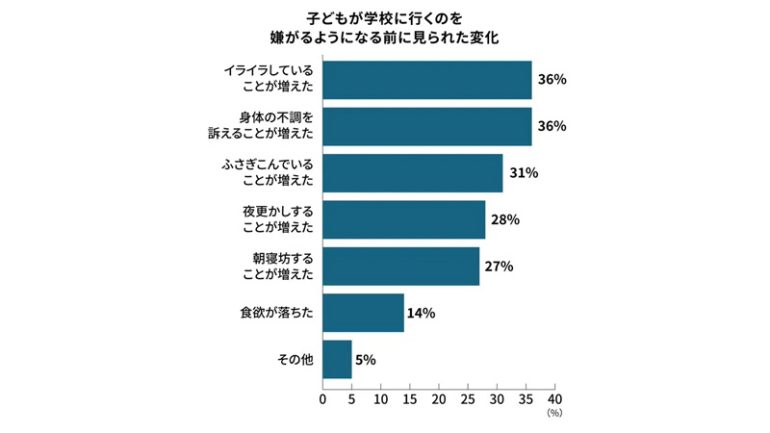

不登校の前兆として保護者が最も多く感じたのは、「イライラしていることが増えた」(36%)と「身体の不調を訴えることが増えた」(36%)という結果であった。

また、「ふさぎこんでいることが増えた」(31%)、「夜更かしすることが増えた」(28%)、「朝寝坊することが増えた」(27%)も3割前後の保護者が子どもの変化を察知していることも判明。

これらの結果から、子どもの変化は心の状態だけでなく、生活リズムの乱れや身体的な不調として現れることが多いとわかる。

「学校行きたくない」のかも?と思った具体的なきっかけと違和感

保護者が子どもの「学校に行きたくない」というサインに気づくきっかけは様々だが、今回の調査で、多くの保護者が子どもの“身体”や“行動”に違和感を覚えていることがわかった。

(1) 身体の不調を訴える

「お腹が痛い」「頭が痛い」といった身体の不調は、子どもが学校に行きたくないと感じているサインとして非常に多く見られた。特に、休日には元気なのに、学校のある日だけ体調を崩すような場合は、心因性の可能性も考えられる。

・「ある朝、『お腹が痛いから学校を休みたい』と言い出し、その後も同じような理由で何度も休むようになりました。最初は体調不良かと思いましたが、休日は元気に過ごしていたため、学校に行くこと自体を嫌がっていると気付きました」(中学生保護者)

・「朝起きると不調を訴えることが増えてきて『休む?』と聞くと以前までは『大丈夫そう』と言ってくれたのに『休みたい』というようになったから」(中学生保護者)

(2) 朝起きられない、起きてこなくなる

朝になってもなかなか起きられない、布団から出ようとしないといった変化も、中学生・高校生の子どもが登校への抵抗を示す重要なサインだ。ある朝突然始まるという声も多く見られた。

・「なかなか朝も起きられず、起きてもなかなか用意しようとしない。何回も起こしてようやく起きてもボーッとしていることが多い」(中学生保護者)

・「朝起きてもだるそうにしていて、一向に布団から出る気配もなく、学校に行くことを嫌がっているんだなと感じました」(高校生保護者)

(3) 精神的な背景による行動の変化

イライラしたり、ふさぎ込んだりする姿、あるいは学校での出来事を話さなくなるなどの心理的な変化も、保護者が違和感を抱く大きなきっかけとなる。学校での人間関係や学習面でのストレスが、子どもの心に大きな負担となっている場合も。

・「何となく普段と違った様子で、些細なことで急に怒ったり、ものの扱いが粗雑だったりして変だなと感じたからです」(中学生保護者)

・「学校での出来事を話してくれなくなったときです。それまではこんなことがあったとか、友達との会話などをちょこちょこと話してくれたのですが、自分から話題にすることがなくなりました」(高校生保護者)

(4) 登校を渋る行動

実際に登校を嫌がる言動や、準備に時間がかかるなど、学校に行くこと自体への抵抗が見られるケースも。

・「朝、準備はするものの、行く時間になると泣くようになった」(中学生保護者)

・「登校を渋るようになったこと。また登校時は親が家にいるため、とりあえず登校するものの、早退して帰ってくることが増えたこと」(高校生保護者)

(5) 友人関係や学校環境での悩み

具体的な友人関係のトラブルや、クラスの雰囲気、先生との相性など、学校内の人間関係や環境が不登校の引き金となることも多くある。

・「ある朝、いつもより30分早く目が覚めたら、息子がリビングで固まったように座っていて、『今日は学校に行きたくない』と涙を浮かべながら言いました。前日まで普通に登校していたので驚きましたが、よく話を聞くと、クラスでグループワークのメンバーから無視されることが続き、教室に入るのがつらくなっていたようです」(中学生保護者)

・「クラス替えの時、希望通りのクラスメイトにならなかったことと、担任の先生と合わないと言い始めてから」(中学生保護者)

(6) 学業面でのストレスや授業への抵抗

勉強についていけない、苦手な授業があるなど、学業に関するストレスが原因で学校に行きたがらなくなるケースも見られた。

「勉強についていけなくなったこと。まわりから直接的ではないがバカにされ、クラスに馴染めてないようである」(中学生保護者)

「プールの授業が嫌だそうです。肌の露出を気にする年頃なので、その授業がある時には行きたくないと言います。それとは別にイライラしてカバンに教科書を詰める段階から嫌がることもあります」(中学生保護者)

「学校行きたくない」に直面した親の8割がとる対応とは

子どもが「学校に行きたくない」と訴えたとき、保護者はどうすれば良いのだろうか。ここでは、実際に不登校の前兆に直面した中学生・高校生の保護者が、どのように対応し、乗り越えてきたのか、その実態と具体的な方法を見ていこう。

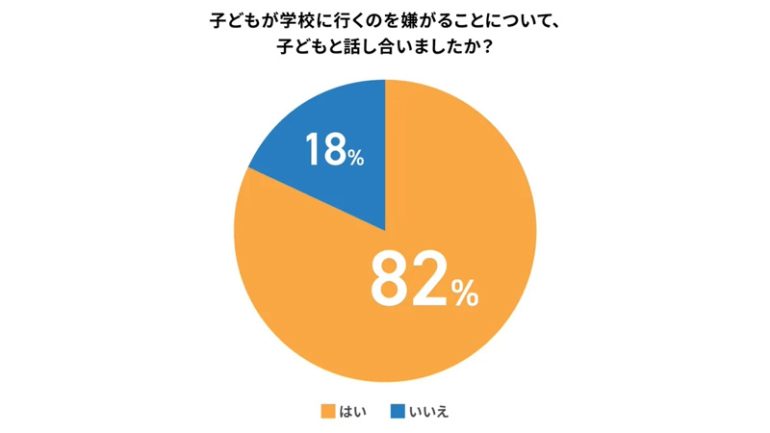

対応(1):子どもと話し合いをした保護者は82%

子どもが学校に行きたがらない状況に直面した際、82%の保護者が子どもと直接話し合いをしていることが分かった。これは、多くの保護者が、子どもの気持ちに寄り添い、コミュニケーションを通じて問題の解決を図ろうとしている姿勢が見て取れる。

では、実際に保護者の人たちは、どのような内容について子どもと話し合っているのだろうか。学校に行きたがらない子どもと保護者のあいだで行われた具体的な話し合いの内容や状況を紹介しよう。

■「なぜ行きたくないのか」理由を丁寧に聞く

子どもが学校に行きたくないと感じる背景には、様々な理由が隠されている。保護者の多くは、まずその根本的な原因を理解しようと、時間をかけて子どもの話に耳を傾けていた。

・「『何がつらいの?』『どうしたら楽になるかな?』と優しく声をかけ、『味方だよ』と伝え続けたら、授業や友達関係の悩みを話してくれるようになりました」(中学生保護者)

・「なぜ学校に行きたくないのかを本人の口から直接聞いてみて、いじめられていることがわかった」(高校生保護者)

■子どもの気持ちに共感し、安心できる環境を作る

子どもが学校に行きたくないと打ち明けたとき、責めるのではなく、その気持ちを受け止め、共感することが大切だ。保護者が味方であるというメッセージを伝えることで、子どもが安心して本音を話せるように工夫していた。

・「まずは無理に聞き出さず、学校に行きたくない理由をゆっくり話してもらうようにしました。本人は授業が難しく感じていることや、友人関係で疲れていると話してくれました。焦らなくていいこと、自分のペースで考えて行動していいことを伝えました。必要なら学校や外部の相談先にも一緒に相談しようと話しました」(高校生保護者)

「子どもと話し合った際には、学校で嫌なことがあったのか、友達や先生との関係で悩んでいることがあるのかを、時間をかけて丁寧に聞きました。また、『学校は必ずしも毎日行かなくてはいけない場所ではない』と伝え、本人がプレッシャーを感じないように配慮しました。子どもが少しずつ気持ちを言葉にできるよう、否定せずに共感しながら聞くよう努め、どうすれば安心して過ごせるのかを一緒に考えました」(高校生保護者)

■具体的な問題への対応を検討する

話し合いの中で見えてきた具体的な課題に対して、保護者と子どもが一緒に解決策を模索する姿勢も多く見られた。学校への相談、生活習慣の改善、あるいは将来の選択肢の検討など、状況に応じた柔軟な対応がされている。

・「なんで行きたくないのかを話し合い、部活の先輩との関係で悩んでいると聞いたので部活は無理にしなくてもいいと伝えました」(中学生保護者)

・「どのように過ごせば気持ちが楽になるのか話し合いました。一旦勉強のことは忘れて、もっとゆとりをもって学べる学校に転入しようかということになりました」(高校生保護者)

■今後を見据えて休むことの許容

すぐに解決策が見つからなくても、これからのことを考えた上で、時には休むことを許容し、子どもの心理的な負担を軽減しようと努める保護者もいた。

・「学校行ったら案外楽しいかもよ、とか他の友達とも話せるよ等は言ったのですが、都合の良い時だけ他の友達のところに行くと思われるのも嫌、それでゆくゆく避けられるかもしれないと言うので、無理して行かせるよりは1日心を休ませる方が良いと思い、無理には行かせなかったです」(高校生保護者)

・「テスト期間真っ最中だったので、テストは絶対受けてほしいということ。中一だったので、成績が悪くなり後悔することになるから、テストだけは頑張って受けなさいと言った。ただ、本人が参加したくない学級活動などの時間は参加しなくてよいということで本人も納得した。学校でも対処してもらおうと家庭で確認した」(中学生保護者)

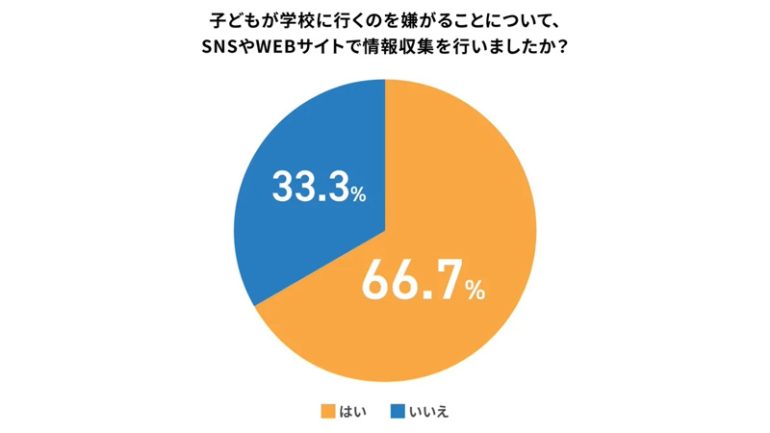

対応(2):インターネットで情報収集した保護者は66.7%

子どもが学校に行きたがらない状況に直面した保護者のうち、インターネットで情報収集をしている割合は66.7%であった。多くの保護者が、対応策を探すためにWEBサイトやSNSを活用していた。

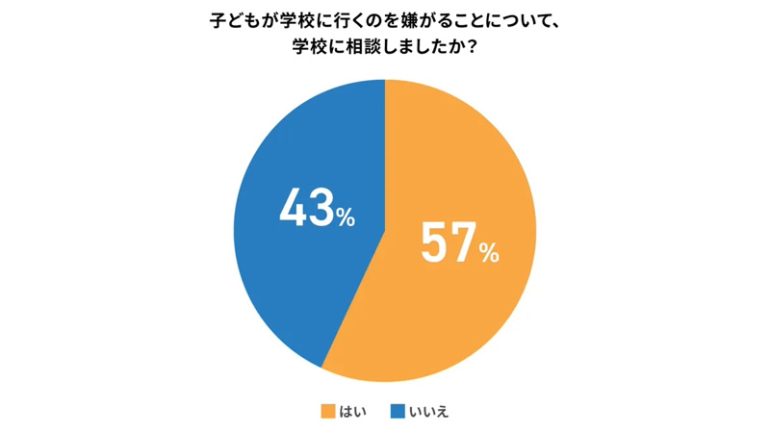

対応(3):学校に相談した保護者は57.0%

子どもが「学校に行きたくない」と訴える問題に対し、保護者の57.0%が「学校に相談した経験がある」と回答。半数以上の保護者が、学校を問題解決のための重要な窓口と考えていることがうかがえる。

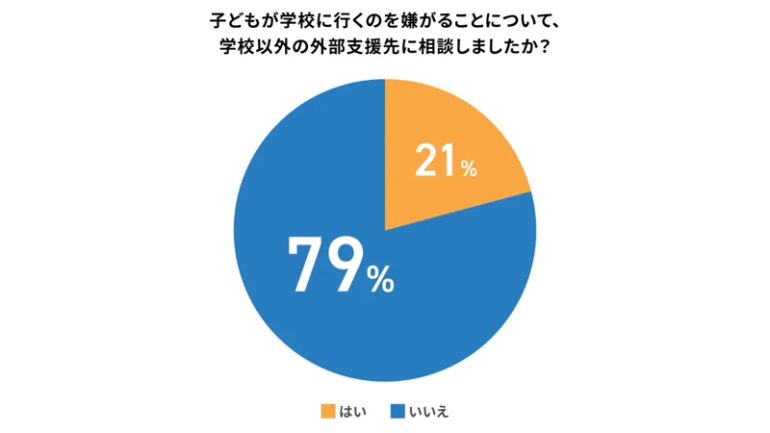

対応(4):学校以外の外部支援先に相談した保護者は21.0%

学校以外にも、子どもが学校に行きたがらない問題について外部支援先に相談した保護者は21.0%にとどまった。多くの保護者が、学校を主要な相談先と考えている一方で、外部機関の利用はまだ少数派であることが分かる。

学校へ『行けるようになった子』と『休みが続いた子』の違いとは?

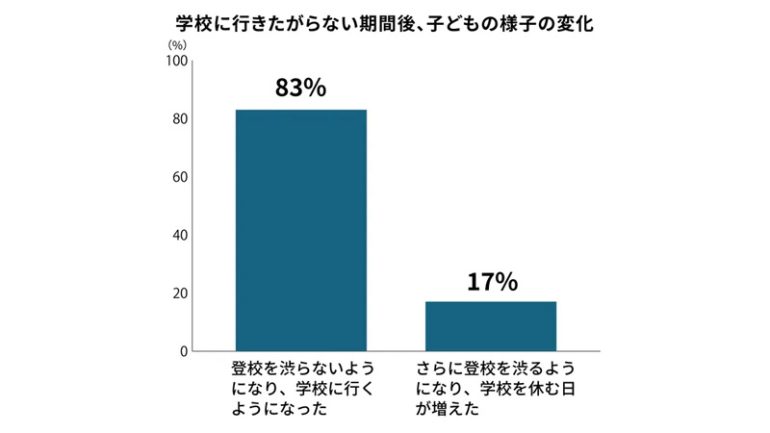

調査では、8割近くの子どもが「学校に行き渋らなくなり、学校へ行くようになった」という良い変化が見られる一方で、学校を休む日が増えてしまう子どもも少なくないことが明らかに。初期の対応が、その後の子どもの状況を大きく左右する可能性がありそうだ。

子どもが学校に行くようになった、あるいはさらに学校を休む日が増えるといった変化には、様々な要因が関係している。次から子どもの変化の理由を具体的に見ていく。

●学校へ行けるようになったケース

子どもが登校を渋らずに学校へ行けるようになったケースでは、保護者の受容的な態度や、学校・友人からのサポートが大きな影響を与えていたことが分かった。子ども自身が、状況を乗り越えるための気づきを得ることもある。

■保護者の受容と共感が子どもの安心感につながった

アンケートでは、無理に登校を強要せず、子どもの気持ちに寄り添い、安心感を与えることが、子どもが再び学校に向かうきっかけとなるという意見が多く見られた。

・「あんまり無理に言わないようにしていたことが一番影響が大きいと思う」(中学生保護者)

・「無理に登校を強制せず、子どもの気持ちに寄り添って話を聞いたことだと思います。最初は戸惑っていましたが、私達が真剣に耳を傾け、辛いなら休んでもいいと伝えたことで安心できたようです」(中学生保護者)

■学校や友人からのサポートが問題解決に繋がった

学校の先生や友人からの理解と協力が得られたことで、子どもの抱えていた問題が解消され、登校への抵抗が薄れたケースも多く見られる。

・「子どもが渋らず学校に行くようになったのは、無理に登校を強要せず、気持ちを尊重して寄り添ったことで安心感を持てたからだと思います。また、担任の先生と連携し、子どもが安心して過ごせる環境づくりをしてもらったことで、学校への不安が軽減されました。少しずつ教室以外の場所から登校を再開し、自信をつけたことで自然と登校できるようになりました。家庭でもポジティブな声かけを意識し、小さな成長を一緒に喜ぶようにしました」。(高校生保護者)

・「学校で娘と仲良くしてくれる友達が数人できたようで、そこからいじめも徐々になくなり自発的に学校に行くようになった」。(高校生保護者)

■子ども自身の気づきや環境の変化が影響した

子ども自身が状況を客観視したり、将来を考えたりすることで、自ら学校に行こうと努力するようになるケースや、クラス替えなど環境の変化が好転のきっかけになることもあるようだ。

・「1回休んでしまうと不登校になってしまうのを自分で自覚してくれて学校に行くようになった」(中学生保護者)

・「将来やりたいことがみつかり、休みたいけど単位を落としたくないと言う理由で頑張っていくようになりました」(高校生保護者)

●学校を休むことが続いたケース

一方で、子どもの「行きたくない」という気持ちが解消されず、長期化するケースも報告されている。

■原因が解消されず、状況が悪化した

根本的な問題が解決されないまま、子どもの不安感やストレスが蓄積されてしまうと、学校を休むことが常態化し、不登校となることがある。

・「本人は語りたがらないが、学校に行きたくない原因が解消されていないので、学校に行く気がどんどんと失せているようだった」(中学生保護者)

・「結果的にいじめがあったと後から知りました。内容が非常にデリケート(女子生徒だけではなく男子生徒からも)だったので、親にも学校の先生にも言えなかったためです」(高校生保護者)

■保護者の言葉がプレッシャーになった

よかれと思ってかけた保護者の言葉が、子どもにとってはプレッシャーとなり、かえって状況を悪化させてしまうケースも見られた。

・「本人の不安感が強く、精神的に負担が大きかったことが原因だったようです。こちらの励ましもプレッシャーに感じてしまい、逆効果になっていた時期がありました」(中学生保護者)

・「自分の行動を見つめ直すことを両親から要求されたことで、自分は悪くないことをこれまで以上に主張するようになり、かえって自分本位の態度になった」(高校生保護者)

まとめ:学校行きたくないサイン、親は「寄り添うこと」が大切

子どもの「学校に行きたくない」という言葉や行動に、保護者は戸惑いや不安を感じていることと思う。

子どもからのサインに気づいた多くの保護者がインターネットで情報を集め、学校や外部機関に相談し、何よりも子どもとの対話を試みるなど、状況を変えるべく行動していることがわかった。

保護者の受容的な態度が子どもを再登校へ向かわせることになっている一方、保護者の言葉がプレッシャーになったりすることで、不登校が常態化するケースもあるため、焦らずに、子どもの心に寄り添った対応が重要といえそうだ。

調査概要

調査対象:中学生または高校生の子どもを持つ保護者(有効回答数100名)

調査時期:2025年5月

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットを使用した任意回答

調査レポート名:「中高生の不登校」についての調査

※塾選調べ:「中高生の不登校」についての調査

構成/Ara

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE