OTOTEN2025は、日本オーディオ協会が主催する“音”の魅力を体感できるイベントである。2025年6月21日および22日の2日間にわたり、東京国際フォーラムにて開催され、最新オーディオ機器の試聴や専門家による講演、音楽に関する多彩な展示やトークセッションが行われた。

プロが選ぶ究極のモニターGENELEC「8381A」の真価

フィンランド発のスピーカーブランド、ジェネレック。その最新フラッグシップモデル「8381A」が、OTOTENの試聴会にて披露された。会場に集まった約30名のリスナーが体感したのは、音楽制作者の意図をありのままに再現する、まさに「プロのためのリファレンス」の真髄であった。

スピーカーの中心にはミッドレンジとコンプレッションドライバーを使ったツイーターの同軸ユニット、その周囲に配置された4基の5インチミッドレンジ、さらに前面と両側に38cmウーハーを備えた特異な構造。これにより、全帯域での一貫した時間的・空間的再現性が実現されるという。ウーハーのクロスオーバー周波数はGLM(ジェネレック・ラウドスピーカー・マネージャー)によって自動キャリブレーションされる。また、GLMは部屋の反射特性を測定、スピーカーの全帯域にわたってフラットな周波数特性に近づけるイコライジングがおこなわれる。

本機はアクティブスピーカーで、専用の外部アンプがトップエンクロージャーとボトムエンクロージャーを独立して制御。総合出力は5926W、ツイーターとウーハーの再生周波数帯域に合わせて設計されたパワーアンプは、ジャンルを問わずスタジオユースからハイエンドなホームオーディオ環境まで対応する。

試聴会では、ノルウェーのジャズボーカリスト、セリア・ネルゴールの臨場感溢れる録音や、ドイツのピアノトリオによるゴルトベルク変奏曲の一部、そして99歳を迎えた現役作曲家クルタークの作品まで、多彩な音源が再生された。いずれも驚くべき解像度と音場感で、楽器の位置関係やホールの空気感まで克明に描き出された。

講師のAV評論家 山之内正氏は「演奏家の耳、録音エンジニアの耳、マスタリングの耳、そのすべてが納得できる音が出ていた」と評してジェネレックが長年築いてきた設計哲学と精緻な音作りへの信頼を強調した。録音現場だけでなく、劇場、カフェ、個人宅に至るまで、ジェネレックの存在感が拡大しているのも頷ける。

GENELEC「8381A」は、単なる高性能スピーカーにとどまらず、「音楽制作の現場で聴こえていたそのままの音を、空間を超えて届ける」存在である。そのルームアコースティックを含めて調整された音楽の再現力は、今後のモニタースピーカーの在り方を大きく変えていくに違いない。

音楽の“手ざわり”を伝える、井筒香奈江レコード試聴会リポート

6月21日、テクニクスブースにてメモリーテックコラボによる特別試聴会が開催された。主役は、シンガー・井筒香奈江さんの新作アナログ盤「井筒香奈江/窓の向こうに & Another Answer」のレコードプレスに関わった職人たちが一堂に会し、その制作舞台裏が語られる貴重な機会となった。

イベントの冒頭では、使用機材の紹介が行われた。再生には、ダイレクトドライブターンテーブルシステム「SL-1000R」にフェーズメーションのMCカートリッジ「PP2000」、プリメインアンプには約100万円の「SU-R1000」、スピーカーにはペアで約300万円の「SB-R1」が使用され、いずれも高品位ながら“手の届くハイエンド”を意識したセレクトとなっていた。レコード再生にはバランス接続によるアンプ内蔵フォノイコライザーを使い忠実度の高い再生が追求された。

井筒さん自身も登壇して「職人たちの仕事ぶりをもっと多くの人に知ってほしい」とイベント開催の趣旨を語った。今回のレコードは、未発表音源を含む9曲を収録した完全新作。180gの重量盤で33回転、発売は7月9日だが、この日は物販ブースにて先行販売とサイン会も実施された。

本イベントでは、井筒さんのアルバムの制作に携わった二人のキーパーソン、メモリーテックの勝間田和樹さんと、カッティングを担当した北村勝敏さんが登壇。普段は表に出ない技術者たちがその舞台裏を語る姿に、来場者は深く耳を傾けた。

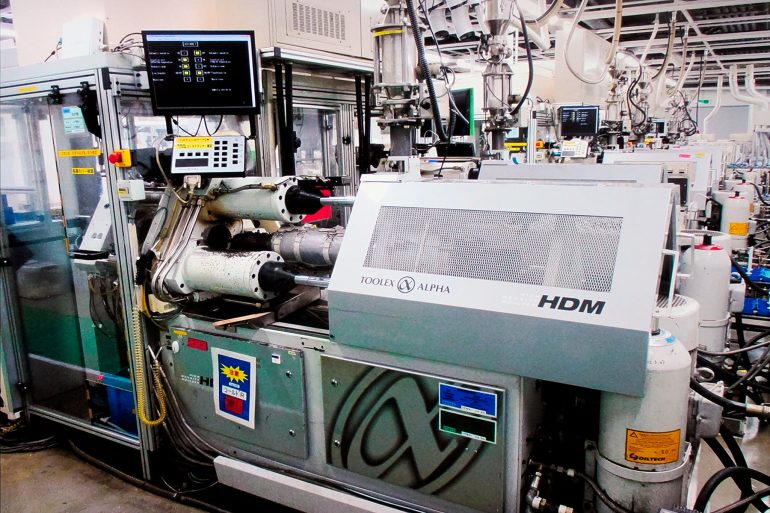

勝間田さんは、1971年に新設され東芝EMIのレコード工場だった御殿場の現工場について紹介。2万2400坪の広大な敷地面積の中で、CDやBDの製造を続けていたが、約40年ぶりにレコードのプレスを再開したという。機材は刷新されたものの、オーディオチェック用の試聴室やアナログプレーヤーTechnics「SP-10MKII」など、当時の雰囲気や設備が今も一部引き継がれている点も語られた。ちなみに現在、レコード試聴用にはTechnics「SL-1200MK7」を使っているそうだ。

一方、北村さんは、録音・カッティング作業の緻密さを披露。「井筒さんの楽曲は空間の“間”が重要。そこをいかに再現するかにこだわった」と振り返った。さらに、「実は7インチ盤の45回転より、LPの最外周の33回転の方が線速度は早い。そこだけを使うなら、すごく高音質なレコードが作れます。しかし、LPは内周のことも考えてカッティングしています。これから再生する“Sing Sing Sing”の7インチはテスト盤で、1曲しか入れないため、少し挑戦的なカッティングをしました」と、マスタリングエンジニアとしての挑戦を語った。

実際、試作段階では複数回のテストプレスが行われ、細かな修正が続けられた。音質に妥協のない姿勢は、アナログならではのクラフト感を印象づける。参加者の1人は、「最初の音源は違和感があったが、改良を重ねた最終版は涙が出るほどの仕上がりだった」と述懐し、その完成度に感動した様子を見せた。

工場の製造プロセスも動画で紹介され、レコードがどのようにプレスされ、トリミングされ、パッケージングされるかが丁寧に解説された。1枚あたり30秒程度で成型されるレコードは、冷却・仕上げ工程を経て、ジャケットとともに丁寧に梱包される。

レコード生産の現場には、CDとは異なるノウハウが求められるという。CDならノイズは即NGだが、アナログでは“味”とも捉えられる。そうした価値観の違いを乗り越え、過去の技術と経験を受け継いだ職人たちが、再びレコードというメディアに真剣に向き合っている。

イベントの終わりには「どこか ~窓の向こうに~」というオリジナル曲が再生された。これはアルバムのB面最終曲で、内周に位置する難しい箇所にあえて配置された。技術的制約の多い位置で、どれだけ音を保てるか、それ自体が挑戦だったと北村さんは明かす。

こうして、イベントは単なる試聴にとどまらず、アナログレコードの奥深さと、それを支える人々の情熱を浮き彫りにする場となった。井筒香奈江というアーティストの音楽的世界と、それを形にする職人たちの真摯な技術が出会った時、音楽は単なる“音”を超えて、記憶として刻まれていく。

新作アルバム「井筒香奈江/窓の向こうに & Another Answer」は、音楽ファンだけでなく、モノづくりに魅せられたすべての人にとって、手に取り、耳を傾ける価値のある1枚といえるだろう。

ハイエンドからポータブルまで、SHANLINGが描く現代のCDライフ

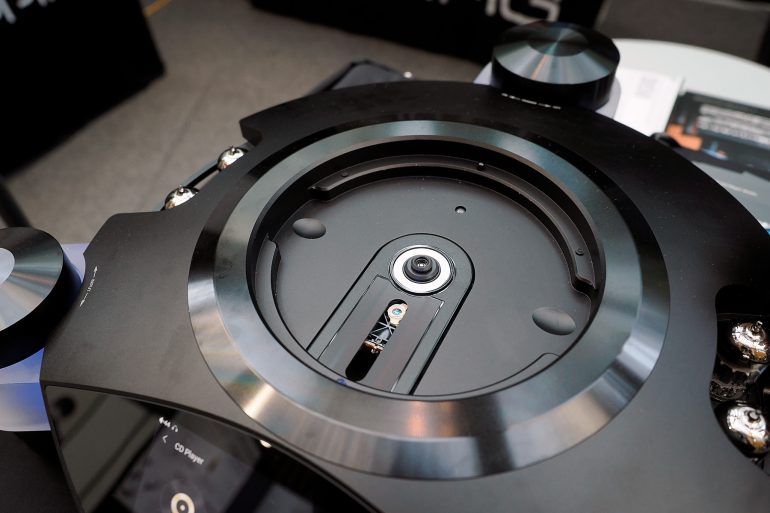

ハイコスパで最先端技術をいち早く導入、さらに音がいい中華ブランドを扱っているのがMUSINブースである。私もデスクトップでCDトランスポートSHANLING「ET3」をI²S接続で使っている。今回の目玉は日本で発売されたばかりのポータブルCDプレーヤー「EC Zero T」である。

まずDACに自社開発のR2R DAC「Kunlun」を搭載。192個の精度0.1%の抵抗を使ってラダー型を構成している。さらに超小型直熱5極管「JAN6418」をデュアルで搭載した真空管増幅に対応。解像度を重視したトランジスタを使ったモードも選択できる。実際に聞いてみるとSHANLINGの音はもともと滑らかで厚みがあるため、トランジスタのAB Modeでも真空管らしい音色がする。これをTube Modeにするとさらに柔らかく甘い響きが乗ったように音になる。未試聴だが、オーバーサンプリングをしないNOSへ切り替えるとさらにアナログを思わせる音になるそうだ。4.4mmのバランス出力にも対応、Bluetoothの送信機能もあり、USB DACとしても使える多機能フラッグシップモデルに相応しい音質と言えるだろう。

ハイエンドのCDプレーヤーSHANLING「CD-T35HP」は日本での販売予定はないが、日本円に換算すると300万円以上になる限定モデルとして登場する。CDトランスポートとして豊富なデジタル出力があり、バランス対応のヘッドホンアンプも搭載、ネットワークプレーヤーとしても使えるなど多彩な機能がポイント。

DTS:XとIMAX Enhancedが車内に! メルセデス×Xperi、音響革新をOTOTENで日本初公開

OTOTEN2025の会場にて、XperiはCES 2025で話題を呼んだDTS:X対応メルセデス・ベンツEクラス「E200 AVANTGARDE」を国内で初展示した。本車両にはドイツの名門オーディオメーカー、ブルメスターの4Dサラウンドシステムが搭載され、合計17基のスピーカーと730Wのアンプ出力によって、車内とは思えない迫力の音場空間が再現される。DTS:XとIMAX Enhancedに対応する本格的なオーディオビジュアル体験は、“走る映画館”を標榜するにふさわしい内容であった。

試乗体験の中心となったのは、ソニーが展開する車載向け映像配信サービス「RIDEVIEW」。これは、ソニーピクチャーズ提供の映画や特典映像など約800本のコンテンツをストリーミングで楽しめるもので、メルセデス・ベンツが初の正式パートナーとなっている。OTOTENのデモでは、映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』をDTS:X音声かつIMAX比の映像で再生した。車内という狭い空間が非常に広く感じ上下左右から音に包まれるイマーシブ感がうまく再現された。そこにセリフが明確に定位し、効果音なども鋭くシャープに空間を切り裂く。音楽再生では高域のエッジが効きすぎと思わせるほどクリアな音で、映画専用のチューニングであることを思わせた。

車内には、フロントとリアの天井・足元・ヘッドレスト付近などに分散配置されたスピーカーに加え、前席シートに内蔵されたエキサイターが振動して、音の質感を“肌で感じる”4次元的体験を提供する。また、DTS:Xによる映画視聴のみならず、通常の2ch音源もアップミックス機能により、17基のスピーカーをフルに使って立体再生されるという。

エンタメ視聴のインターフェースとしては、前席中央の14.4インチ大画面ディスプレイのほか、助手席の12.4インチ画面、リアエンタメ用ディスプレイ、スマートフォンやタブレットからのアクセスにも対応。ライドビューは1契約で最大6アカウントが利用可能で、停車中や充電時間などを活用して高品位コンテンツを楽しむという、これまでにない車内時間の過ごし方を提案している。

Xperiで代表を務める西村明高さんは「このDTS:X+IMAX Enhanced対応車は、セカンド・リビングルームとしての車内空間を本気で再定義しようという試み」と語る。単なる移動手段にとどまらず、音楽や映画を極上の空間で楽しむ“体験型インフォテインメント”の未来像が、ここには確かにあった。

写真・文/ゴン川野

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE