著名な歌舞伎俳優が、中2の娘と手をつないで歩く画像をSNSにアップしていた。

筆者も娘を持つ父として、若干の羨望と違和感をもって調べてみると、親と子の会話、親に悩みを話す子ども、子どもに勉強を教える親は、いずれも増えているらしい(※)。

総じて、親子関係(特に父と子)は近づいているようだが、この風潮に対しては懸念や反論もあるだろう。

果たして人間はどのように子育てしてきたのか? 人類学者の奥野克巳先生に疑問をぶつけると、意外なヒントがあった。

<取材協力>

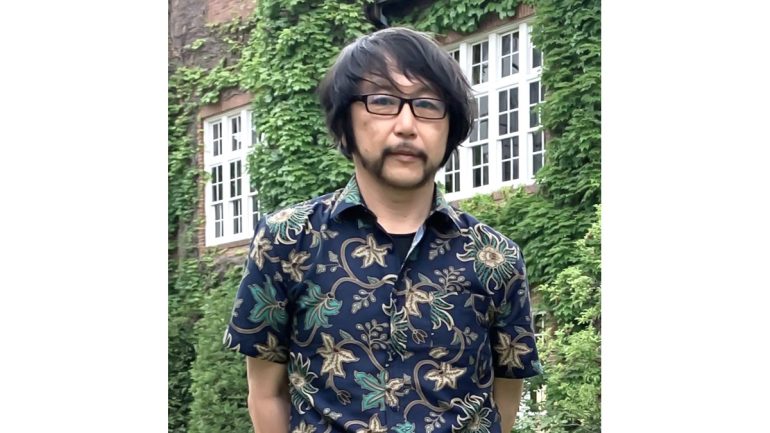

奥野克巳(人類学者・立教大学教授)

1962年生まれ。北・中米から東南・南・西・北アジア,メラネシア,ヨーロッパを旅し,東南アジア・ボルネオ島で、焼畑稲作民カリスと狩猟民プナンのフィールドワークに従事。主な著書に、『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?』(吉田尚記との共著, 2025年), 『ひっくり返す人類学 ――生きづらさの「そもそも」を問う』(ちくまプリマー新書, 2024年) ,『はじめての人類学』(講談社現代新書, 2023年), 『モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと』(亜紀書房,2020年),『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(亜紀書房,2018年、のちに新潮文庫,2023年),主な訳書にティム・インゴルド『人類学とは何か』(共訳,亜紀書房,2020年)など。

親子の愛情は人類共通ではない

筆者:自分が子どもだったときと現在とでは、親子関係はだいぶ変わっていると思います。地球には、社会によりさまざまな親子がいると思うのですが、人類学的に親子関係はどのように定義されているのですか?

奥野先生:子どもは働かず教育を受け、大人になるまで家の中で大事に育てられるべきである、というのが現代社会の常識ですよね。

筆者:そうですね。子どもは家庭内では圧倒的な主役として扱われます。もちろん例外はありますが、多くの大人が道徳的にも、感情的にも「子どもは大切にするべきだ」と考えて、厚く愛情をかけているのでしょう。

奥野先生:近代の親子関係の特徴です。でも、それは人類にとって決して当たり前ではなく、かなり特殊な現象です。はっきりいって、人類学的にも家族や親子の関係は「謎」。これといった不普遍的な関係というのはないんです。

筆者:え、そうなんですか? 「親がわが子に愛情を注ぐ」という共通原則があって、近代的な社会ではそれが強く守られているのかと思っていました。私の娘が、べらぼうにかわいいのはやっぱり特別なんですかね。

かつては「子ども」の概念自体がなかった?

奥野先生:フランスの歴史家フィリップ・アリエスに、『〈子供〉の誕生』(みすず書房)という著作があります。17世紀以前は親によって保護、教育される「子ども期」が存在しなかったと分析しています。子ども中心の近代の家族は人類普遍の特徴ではない、というわけです。

筆者:それはわかります。当時は経済的な問題で、仕方がなかったのではないでしょうか。日本の時代劇などでも、子どもが農村で働いたり、商家へ奉公に出る様子が描かれます。

奥野先生:それもあるのでしょうが、かつては乳幼児死亡率が高く、親の子どもに対する関心は相対的に低かった、とアリエスは言っています。家族が愛情を注ぐ対象としての「子ども」の概念は、学校の制度ができて、教育の期間が長くなってから誕生したのだという主張です。

筆者:ええ…。なんか、子どもがかわいそうな気がします。愛情がなければ、身体的に未熟で、経験も少ない子どもは生きられませんよね。

奥野先生:精神科の医師でもあるエドワード・ショーターという歴史家は、『近代家族の形成』(昭和堂)のなかで、「中世ヨーロッパの農民にとって、家族は生きていくための結びつきであり、現代のような愛情はなかった」と言っています。

ショーターによれば、前近代の人々は家族より村落共同体に愛着を感じていたようです。子どもは親の代わりに、共同体から愛情を受けて育ちました。

筆者:ああ、「親はなくとも子は育つ」というやつですね。でも、何だか親としては少し寂しい気もしますね。

奥野先生:現代の日本では当然の感覚だと思います。でも、私はアリエスやショーターが言うことも、よくわかりますよ。

みんなでみんなの子を育てる社会

奥野先生:私は20年来、東南アジアの先住民プナンの社会でフィールドワークを行っています。プナンは、複数の家族が共同体を形成し、熱帯雨林で狩猟採集生活を営む「バンド社会」です。そこでは、実子も他の家族の子も、ほとんど区別なくみんなで子どもを育てます。家族間の境界はあいまいで、隣の家に遊びに行った子が、そのまま養子に入ってしまうこともあります。「アロペアレンティング」(共同養育/代理養育)と呼ばれる子育ての形態です。

筆者:私の小さい頃も、近所のおじさんおばさんに叱られたり、他人の家に上がり込んでご飯を食べたりと、地域社会で子どもを育てる土壌があったと思います。プナンのアロペアレンティングは、より結びつきが強いあり方だと理解しました。

だとすれば、やっぱり本音では、血のつながった自分の子が可愛いんじゃないでしょうか。例えば、災害の時、自分の子を優先して守ろうとするような行動はないのですか?

奥野先生:プナンにはないでしょうね。自分の子も他人の子も、同じ感覚で扱うはずです。 私たちは、「愛情によって夫婦が結婚する→夫婦の性愛関係から子ども生まれる→血縁で結ばれた子どもを中心に愛情でつながる」という家族観を持っていますよね。それは、近代の家族にみられる、ごく個別的な特徴です。

筆者:そうなんですね。本当の意味で平等に、みんなでみんなの子を育てる環境なら、寂しくないかも!

奥野先生:プナンには、実子と養子の区別が一応あります。しかし、誰が誰の子か一見してわからないほど、区別がないパターンもありますよ。 米国の人類学者ルイス・ヘンリー・モーガンは、アメリカ先住民と暮らし、「類別的体系」と呼ぶ親族関係を発見しました。彼らは、実父、実母だけでなく叔父や叔母を「父」「母」、いとこを「兄弟」と呼びます。

筆者:お父さん、お母さんが何人もいる! プナンよりさらにアロペアレンティング的ですね。

奥野先生:これは、乱交・乱婚の習慣の名残だと、モーガンは説明しています。相手構わず性交渉をすると、母親から生まれた子の父親が誰かわかりません。ただ、これではインセスト・タブー(近親相姦の禁忌)が避けられず、集団が維持できなくなります。

一夫一婦制に移行する過程で、特定の異性と性的な行為を行う権利と、子どもの所有権が認められるようになったのだ、とモーガンは言います。ただ、この説には実質的な証拠がないとされ、確かなことはわかっていません。

筆者:まさに親子関係は謎ですね。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE