スマートホームは、便利さと快適さを提供する“未来の暮らし”の象徴として語られてきた。

ところが2025年現在、スマートホームの普及率はアメリカが約45%なのに対して日本ではまだその普及率は10%弱にとどまっている。

なぜ日本ではスマートホームが広がらないのか?どんな可能性が見えてきているのか?私たちが夢見ていたまるでSF世界のような”近未来の家”はいつ実現するのだろうか。

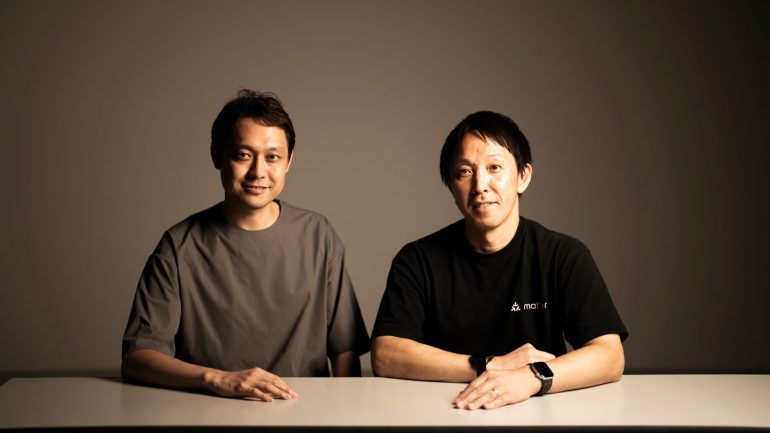

スマートホームの現在地と2030年の未来を、2人の専門家が語り合った。

日本のスマートホーム市場、“ようやく入り口に立った”段階?

ーーまずは自己紹介をお願いします

新貝:スマートホームに関する事業開発のコンサルティングおよび伴走支援を行うX-HEMISTRY(読み:ケミストリー)の代表・新貝文将です。スマートホームを提供する事業者側にいたこともありますが、スマートホーム普及のためにプレイヤーを増やす側に回ろうと思いX-HEMISTRYを立ち上げました。現在私は、IoT分野におけるグローバル標準規格団体「Connectivity Standards Alliance」(CSA)の日本支部の代表も務めており、スマートホームのグローバル標準規格「Matter」の推進にも注力しています。本日はよろしくお願いします。

新貝文将さん

X-HEMISTRY・CEO/Connectivity Standards Alliance 日本支部・代表

東急グループのイッツコムにてスマートホーム事業の立ち上げを牽引し、Connected DesignのCEOに就任、株式会社アクセルラボのCOO/CPOを経て、2019年に株式会社X-HEMISTRYを設立。日本企業のスマートホーム事業立ち上げにおける検討・企画・開発・サービスローンチまでを一貫して支援している。2024年4月に発足したConnectivity Standards Alliance 日本支部の代表に就任し、スマートホームのグローバル標準規格「Matter」やスマートロックの標準規格「Aliro」の普及推進を牽引。国内外でスマートホームの普及推進に取り組んでいる。

前川:こちらこそよろしくお願いします。電通のデータ·テクノロジーセンターの前川駿です。入社から様々なデータ活用を担当してきましたが、ここ数年は「スマートホーム×データ」の“おもしろさ”と“将来性”をとても感じております。本日はよろしくお願いいたします。

前川駿さん

株式会社電通 データ・テクノロジーセンター グローバル開発部 部長

データアナリストとして、テレビ×デジタルの統合プランニング・効果計測を推進の後、2015年にテレビCMとデジタル広告の統合マーケティングプラットフォームSTADIAの開発を担当し、プロジェクトを牽引(けんいん)。現在、企業間のデータコラボレーションを支援するデータクリーンルーム等を中心に国内外でのデータ&テクノロジー領域のアライアンスやプロダクトの開発を推進。革新的なアド広告システムを競うコンペ#Twitter promote APAC1位。業界横断スマートホームプロジェクト「HAUS UPDATA」も担当。

——ありがとうございます。それでは早速本題に入ります。2025年現在、日本におけるスマートホーム市場はどのような位置にあると感じていらっしゃいますか?

新貝: 個人的な感覚で言えば、日本はようやく「入り口に立った」という印象です。

日本ではなかなか普及が進まないスマートホームですが、世界を見れば一大産業になりつつあります。しかし、ここ数年でようやく日本も「スマートホームとは何か」を説明しなくても生活者が理解してくれるようになりました。私がこの業界に入った12年前からつい数年前まではまずはその説明が必要だったものです。

今までもスマートホームが流行りそうなタイミングは何度かあったのですが、大きく跳ねるきっかけがなかった。でも今、少しずつではありますが普及が進みようやく土台が整いつつあります。

前川: 同感です。スマートホームは、その定義がなんとなく共通認識になってきて、ようやくその輪郭が見えはじめ、技術だけでなく体験へと議論の軸が移りつつありますよね。

私自身は、長らくIoT家電、たとえば冷蔵庫や自動調理器のデータ活用を検討してきました。実践を通じて、IoT家電データの活用は、当たり前ではあるのですが、データによってどんな顧客体験が生み出せるのか、いかに日々の生活者の暮らしの体験としてIoT・スマートホームのデータを活用できるかどうかが欠かせないと痛感しております。データを出力する先を、「デバイス単体の広告体験」だけでなく、「マルチクラウドを経由した日常の生活体験」に変えていく必要があると感じています。

なぜ日本は遅れているのか?その構造的な理由とは

—— 日本は欧米諸国と比べてスマートホームの導入が遅れていると言われます。その背景には、どのような要因があるのでしょうか?

前川:まさに私も新貝さんにお聞きしてみたかった点です。日本ならではの参入障壁があるのでしょうか?

新貝:はい、大きな要因は日本の”独自性重視”の文化だと思います。

日本では各社が独自仕様で差別化を図ろうとする傾向が強く、共通規格やオープンプラットフォームの合意が進まない。結果、ユーザーの不便さにつながってしまっています。加えて、日本独自の住環境や法制度も障壁になっています。たとえば、アメリカで人気のスマートサーモスタットである Google Nestはアメリカでは全館空調と連動して活用されますが、日本では全館空調自体が一般的ではないため、Google Nestを日本に持ってきても使うことができません。

また、アメリカでは玄関錠に標準規格があるのに対し、日本は規格が乱立していて、スマートロックの導入も簡単ではないケースがあります。この辺りが、事業者としても参入しにくい事情になります。

前川: 「規格が乱立している」という点は、例えばQRコード規格や決済端末の非互換性の課題が、少しずつ集約・簡素化に向かっていたキャッシュレス決済の分野でも見られていたプロセスに似ているようにも感じます。

競争領域と協調領域の線引きの議論の前に乱立が先に始まるという。新しい領域で協調領域の議論は言うは易く行うは難しですね…。

新貝:おっしゃる通りです。日本では「差別化」というキーワードが強く意識されすぎる傾向があります。その結果独自性を重視するあまり、ユーザーの利便性が犠牲になってしまっているのです。また企業がスマートホーム事業を新規検討する際に、例えばMatterのような規格を活用するのではなく、自分たちで一から開発しようとしがちなので事業立ち上げの難易度も上がり、立ち上げすら頓挫してしまう場合もあります。

グローバル共通規格「Matter」がもたらす変化とは?

新貝:データ活用の観点からぜひ伺いたいのが、スマートホームのグローバル共通規格「Matter」についてです。

この規格によって実現するのは、メーカーをまたいだ機器同士の接続性と、データフォーマットの統一です。異なるブランドの機器がスムーズに連携できるようになることで、どのような変化が起きるとお考えですか?

前川:確かにデータ集約・利活用の観点でも、大きな変化があると思います。特定の企業のデバイスの“点”の行動でなくて、“線”の行動に繋げやすくなることが大きいと思います。例えば、“データの処理“のプロセスの部分だけでもその意味はあります。メーカーごとに仕様が異なることで、データの前処理やクレンジング作業にどうしても時間を要することもありました。もしMatterのような共通規格が普及すれば、集約・利活用側に対しても、こうした作業の手間が減っていく、結果、もしかしたら各事業者にかかるコストも減って、ゆくゆくはエンドユーザーにとっても価格が下がる要因にもつながるとも思います。

スマートホームの普及には、色々な要因が重なって生じていく必要があると思いますし、突如増えるというよりはじわじわということだとも思いますが、これまでは、その「起点」となるトリガーがなかなかなかったですね。コロナで暮らしが変わったタイミングで、いち生活者としては、スーパーやコンビニの決済体験は大きく変わったように感じておりますが、スマートホーム化が進んだとはあまり感じていません。しかし、共通規格の浸透はその引き金のひとつの要因になりえると思います。日用品・化粧品・食品・飲料等のメーカー企業、小売企業、医療や介護などヘルスケア領域の企業や団体、モビリティ企業、自治体運営等々、色々なカテゴリーの方々が、少し先のスマートホームの領域に関心を寄せ始めているとは感じています。スマートホームを通じてお客様と繋がることは、「ブランドがお客様の日々の暮らしと寄り添っていく」という構造になりえるため、“CRM”を重要視される企業の方々のマーケティングの入口にもなっていく、お客様の日々の関心ごとへの解像度を高める、ということなのかなと考えています。

もっとも、生活者の視点との一致が重要になります。すでに多くの家庭に存在するスマートデバイスの中に、自然なかたちでマーケティングやサービスが溶け込むこと、その方法を、クライアント企業様と一緒に編み出していくことを考えてきたいと思っています。

新貝:まさにその通りですね。IoTの本質は「これまで見えなかったことが、見えるようになること」です。たとえばこれまでの錠前は鍵が開け閉めされてもわかりませんでしたが、スマートロック化されると「開いた/閉まった」ということがわかるようになりますし、製品によっては「誰が」「いつ」という行動ログも取得できます。こうした情報が蓄積されていけば、家庭内の“行動の解像度”がどんどん上がっていく。その先にあるデータ活用の広がりにとても期待しています。

2030年、スマートホームはどう進化している?

前川:生成AI、もう少し言えば、お客様の行動データに基づいてAIが自分にあったことを語り掛けてくれるような共創型のAIエージェントをお客様の体験の中心に据えることが、スマートホームにとっての“次のドライブ要因”だと思います。それは、AIエージェントがますます進化する先に、スマートホームを成長させていけるかどうか。

これまでのスマートホームは「センサーが反応して処理して統計値を得る」というものが多かったですが、生成AIの登場により、リアルタイムかつ柔軟なパーソナライズされた表現をマス規模に提供することが可能になる。そうなればスマートホームの可能性は一気に拡張するはずです。

新貝:本当にそうですね。私自身、スマートホームデバイスの設定作業には結構ストレスを感じています(笑)。

でも、生成AIに「こうしておいて」と一言伝えるだけで、デバイス同士が自動的に連携し、設定してくれる未来が来れば、ユーザー体験は大きく変わると思います。

前川:いまのスマートホームの課題は、価格帯の高さと導入の手間だと感じます。その2点が解消されることで、より多くの人にとって“使ってみよう”という選択肢になると思います。

—— 最後に、2030年のスマートホームについて、それぞれが描く未来像をお聞かせください。

新貝:私はずっと、“家と会話するスマートホーム”をつくりたいと思ってきました。それが生成AIの進化により、それが現実味を帯びてきたと感じています。

理想は、自宅のデバイスや家そのものとチャットで会話ができること。例えば、使われていないスマートデバイスが「最近出番がないんだけど、どうしたの?」と話しかけてきてくれたり、二つのスマートデバイスが「僕たち二人だとこんなことができるんだよ!」と提案してくれたり。

家が擬人化された存在として、私たちと関わってくる。そんな未来があったら、暮らしはもっと面白くなると思いませんか?

前川:いいですね。広告やマーケティングにおける統合型AIエージェントはそれに近い発想です。

日本人の特性として、漫画とかいろいろな影響かもしれませんが、ロボットに対して “友達のように話す”ということが自然なことだと受け入れやすいのでは?と仮説があります。

スマートホームの技術も「使用人」ではなく、「友達」や「ペット」のように親しみを持って接する対象になるかもしれません。それが当たり前になれば、家という空間そのものが共によくしてくれる相手になっていく気がします。人は、チャットだからこそ話せること、気づけることがあります。設定や操作だけではない「家との対話」ができるようになれば、スマートホームはもう一段、進化できると思います。

新貝:子どもが生まれたときには「こんな見守りデバイスがありますよ」と提案してくれたり、高齢の家族がいれば「転倒リスクを減らすために照明をこう変えましょう」とアドバイスしてくれる。家がライフステージに応じて自発的に最適化してくれる存在になる。そんな未来に私はワクワクしています。

—— ありがとうございました

取材・文/峯亮佑 撮影/干川修

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE