何らかの理由で飼育できなくなったペットを引き取り、新しい飼い主を紹介する譲渡活動は、これまで保健所など自治体や動物愛護団体、民間のボランティア団体が中心となって行われてきた。しかし、最近は民間企業が譲渡活動に協力するケースが目立っている。

企業が譲渡会に参加する理由は多いが、商品やサービスがペットを対象にしている場合、飼育頭数の減少は、市場規模の縮小につながってしまう。特に最近はペットの販売価格が高い。法律改正により、ペットの繁殖・販売に関する規制が厳しくなり、一頭当たりの飼育コストが上がった結果で、こうした傾向は今後も続くことが予想される。譲渡会でも飼育管理費を請求される場合はあるが、ショップに比べるとはるかに安くお迎えすることができる。

飼えなくなったペットの殺処分の問題も、無視できない社会問題となってきた。コロナ禍を経験して、ペットが家族の一員として認識されるようになった今、企業も保護活動に参画できる環境が整ってきたのである。

最近ではAmazonが保護犬・保護猫寄付キャンペーンや支援プログラムをスタートさせたほか、家具・ホームセンターの島忠が地元のボランティア団体に店舗の一部を無償提供し譲渡会を開催するなど、少しずつ企業がペットの保護活動に乗り出してきた。

パナソニックの保護犬猫譲渡会

中でも早い段階から譲渡会を主催しているのが、パナソニックの保護犬猫の譲渡会である。今年で第6回目となる譲渡会が4月12~13日の二日間、東京都江東区有明で開催された。参加者は合計1,794人、14団体から合計202頭の犬と猫が参加した。会場は午前猫の回、午後犬の回で計4回が開催され、新しい家族を探している方が実際に犬や猫と触れ合っていた。

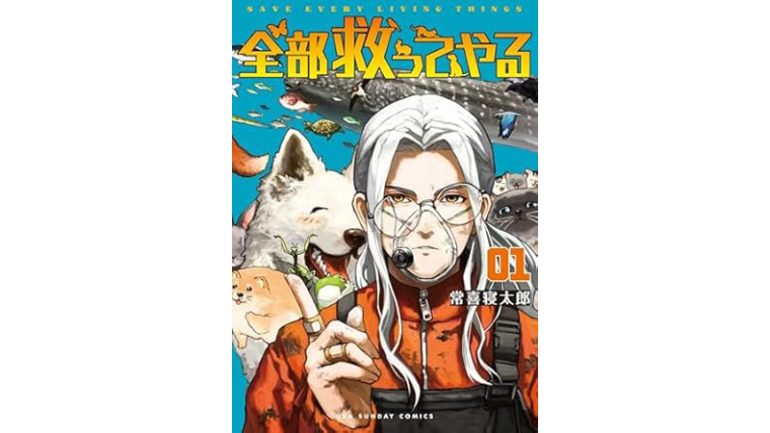

譲渡会と同時に売り上げの一部を保護団体に寄付するチャリティーマーケットや、保護団体の代表や支援活動を行っている企業のトークステージが開催された。今回、小学館マンガワン連載の保護活動を題材にしたコミック「全部救ってやる」の漫画家 常喜寝太郎さんによるトークステージが行われて、多くの人でにぎわった。

会場では元保護犬猫のデジタル写真展「みんなイヌみんなネコ」が開催された。また、飼い主さんとペットの暮らしを快適にサポートする家電コーナーも設置された。今回、来場者の注目を集めていたのが掃除機で、パナソニック セパレート型コードレススティック掃除機MC-NX810KM-Wはペットの毛が絡まない構造の「からまないブラシ」を搭載しただけでなく、業界初のマイクロミスト機能を搭載した。掃除機のヘッドからミストを出してゴミを吸い取るだけでなく、仕上げ拭きの機能が新しく付加されている。実際に使用体験をしていた来場者は、床がすぐに乾く姿を見て歓声をあげていた。

パナソニックの3つの成功ポイント

パナソニックの譲渡会が継続して開催され、認知されるようになった理由は3つの「高」が関係していた。1)高い信頼性、2)高い集客力、3)運営管理に関する高いスキル、の3つである。パナソニックは高い知名度をもち、商品の質やサービスへの信頼性もある。一般消費者を対象としたイベントに関するノウハウも持ち合わせているから、譲渡会もスムーズに運営できる。

開催は今年で6回目となるが、会場内でトラブルを見かけたことは一度も無い。参加者は事前予約制で、ある程度、お迎えする準備を整えて来場してくるし、譲渡する団体も長い実績があり、譲渡活動には慣れている。

さらに、時間を決めて入場させるなど、運営管理のスキルも高い。会場内は清潔で、202頭のペットが参加した会場とは思えないほど、ニオイも無い。会場スタッフがボランティアと飼い主の間に立って、サポートする体制も整っている。例えば途中でトイレに行きたくなった子どもがいても、たくさんいる会場スタッフが案内してくれる。譲渡する側とされる側の橋渡しを、企業が間に立って、整えていた。

私も自治体が運営する譲渡会場でボランティアを行っているが、必ず一人か二人は大声で怒る人が出てくるし、走り回る迷惑な子どもを連れた家族が参加してくる。いつも「うちの区はマナーが悪い人が多いよね」とボランティア仲間と嘆いていたが、民度の問題ではなかった。マナーの悪さを許す環境と、運営管理が悪かったのである。

お手本となる島忠の保護活動

今回の譲渡会もトークステージが設営されて、保護犬や保護猫に関する様々な関係者が登壇した。中でも注目を集めたのが島忠商品部ペット・レジャーチームバイヤー君島雄貴さんによる、企業の動物保護活動の事例である。「ペット用品を担当するまで保護活動に関わるとは思っていなかった」と言う君島さんが、出店地域の愛護団体に行き、地域の現状を知り、店舗で譲渡会を行うまでの過程などを紹介した。

「2017年の統計で、全国の殺処分数が約4万3000頭。それを私どもの出店地域で何頭になるか、単純計算をすると、約4000頭(新規出店・閉店により数値は異なります。あくまでも2017年当時の出店地域における殺処分数です)の計算になります。それだけの数の犬や猫が殺処分されている現実を、私は全く知りませんでした。保護活動といっても、誰がどんなことをしているのかも知らなかったので、最初は地域で活動される保護団体様のシェルターを訪ねたのです。すると、皆さん、本当に苦労されていました。こうした現状に直面して、企業として何か活動はできないかと考えた結果、出来ることから取り組もうと、保護活動を実施することになりました。箱の破損などで店頭に出せないフードを提供したり、店舗の一部を譲渡会の会場として保護団体様に無償で提供致しました」という君島さん。

「保護活動は、動物やお客様にとっては新しい家族が見つかることにつながり、保護団体にとっては多くの動物を助けられることになります。さらに地域の行政は殺処分の減少となり、私どもにとっては、里親さんたちがお客様になってくださる可能性につながります。誰にとってもwin-winな活動であり、まさに人と動物の共生社会の実現であると考えています」。

店舗が地域の顧客を大切にしてきたからこそできた動物保護活動。島忠のホームセンターが地域の動物保護の情報拠点となる日は、近いかもしれない。

猫おばさんには無かった発想が企業にある

企業の動物保護活動の参加は、日本の愛護運動の大きな転機となる。企業は目標完遂能力が高いし、大局的視点で課題解決に向かう。例えば「殺処分ゼロ」を遂行しようとしたら、対立する組織と手を組むことも簡単だ。愛護団体同士の足の引っ張り合いは壮絶だが、企業にはそれがない。これまでの「猫おばさん」にはない発想をもっていて、情に流されず、活動が継続できる。

これまで、保護活動は動物が好きな人だけが参加していた。企業が参加するようになれば、大好きでも大嫌いでもない、ごく普通の感覚をもつ人が参加してくるはず。そんな動物保護活動に、大きな可能性が秘められている。

文/柿川鮎子 東京都動物愛護推進員

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE