アメリカのトランプ大統領による関税戦略は、中国との間で追加関税の115%引き下げで合意するなど、事態の打開に向けて動き始めた。日本との追加協議も待たれるが、この間に市場はどのような動きを見せたのか。そして今後の展開は?

三井住友DSアセットマネジメント チーフマーケットストラテジスト・市川雅浩 氏から分析リポートが届いたので概要をお伝えする。

株価急落時には長期視点で株安の原因を冷静に精査することが大切

トランプ米大統領は2月1日、カナダ、メキシコ、中国に追加関税を課す大統領令に署名して以降、次々と関税政策を発表した。

この間、日経平均株価は軟調に推移して、4月7日には年初来安値となる3万1136円58銭をつけた(終値ベース、以下同じ)。

しかしながら、4月9日に米相互関税の上乗せ分について、一部90日間の停止が発表されると、上昇に転じ、5月13日には3万8183円26銭まで一気に値を戻す展開となった。

日経平均が3月下旬から4月上旬にかけて急落した当時に比べると、現時点で米関税ショックはかなり和らいだように見受けられる。

そこで今回のレポートでは、改めて株価急落時の心構えについて考えたい。

一般に、株価が大幅に下落した時は、長期の視点をしっかりと持って、株安の原因を冷静に精査することが大切と思われる。以下、具体的にみていく。

■日経平均VI急騰後の株価は一定期間で上昇、日経平均の長期上昇トレンドも継続

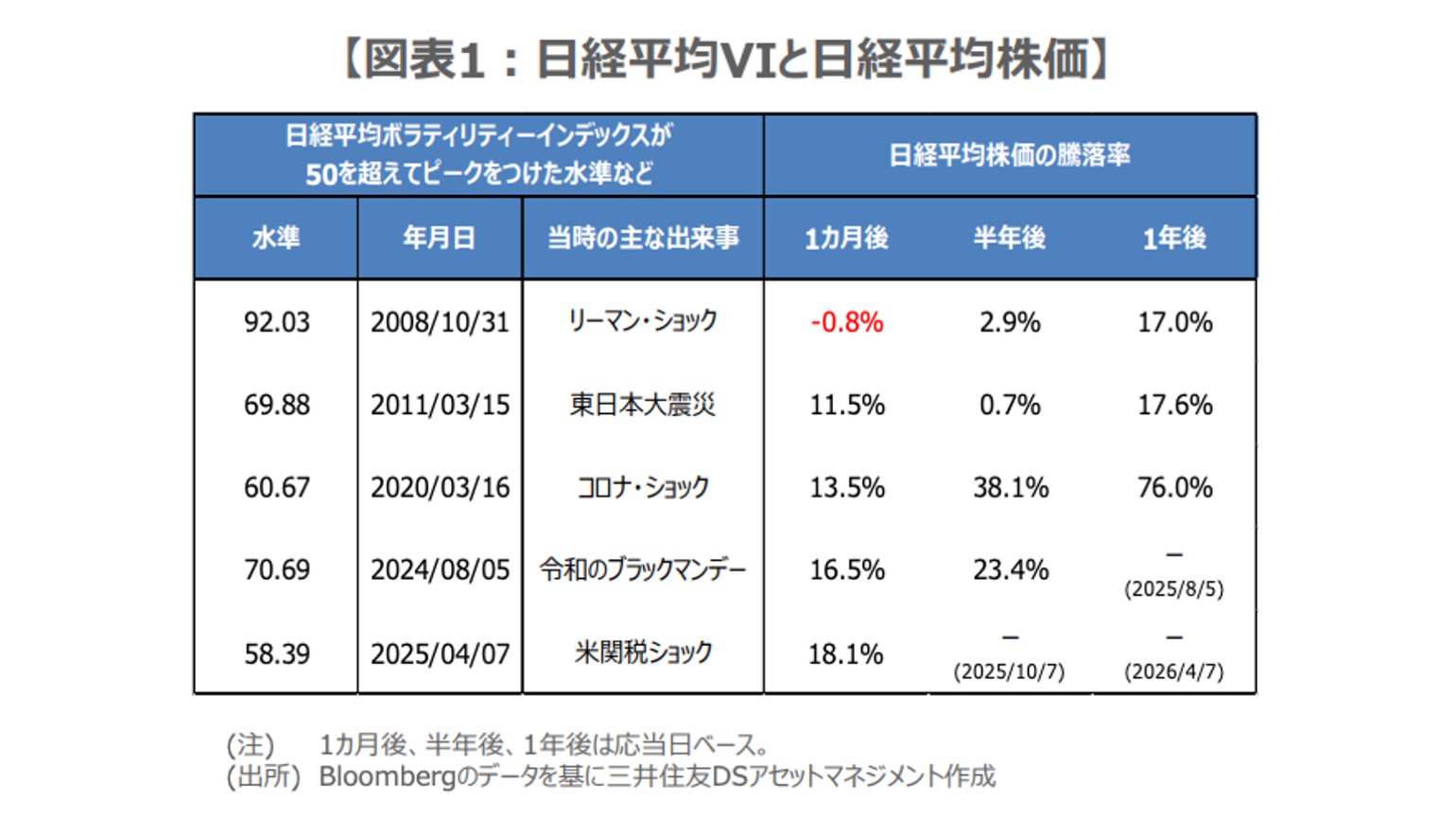

市場の不安心理を反映する「日経平均ボラティリティーインデックス(VI)」は、日経平均が年初来安値をつけた4月7日に50を超えた(図表1)。

30を超えると、不安がかなり高まっている状態とされるため、50超えは極度の不安状態といえる。ただし過去のケースをみると、50超え後の日経平均は1か月後、半年後、1年後でおおむね上昇しており、今回も1か月後は上昇した。

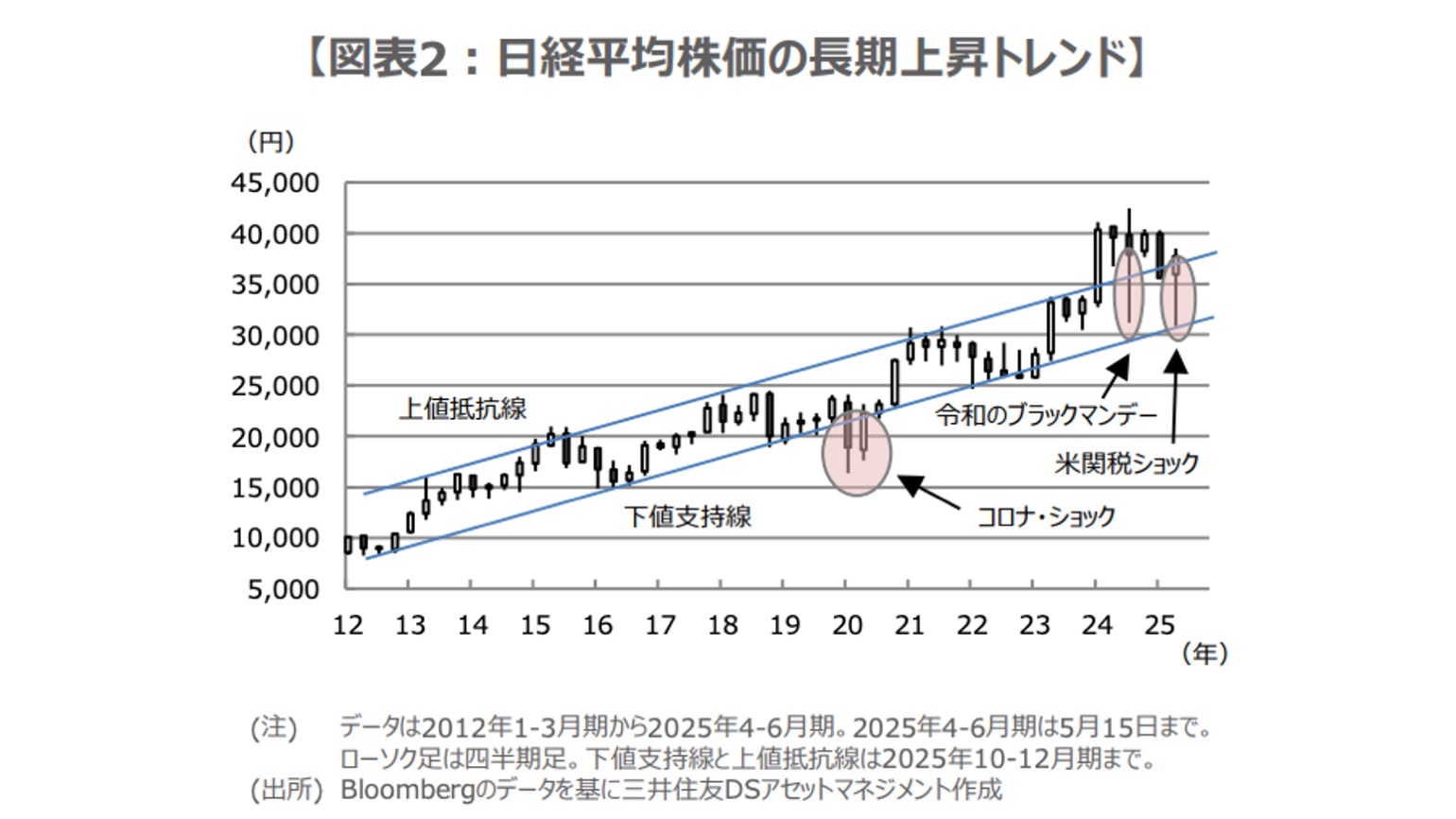

さらに長期の視点でみると、日経平均は2012年以降、上昇トレンドを形成している(図表2)。

日経平均は2020年のコロナ・ショックで、下値支持線を割り込んだものの、一時的なものにとどまり、昨年8月の急落(令和のブラックマンデー)では、下値支持線を割り込むことはなかった。

今回の米関税ショックの下げも下値支持線でしっかりサポートされており、日経平均の長期的な上昇トレンドに変化はないと判断できる。

■株安原因で確認すべきは金融システムへの影響等で高関税率に過度な懸念は不要

次に、株安の原因について確認すべきは、金融システムへの影響の有無、流動性への影響の有無、他国・他地域への影響の有無の3点だ。

米関税政策は、3つ目の他国・他地域への影響が懸念されるが、4月10日付レポートでも説明したとおり、関税は有利な取引条件を引き出すためのカードであり、交渉次第で修正が想定され、高い関税率が長期間続くことは考えにくいことなどを踏まえると、3つ目に過度な懸念は不要だろう。

そのため、関税が引き下げ方向へ向かう動きが確認されれば、市場の混乱は収まっていく公算が大きいと推測され、前述の長期的な視点とあわせれば、3月下旬から4月上旬にかけての日経平均急落時でも、落ち着いた行動が可能になると思われる。

この先、何らかの原因で、株価が大幅に下落した時の心構えとしては、慌てずに長期の視点を持ち、株安の原因を冷静に精査することが大切と考えている。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE