日本気象協会によると、2025年の梅雨入りは前年に比べてやや早まる地域が多い見込みで、九州から関東にかけては6月上旬の梅雨入りが予想されている。

また、今年の梅雨は気温が高く蒸し暑い日の多い「陽性梅雨」となる予測だという。

この陽性梅雨とは梅雨のタイプの一種で、カビの繁殖に適した“降雨量が多い・湿度が高い・気温が高い”という3大条件が整うため、例年以上にカビの発生に注意が必要になる。

というわけで、生活機器を取り扱うメーカー、リンナイから千葉大学真菌医学研究センター 矢口 貴志 准教授の監修によるカビ対策関連リポートが到着したので、概要をお伝えする。

カビに悩んでいる人は8割、梅雨時期は生乾き臭など洗濯に関する悩みが多数

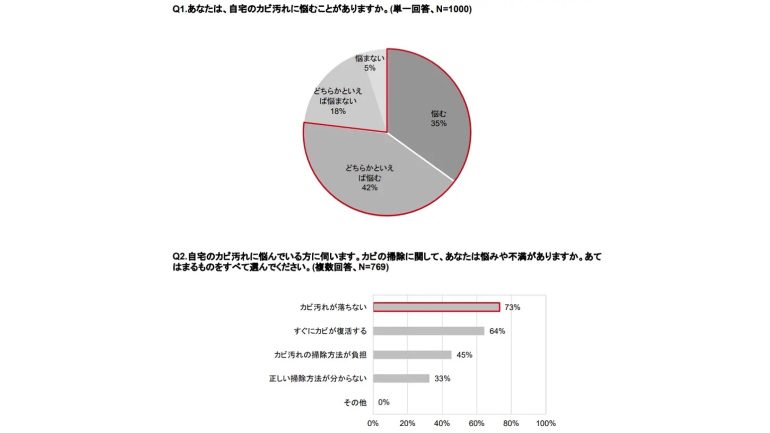

リンナイが「カビ」に関する意識調査を実施したところ、全体の8割が自宅のカビ汚れについて「悩む」「どちらかといえば悩む」と回答した。

また、最も多いカビの掃除の悩みや不満は、「カビ汚れが落ちない(73%)」だった。

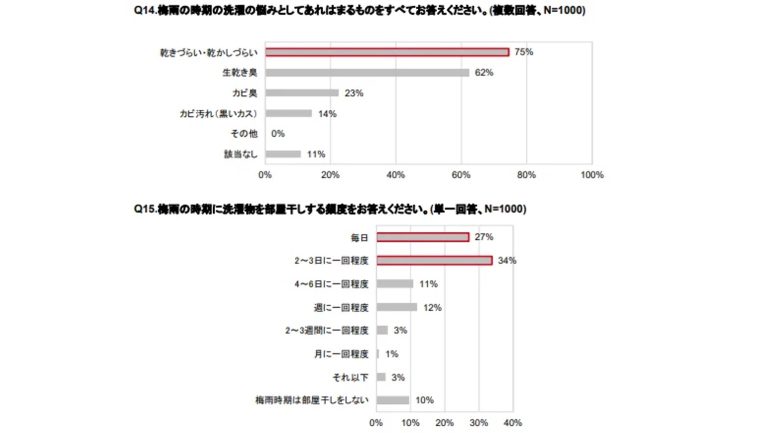

梅雨の時期の洗濯の悩みについて聞くと、最も多い回答は「乾きづらい・乾かしづらい(75%)」だった。洗濯物を部屋干しする頻度については、「2~3日に一回程度(34%)」、次いで「毎日(27%)」となっている。

カビ専門家・矢口先生監修による「カビ対策〇×クイズ」

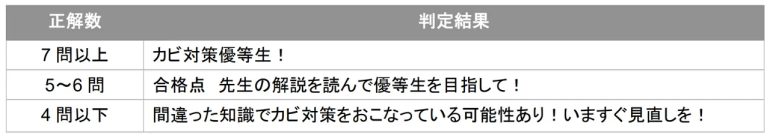

正しいカビ対策が分かる「カビ対策〇×クイズ」を、カビ専門家の矢口先生に作成していただいた。〇×数に応じてあなたの「カビ発生危険度」が判別できる。

1.入浴後は浴室のドアを開けておく ✕

入浴後にドアを開けておくと、脱衣所や居室の湿度が高くなり、屋外に面した壁や家具の裏など、思わぬ場所で結露を起こしてしまう。カビの繁殖を防ぐためにも、浴室のドアを閉じて換気したい。

2.重曹はカビに効く ✕

重曹には殺菌・除菌の効果がないため、カビを根元から取り除くことができない。カビ掃除の際には次亜塩素酸ナトリウムが配合されたカビ汚れ専用洗剤を使用する。

3.パッキンのカビはスポンジでこする ✕

カビ汚れを堅いスポンジなどでこすりすぎると、細かい傷ができ、次にカビの菌糸がパッキンの奥深くに入り込み、再発する原因を作ってしまう。頑固な汚れは、カビ汚れ専用洗剤をスプレーした後に、キッチンペーパーやラップでパック。数十分放置した後に洗い流すと落ちやすい。

4.圧縮袋はカビを防ぐ ◯

圧縮袋は湿気を防いでくれるため、上手に使えばカビ予防にもなる。ただし、衣類が少しでも汚れていると、袋の中でカビが繁殖してしまう場合もある。

5.湿度と温度の2つの条件が揃うとカビが生える ✕

「湿度(60%以上)」「温度(20~30℃)」「栄養分(食べカス・人のアカなど)」の3つの条件が揃うとカビが発生しやすくなる。言い換えると、それらが揃わなければカビは生えにくい環境となる。

6.浴室のカビ掃除は天井から ◯

天井のカビ汚れを放置すると、浴室全体にカビの胞子が降り注ぐことになってしまう。浴槽や床をきれいに掃除してもカビがすぐに発生してしまう場合は、天井の汚れを確認したい。

7.玄関はカビが生えづらい ✕

玄関は、砂埃などの汚れの持ち込み、雨の日の靴や傘による湿度の上昇により、カビが発生しやすくなります。常に清潔に保ち、濡れている場合はできるだけ早く乾かすようにしたいものです。

8.冬の結露もカビの温床になる ◯

人が快適に過ごせる部屋は、カビが発生しやすい環境でもある。加湿する場合は、窓や屋外に面した壁が結露しない程度に留めておきたい。

9.パッキンのカビ汚れは落ちない ✕

カビ掃除は時間との勝負。一度であきらめず、複数回繰り返すことで落とせる場合がある。ただし、長期間放置してカビ汚れが落ちなくなってしまった場合は、部品を取り替えるしかない。

10.使用後の洗濯機のフタは開けておく ◯

ホコリを防ぐためにフタを閉める人もいると聞いている。とはいえ洗濯機内のホコリは、洗濯ものから出ているものが大半を占めるはず。洗濯槽を乾燥させるため、使った後はフタを開けておくといいだろう。

梅雨を快適に過ごす3つのポイント

■1.カビの栄養源を溜めない

湿度(60%以上)、温度(20~30度)、栄養分の3つの条件が揃うとカビが生育しやすくなるので、この反対のことを行なえば、カビは生えにくくなる。

ただし梅雨の時期、部屋の温度を20度以下にする、湿度を60%以下にするのは現実的ではない。そのため、最も重要なのは、カビの栄養源となるもの、浴室では皮脂、石鹸カス、湯垢など、リビングルームなどでは食べかす、ダニの死骸、糞、土などを含むホコリをこまめに取り除くことが必要になる。

掃除は朝イチに行なうのがおすすめ。人が部屋の中で動きまわるとカビは空気中に浮遊して、夜間に人が寝ているとき、空気の流れがなければカビは床に落下する。

それをウェットタイプのモップで拭き取り、そのあとで掃除機をかけるようにする。先に掃除機で吸うと、カビは掃除機のフィルターを通過して空気中に舞い上がってしまうからだ。カビを取り除くことを考えるのであれば、モップ掛けを先に行なう方がベター。

■2.空気の流れを止めない

カビの多くは自然界では土の中で生息てし、砂埃とともに家庭内に持ち込まれる。そのカビの胞子は空気中に浮遊しているが、落下してある場所に定着。そこで湿度、温度、栄養分の3つの条件が揃うと発芽して、菌糸を成長させ、さらに胞子を作って増殖していく。

そのため、空気の淀んでいる場所、家具の裏、部屋の隅、クローゼット内、下駄箱内などはカビが生えやすくなるのだ。それゆえ、カビの胞子が定着しないように、扇風機、サーキュレーターなどを使用して、空気の流れをつくること、つまり換気が重要になる。

梅雨の晴れ間、外出する際は、クローゼット、下駄箱などは開けたままにするのも対策の一つ。扇風機などで風を当てるのも効果的だ。

■3.なるべくカビを吸わない

私たちの身の回りからカビをゼロにするのは不可能だ。しかし、こまめな掃除でカビの栄養源を取り除き、カビが定着しないように換気することで、カビがなるべく生えないようにする努力は必要と考える。

カビを多く吸いすぎると健常な人でも呼吸器系のアレルギーを起こすことがあり、免疫の落ちた患者に対しては肺に感染するリスクも想定できる。カビをなるべく吸わないようにして、快適な生活を心がけたい。

<監修/千葉大学真菌医学研究センター 准教授 矢口 貴志先生>

早稲田大学理工学研究科博士前期課程修了。 明治製菓(株)を経て、千葉大学真菌医学研究センター准教授。 生活環境のカビ、とくにヒトに病原性のあるカビを専門に研究。 著書:『微生物図鑑 培養・同定と汚染制御 Vol.1真菌』(サイエンス&テクノロジー)など

調査概要

調査名/熱と暮らし通信 カビに関する意識調査

調査時期/2024年5月17日~20日

調査方法/インターネット調査

対象者/カビ掃除を行なっている全国の20~60代男女、性年代均等計1000名

出典/リンナイ調べ

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE