地方や地域の活性化は、社会全体のウェルビーイングにつながる鍵を握っている。ワークライフバランスを考えた2拠点・多拠点生活や移住、リフレッシュ目的やパフォーマンス効率を上げるためのワーケーションやリトリートなど、人々の生活の中の選択肢として地方を選ぶ人も増えてきている。しかし地方や地域に根付いている特産品や工芸品、職人の技術や伝統などが、全国・世界的に広がることはなかなか難しい。

羽田空港の情報発信型店舗『和蔵場』で長崎県・波佐見焼の魅力を伝える

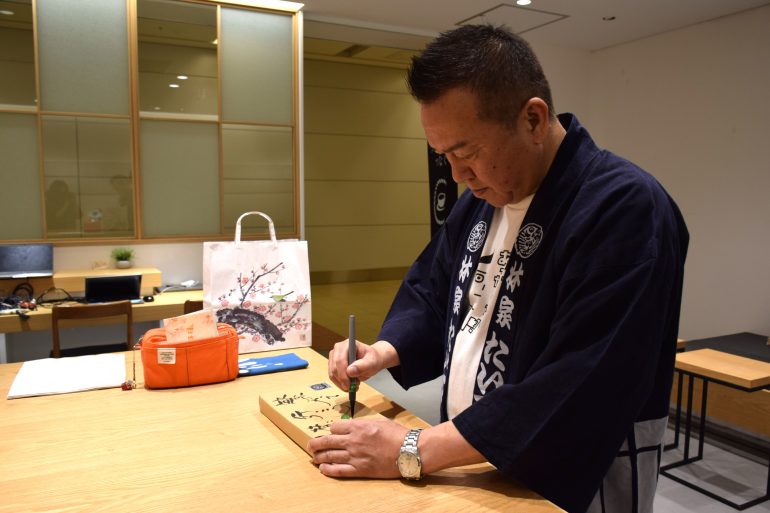

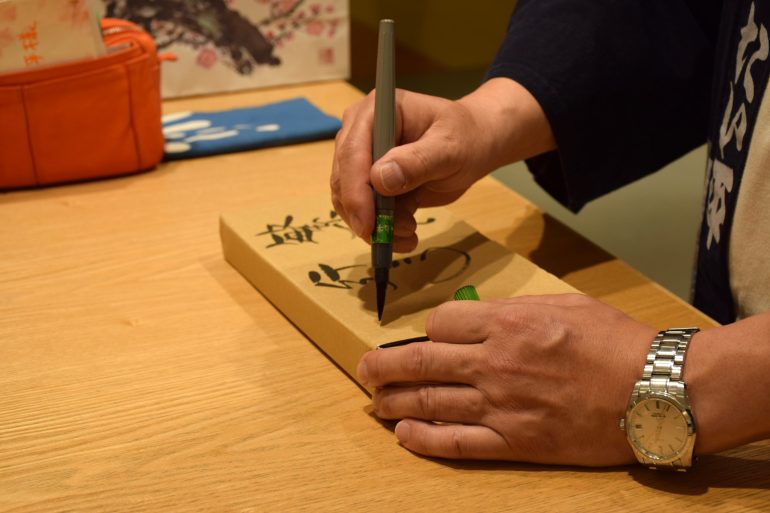

落語家の林家たい平さんは、長崎県波佐見町で400年以上の歴史を持つ磁器『波佐見焼(はさみやき)』の魅力を発信する活動を行っている。日本テレビ系『笑点』(日曜午後5時30分)の大喜利メンバーでもあり、テレビやメディアで活躍しているたい平さん。実は武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科出身で、アーティストとしての活動も行いながら、日本の伝統技術の発信に力を入れている。

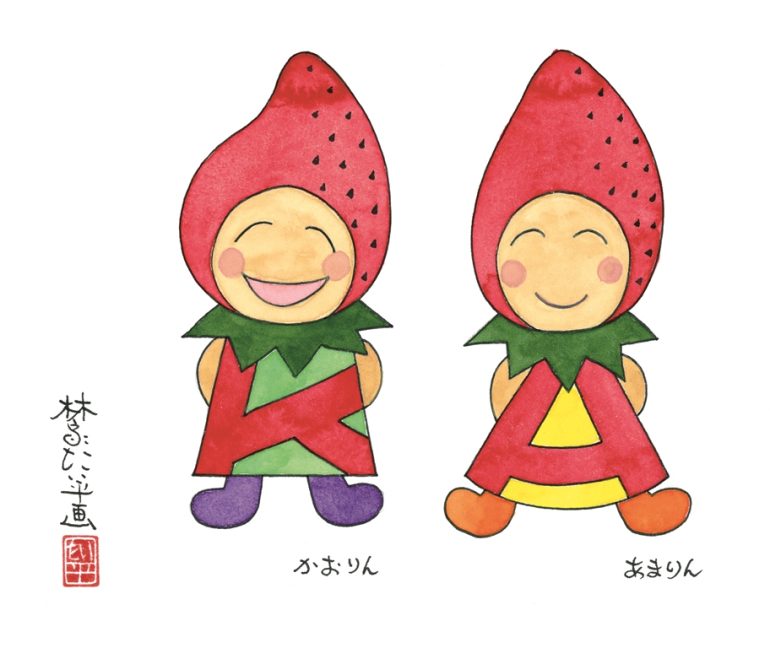

埼玉県のブランドイチゴ『あまりん』『かおりん』のイメージイラストを手がけた落語家の林家たい平さん

埼玉県のブランドイチゴ『あまりん』『かおりん』のイメージイラストを手がけた落語家の林家たい平さん

アーティストとしては、自身の出身県でもある埼玉県のブランドイチゴ『あまりん』『かおりん』の名づけ親でもあり、『あまりん』『かおりん』のイメージイラストも手掛けている(※『あまりん』『かおりん』は埼玉県のオリジナルイチゴの品種。2016年に埼玉県農業技術研究センターで育成された)。

たい平さんがデザインした『あまりん』『かおりん』のイラスト/写真提供:埼玉県農林部農業政策課

たい平さんがデザインした『あまりん』『かおりん』のイラスト/写真提供:埼玉県農林部農業政策課

今回は羽田空港の『和蔵場~WAKURABA~』(以下、和蔵場)で3月に開催された『林家たい平の波佐見焼展』で、たい平さんに地方の伝統技術発信について聞いた。

和蔵場は羽田空港第2ターミナルにある、日本各地の魅力を伝える情報発信型の店舗。「味わいからその土地を知り、訪れたくなるように。これから訪れる土地をもっと楽しめるように。人と地域を結びつけたい」という思いから、2020年にオープンした。“ご当地素材”にフォーカスし、各地の特産品や伝統工芸品などを展示・販売している他、カフェでは地域資源を活かしたスイーツや軽食、ドリンクなどを提供している。

※和蔵場についてはこちら

羽田空港から地方創生へ「和蔵場~WAKURABA~」が発信するウェルビーイングな地方の魅力

自分らしい生き方や、より自分のパフォーマンスを発揮できる働き方として、地方を「2拠点生活」や「多拠点生活」、「移住」の地に選ぶ人も多い。またワーケーションやリト...

その和蔵場で開催されたのが『林家たい平の波佐見焼展』。波佐見焼は日用食器のひとつで、青磁・白磁の美しさと呉須(藍色)で絵付けされたシンプルで繊細な染付が特長。同イベントでは、たい平さん自ら描いた約150点の波佐見焼作品を紹介しながら、波佐見焼の魅力を伝えた。また購入者には、たい平さんが化粧箱にメッセージとサインを書いて手渡しした。もともと東京・中央区の松屋銀座で『うつわ展』として開催されており、和蔵場での開催は2024年に続き2回目。

――そもそもの、波佐見焼との出会いのきっかけを教えてください。

林家たい平さん(以下、たい平)「武蔵美(ムサビ)時代の友人が就職したのが、陶磁器の卸し問屋でした。もう30年以上前ですが、その問屋の社長さんは落語が大好きな方で、友人が『社長に何かプレゼントしたい。でも社長さんって何でも持っている人だから何かできないか』と考えて、『落語が好きだから、たい平さんの落語をプレゼントしよう』と。そういうきっかけで、社長さんのご自宅にお邪魔して落語を披露しました。僕はもともと陶磁器が大好きだったので、そのことを社長さんに話したら、『じゃあ今度、一緒に窯元を見に行こう』ということになって、有田焼で有名な佐賀県に行ったんです」

――最初は有田焼だったのですね。

たい平「佐賀県の有田町と長崎県の波佐見町は県境で近い距離にあって、最初に有田に行って、波佐見も見に行きました」

――有田焼はブランドとして全国的に有名ですが、もともと波佐見焼もご存知でしたか?

たい平「いや、実は知らなかったです。そこでの出会いが初めてでした。有田焼を見に行って、隣が波佐見町だったので波佐見焼も見て。当時はまだ、波佐見の焼き物も全部『有田焼』と言っていました。まだ波佐見焼というブランドがそれほど大きく立ち上がっていない時で、波佐見で焼いたものも有田焼というブランドで卸していました」

――現在は、波佐見焼は波佐見焼として販売されていますが、有田焼と波佐見焼の違いはどんなところですか。

たい平「波佐見焼は、『くらわんか茶碗(※普段使いの庶民の雑器/「くらわんか舟」で使用され、揺れる船の上でも転びにくいよう厚手で重心が低いのが特徴)』という名前がある通りに、日常に使うもの。染め付けもササっと一瞬で描けるような、すごく素敵なデザインがいっぱいあります。美術品としてではなく、日常の中に使う器です」

――初めて窯元で波佐見焼に出会った時に感じたものはありましたか?

たい平「先に有田で染め付けをさせてもらって、その後に波佐見に来た時に、窯元の空気感というか、すごく“受け入れてくれた”のを感じました。当時、下手くそながら初めて描いた時に温かみを感じて、『楽しく絵が描けるな』と感じたんですよね。だから次回行く時は、波佐見の伸び伸びした感じを描きたいし、受け入れてくれるんじゃないかと思って、そこからず波佐見に通うようになりました」

地元の声を聞き伝統技術の情報発信へ「『自分も幸せになるもの』を共有していきたい」

――波佐見焼のことを伝えていこうと思ったのはどういったきっかけがあったのでしょうか?

たい平「今から5年以上前に、久しぶりに波佐見を訪ねました。30年前の当時は観光客気分で、少し染め付けをしただけでしたが、それからずいぶん年月も経ち、自分も人間的にいろいろ変化してきた。『今の自分だったら器に何が描けるか』を感じたいと思い、また波佐見に行くようになりました。すると、波佐見町の窯元やお店が、『以前は今の3倍ぐらい従業員がいたんだけどね』と言っていて……。今は全然いなくて、海外の安い器に押されている。『今、日本の器業界は大変なんだよ』という話を聞いた時に、『自分の中で何ができるかな』という思いが湧いてきました」

――実際に地元の方の声を聞いて、思うところがあったのですね。

たい平「やっぱり、文化は途絶えてしまうと、そこからまた元に戻すのは難しい。僕は落語家ですから、着物という織物の技術や伝統文化を通して、そのこともすごく実感しています。着物も、一度その型というか織物がなくなると、なかなか新しく作るというのは難しい。とにかく今、技術を持った人たちがせっかくいるので、そこを残していくことが大切だと思いました」

――そういう危機感などもあって、『波佐見焼展』の開催につながっているのですね。

たい平「僕はご縁をすごく大切にしています。波佐見焼に出会ったのも縁だし、いろんな人と関わりを持てたことによって、自分にもささやかながら出来ることがあるんじゃないかと思い、そこからずっと波佐見焼に携わってきました。今、波佐見焼は器の世界で、もうずいぶん伸張してきています。伝統もふまえながらも斬新で、楽しくて新しい器をどんどん提供しています。テーブルウェアフェア関連のイベントでも、波佐見焼のブースがとっても元なので、うれしくなりますね。僕の発信なんてちっぽけなんですけど、一助になればいいなという思いです」

――今回は昨年に引き続き、和蔵場での開催でした。羽田空港という空の玄関口で、地方創生に力を入れている和蔵場で開催することにも意味があるような気がします。

たい平「それはすごく思いますね。まさに和蔵場のある第2ターミナルは国際線と繋がる場所ですし、波佐見焼を海外に持って行っていただけたら、それはまたすごく素敵なこと。僕はだからあえて、作品にも色をつけない“白と藍”というシンプルなデザインにしています。空間をしっかり意識したデザインで、日本の美しさみたいなものが海外の人に伝わったらうれしいなと思います」

――たい平さんにとって、波佐見焼の魅力はどういったところでしょうか。

たい平「先ほど『くらわんか茶碗』と言いましたが、波佐見焼は日常使いなんですね。『日常の中にある』ということがとても大切。『美しいものが日々の暮らしの中にある』というところに魅力を感じます。落語も本来は、1か月に1度見に行くものではなくて、日常の暮らしの中にあるもの。『今日、落語を聞きに行こう』という、日常の笑いです。波佐見焼の日常の美しさというか、『美しさを感じながら暮らす』のと同じように、落語も『楽しさを感じながら暮らす』。そこに同じような考え、共通点があるなと思います」

――日常の中に美しさや楽しさがあるというのは、ウェルビーイングな生活につながりますね。これからも伝統や技術を伝えていかれますが、最後に、そこにこめる想いをお願いします。

たい平「自分が好きなもの、自分も使いたいもの、自分も食べたいもの、そばに置いておいたら自分も幸せになるもの。そういうものを、『こんなものがありますよ』と皆さんと共有できたらいいなぁと思います。落語もそうですが、“伝えたいもの”が後にだんだん広がっていったらうれしいです」

まだ見ぬ技術や文化、伝統。そういったものが日々の日常を彩り、個人のウェルビーイングの質を高めてくれるかもしれない。そして、地方や地域の技術や伝統を広めていくことで、地域全体・社会全体の活性化につながり、よりウェルビーイングの向上につながっていくだろう。

取材・文/コティマム

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE