2024年よりDIMEにて連載中の「マンガでわかる生成AI」の原作を担当している、アステリア株式会社、および生成AI協会(GAIS)のエバンジェリスト 森一弥です。

本コラムは読者の皆さんにとって身近な生成AIツールや新機能を、実際に森が触ってみてご紹介するコーナー。今回はプレゼン動画を作成するツールを触ってみました。

本コーナー、初回に取り上げたのは、Googleの「NotebookLM」でしたが、最近同サービスに「音声概要」の機能が追加されたことが話題になっています。2人のAIがやり取りして、指定した話題について深堀りしてくれるというもので、これは試してみる価値アリです。

そもそも「NotebookLM」ってなに? という方は、ぜひこちらの記事もチェックしてみてください!

【生成AIやってみた!NotebookLM編】自分だけのチャットボットをかんたんに作れる超便利な新時代のノート活用法

2024年4月からDIMEにて連載が始まった「マンガでわかる生成AI」の原作を担当している、アステリア株式会社、および生成AI協会(GAIS)のエバンジェリスト...

さて、今回は音声+画像でプレゼン動画を作成できる「Synthesia(シンセシア)」というサービスを使ってみたいと思います。

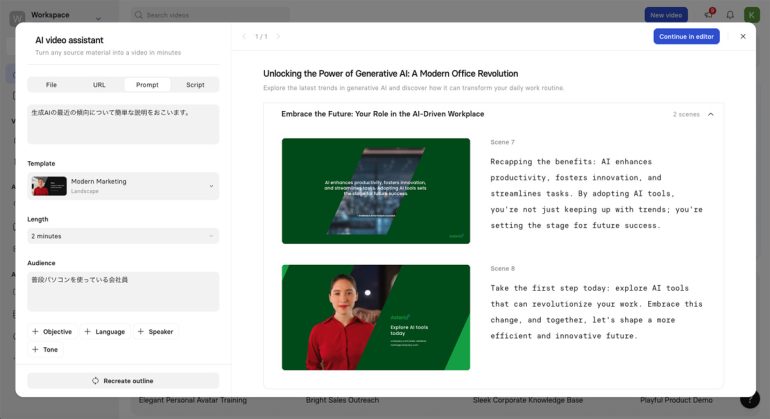

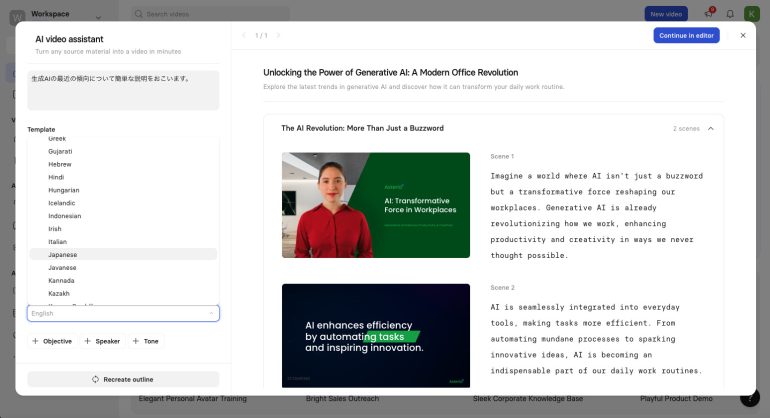

出典:「Synthesia」

出典:「Synthesia」

AIにさりげない配慮に驚く動画が完成

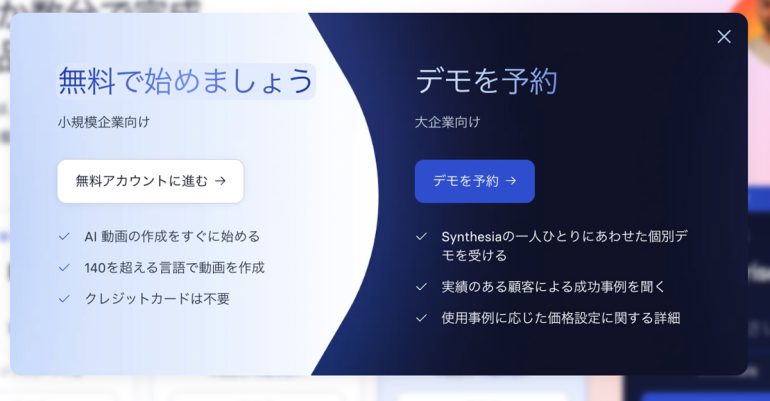

作成できる動画の時間制限や「Synthesia」のロゴが必ず出てしまうなどの制限はあるものの、無料から利用できるので、早速使ってみましょう。

「無料で始める」ボタンを押して、Freeプランの「始める」を再度選択します。

ちなみに、「Enterprise」という大企業向けのプランではデモをお願いすることも可能なようです。

Freeプランでは、メールアドレスやGoogleでのログインなどが可能です。

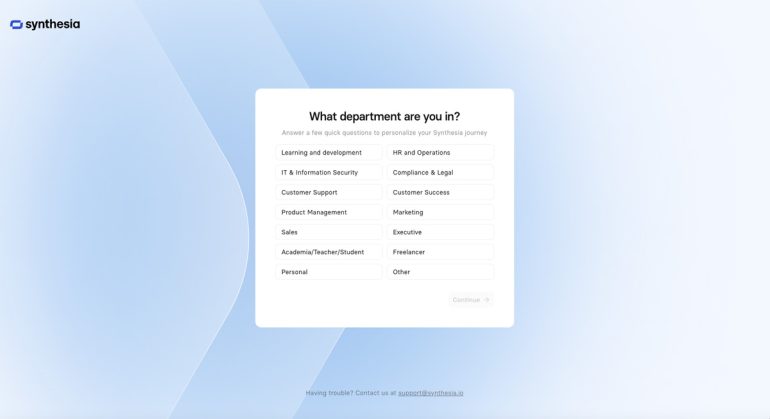

任意の方法でアカウントを作ったら、提示されるアンケートに回答していきます。職種や会社規模などについてヒアリングされます。

(ちょっと質問が多いな…..)と思いつつ、最後まで答えると、どんなトピックを動画で作成するかを聞かれました。

選んだものが、動画のタイトルらしきところに入力されました。さらに動画の内容とターゲットとなる視聴者について聞かれます。こちらのサンプルは英語でしたが、書き換えも可能なプロンプトのようでしたので、今回は日本語で書き込んでみます。

今回は「企業の社員向けに、生成AIの最近の傾向を紹介してもらう動画」と設定してみました。PDFなどの資料を追加することもでき、プレゼン内容を作成する際にAIが参考資料にするようです。

しばらくすると、ほぼほぼ完成形の動画が作成されました!

日本語で指示を出したのに各スライドの説明が英語で書かれているのが気になりましたが、左のインターフェースから言語を追加することができましたので、日本語に変更し「Recleate outline」を選択します。

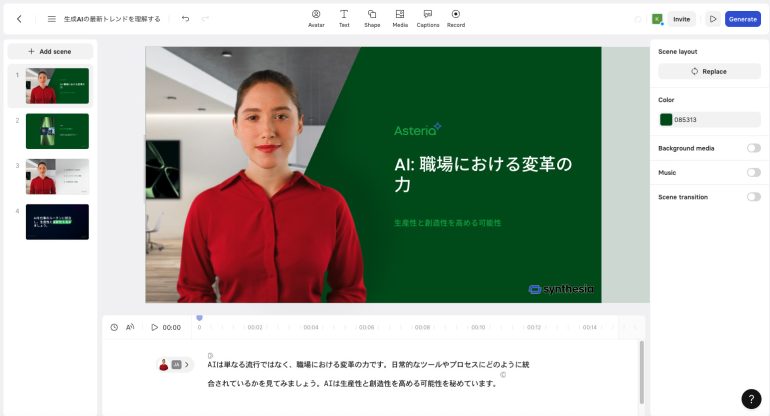

さらに「Continue in editor」で、動画の文面やレイアウトなどを修正していくことになります。

自動で作成してくれた内容をよく見てみると、、、お気づきでしょうか?

動画の中に、私が所属している会社「アステリア株式会社」のロゴが入っています! さらに動画のテーマカラーも、自社のイメージカラーである緑を意識的に使ってくれているような……。

これはもしかすると、最初のアンケートで自社のWebサイトのURLなども入力していたので、AIがそれを参考にネットで検索し、そこで得た情報を踏まえて生成してくれているのかもしれません。 この配慮には正直ちょっとだけ驚きました。

……が! あとから気づいたのですが、ここまで使用してきたのは「AI video assistant」という有料プランの機能だったようで、再度利用しようとするとアップグレードを要求されてしまいました(汗)。

通常の新規作成では、先ほどの「editor」画面で作業を進めることになります。よくあるプレゼンテーションソフトとレイアウトも似ているので、直感的に使うことができると思いますが、一度有料版の「AI video assistant」機能を使ってしまうと、なんだかやっぱり従来と変わらないような、アナログな作業をしている気分になりますね(笑)。

また、作成された動画を見てみると、日本語の音声については普通に聞けるレベルではありますが、ネイティブではないイントネーションなど、まだまだ気になる箇所は多かったです。

無料のFreeプランでは動画の時間などに制限も多く、作成できるスライドの枚数も少ないので、試しに使ってみるというレベル以上のことをやるのは難しそうです。

もし社外向けの本格的な動画を企業で作るといった用途であれば、おそらく音声のクオリティも気になるはずなので、現時点では社内向けの利用や、プレゼンの一部に目を引くように入れ込むくらいの使い方が向いているでしょう。

有料プランにすれば「AI video assistant」も使えますし、アバターを自分で作成することもできます。社員が喋っているような短いプレゼンを作ることもできそうです。例えば会社概要を紹介する動画や、自社製品の一機能を紹介する動画など、色々と使い道はありそうですよね。

日本語のイントネーション自体はやや気になるところもありますが、例えば英語を話すのが苦手な人が、自身のアバターを作って、流暢な英語で会社紹介している動画を作る、といった用途ならかなり使えるのではないでしょうか。

以上、今回は、音声+画像でプレゼン動画を作成できる「Synthesia」を紹介させていただきました。この手のツールは、今やっている業務をまるっと置き換えようとすると機能不足が気になりがちです。置き換えるのではなく、これまでできなかったことに使えないか? という発想を持つと、使いどころも見つかるのではないでしょうか。

なお、冒頭にお話しした「NotebookLM」の音声生成をはじめ、日本語の音声出力のクオリティも段々と上がってきたように感じています。もちろん日本語での音声入力という点では、外国のサービスよりも、日本発の音声生成サービスの方がクオリティは高そうです。近いうちに、そういったサービスも本コラムで試してみようと思います。

どうぞお楽しみに!

森 一弥(もり かずや) https://twitter.com/dekiruco

アステリア株式会社 ノーコード変革推進室 エバンジェリスト。 テレワーク推進の波に乗り、某有名SFアニメの聖地である箱根に移住。アニメや漫画、甘いものとかっこいいクルマをこよなく愛す、気ままな技術系エバンジェリスト。 AIやブロックチェーンなど先端技術とのデータ連携を得意とし、実証実験やコンサルティングの実績も多数。見聞きしたことは自分でプログラミングして確かめた上でわかりやすく解説することが信条。 現在は AI や IoTなどの普及啓発に努め、生成AI協会(GAIS)のエバンジェリストとしても活動中。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE