日本のキャッシュレス決済は、今が「道の分かれ時」かもしれない。

それは交通系ICカードの維持コストが無視できないものになってしまい、それを継続するか廃止するか……という決断を要するタイミングに差し掛かっているからだ。ここで言う「交通系ICカード」とはSuicaやPASMOなどの全国交通系ICカードだけでなく、地方都市の中でだけ利用できるICカードも含まれている。

広島市内の交通網を支える広島電鉄は、そうした面である大きな問題を抱えているようだ。

Suicaは「現代の織田信長」か?

室町時代末期、織田信長が西へ勢力を伸ばす以前の畿内には細川氏や六角氏、三好氏といった有力大名が存在した。

特に三好氏の政治手法は、21世紀に入ってから再評価が進められている。織田信長の行った政策は、つまるところ三好氏のそれを模倣・発展させたものではないか。それまで注目されることがあまりなかった「信長以前の戦国時代史」に光が当たるようになり、同時に三好氏が「16世紀中葉に威勢を誇った大名」として知られるようになったのだ。

なぜ交通系ICカードの記事なのに戦国時代の歴史を説明し出したのかというと、今の交通系ICカードはまさに「16世紀日本」だからだ。Suicaは織田信長でPASMOは今川義元から独立した徳川家康、と表現すればいいか。

地方都市の交通系ICカードからすれば、「まさか尾張のうつけ者があんなに強い大名になるとは思っていなかった」という状況になってしまったのだ。

今から20年前、2000年代の日本は「地域交通系ICカード」が各地で続々と誕生した。その地域の交通事業者1社、もしくは複数社の連合体がその地域での利用に特化した交通系ICカードを作る。地元の個人経営の店舗や商店街をも組み込めば、地域のみで経済を循環させることができる。これにはシャッター街と化した商店街を再び活性化させる意図も含んでいた。

日本人と呼ばれる人々は、新技術を導入する際にまず「地域特化」を優先させる傾向があることを今一度思い出すべきだ。

「地域」と「全国」の両立は困難

しかし、2010年代に入り「交通系ICカード全国相互利用サービス」というプロジェクトが始まってから、潮目は大きく変わった。

このサービスに加入している「全国交通系ICカード」は、文字通り日本全国どこにいても「交通系ICカード」という括りで利用できる。この全国交通系ICカードの持つ互換性は、各地の地域交通系ICカードの持ち味を凌駕してしまった。自分自身が何かしらのきっかけで地域の外に出た場合、普段使っているICカードをそのまま利用できたほうが便利……ということに、ようやくながら気づいたのだ。

地域交通系ICカードと全国交通系ICカードを両立させる、というのは文字で書く以上に難しい。

それぞれの機材・機器を維持管理するコスト、そしてシステム更新料が当然ながら発生し、余裕のある交通事業者でない限りは「どちらかを諦める」という選択に追い込まれてしまう。広島電鉄のPASPYも、結局のところ「老朽化した機器の更新料が負担になる」という理由で今年3月限りでの廃止に至った。

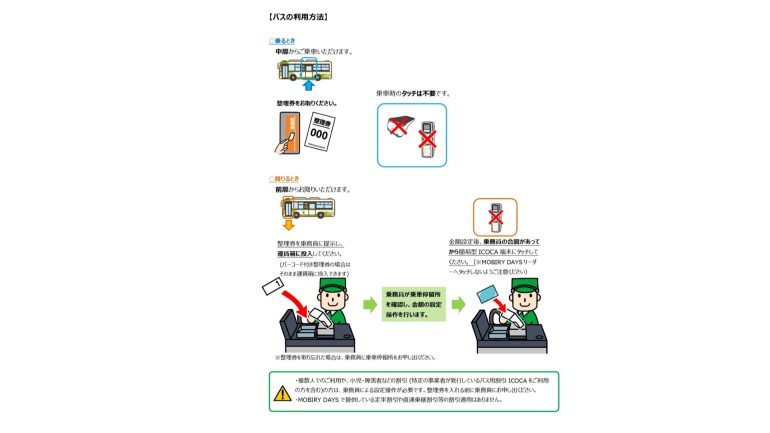

今現在の広島電鉄の車両では、全国交通系ICカードを利用することができる。が、その乗車方法はかなり独特だ。乗車時のタッチは不要で、降車時のみカードを認識パッドにかざすという流れである。

キャッシュレス決済なのに「紙の整理券」が必要

広島電鉄の場合、これが電車であれば大した問題はない。なぜなら、電車は全線一律料金だからだ。

しかし、広島電鉄の運営する路線バス「広電バス」の場合は厄介だ。こちらは降車地によって料金が異なる。では、どのようにして正確な運賃を算出するのか。驚くべきことに、利用者が乗車時に紙の整理券を受け取るのだ。それを降車時に料金箱に入れ、運転手が運賃を端末に入力したあとにカードをタッチ……という手順である。

この不便は、しかし先述のシステム更新料なども考慮すると単純に「広島電鉄の不手際によるもの」と断ずることはできない。広島電鉄のような例は、今後全国で頻発する可能性があるのではないか。

地域交通系ICカードと全国交通系ICカードの両立ができる余力を持った交通事業者は限られるはずで、それ故に日本の交通キャッシュレス決済は岐路に立たされていると考えることができるのだ。

テクノロジーの新陳代謝

広島電鉄は、PASPYに代わる乗車決済サービス『MOBIRY DAYS』の開発・導入も進めている。

このMOBIRY DAYSの機器で全国交通系ICカードを読み取れるようにしよう……という計画もあるというが、実施時期は明らかにされていない。

さらに広島市内の場合、バス事業者は広島電鉄だけではない。「赤バス」として知られる広島バスもあり、そうなると両事業者間の決済の互換性をどのように持たせるのか……という課題も浮上する。

だが、これを敢えて良い方向に捉えてみよう。それまでの決済システムが旧式化するということは、そこに新規開発の余地が生まれるということでもある。今起きている現象をチャンスと捉え、頭角を現すスタートアップも登場するかもしれない。

「テクノロジーの新陳代謝」は、それ自体は忌み嫌うべきものではないのだ。

【参考】

全国相互利用が可能な交通系ICカードでのご利用について-広島電鉄

文/澤田真一

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE