去年の末頃から今年初旬にかけて、全国の路線バス18事業者(29路線)で「完全キャッシュレスバス」の実証実験が行われた。これは国土交通省主導のプロジェクトである。

路線バスでは他業種と同じく、慢性的な人手不足が叫ばれている。これに起因する負担を少しでも緩和するには、バス料金を完全キャッシュレス化して効率的な乗降車を実現する必要がある。文章で書けばいかにも簡単だが、これは公共交通故に「ぶっつけ本番」というわけにはいかない。

実証実験を通して、どのような課題が見えてきたのか。それを伝えるレポートを国交省が出しているので、今回はそれを見ていこう。

実証実験参加路線の「4基準」

日本という国が素晴らしいのは、「官公庁が無条件で記録を公開する」という点である。

近代民主主義の根幹は、「記録が作成されているか」「記録が公開されているか」に尽きる。時折、重要な政治スキャンダルに関する記録が破棄されていた……ということが大きなニュースになるが、それは「公的な記録は安易に破棄してはいけない」という原理原則があるからだ。

この記事で話題にする完全キャッシュレスバス実証実験に関しては、『令和6年度完全キャッシュレスバス実証運行報告書』という国交省作成の資料にその成果がまとめられている。無論、このPDF資料は誰でも閲覧・DLすることができる。

さて、此度の実証実験では事業者及び路線を選定するにあたり、以下4つの基準が設けられていた。

1.利用者が限定的な路線(空港・大学・企業輸送路線など)

2.外国人や観光客の利用が多い観光路線

3.様々な利用者がいる生活路線で、CL決済比率が高い路線

4.自動運転など他の社会実験を同時に行う路線

ここで注意すべきは、「現金決済が多数の生活路線」は選定基準外という点。キャッシュレス決済が少数に留まる路線で実証実験を行った場合、それ自体が地元住民に悪影響を及ぼしてしまうという判断が働いたのだろう。

国交省が全国一斉に完全キャッシュレスの路線バス実証実験を主導、現実的にキャッシュレス化は可能なのか?

全国各地の路線バスで「完全キャッシュレス乗車」の実証実験が行われようとしている。 これは国土交通省が計画・事業者を選定した実証実験で、18事業者29路線が参加す...

また、「どのキャッシュレス決済銘柄を使うか」は各事業者の自由裁量に委ねられている。交通系ICカードや近年躍進を遂げているタッチ決済対応クレカ、デジタルチケット、中にはデジタル乗車券アプリのみに振り切った事業者も。これらを踏まえた上で、筆を進めていきたい。

「業務量が増えた」とする路線も

キャッシュレス決済は、運転手の業務を減らしてくれるのか?

多くの人が抱いているであろうこの疑問は、資料の22ページに記載されている。

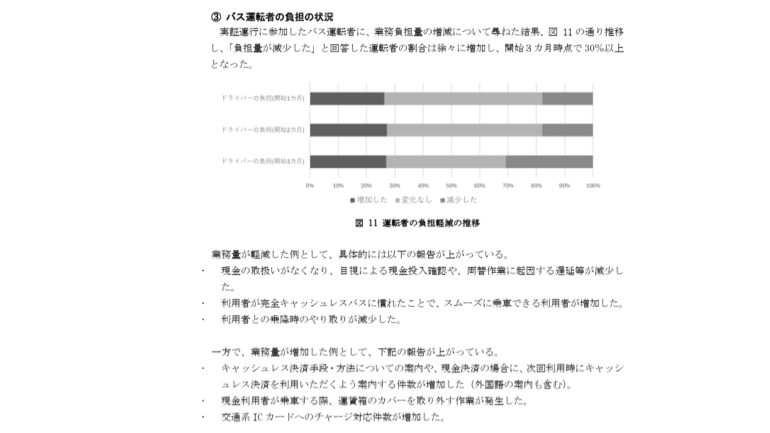

(3)バス運転者の負担の状況 実証運行に参加したバス運転者に、業務負担量の増減について尋ねた結果、図11の通り推移し、「負担量が減少した」と回答した運転者の割合は徐々に増加し、開始3カ月時点で30%以上となった。

業務量が軽減した例として、具体的には以下の報告が上がっている。

・現金の取扱いがなくなり、目視による現金投入確認や、両替作業に起因する遅延等が減少した。

・利用者が完全キャッシュレスバスに慣れたことで、スムーズに乗車できる利用者が増加した。

・利用者との乗降時のやり取りが減少した。

一方で、業務量が増加した例として、下記の報告が上がっている。

・キャッシュレス決済手段・方法についての案内や、現金決済の場合に、次回利用時にキャッシュレス決済を利用いただくよう案内する件数が増加した(外国語の案内も含む)。

・現金利用者が乗車する際、運賃箱のカバーを取り外す作業が発生した。

・交通系ICカードへのチャージ対応件数が増加した。

(令和6年度完全キャッシュレスバス実証運行報告書)

ここで気になるのは、やはり「業務量が増加した例」に関する報告である。

「現金利用者が乗車する際、運賃箱のカバーを取り外す作業が発生した」とあるが、ここで「なぜ完全キャッシュレスバスなのに現金利用者を乗車させるのか?」という疑問が発生する。ただ、これに関しては「完全キャッシュレスバスの実証実験だからといって乗車を拒否することができない」という事情があるのだろう。このあたりは「標準運送約款」も関係する問題である。

「交通系ICカードへのチャージ対応件数が増加した」という報告もあるが、これは「バス車内で現金をカード残高にしてもらう人」が少なくないということだ。考えてみれば、モバイルSuicaのようなアプリではない物理カードを持つ人は必ずどこかで「現金→残高チャージ」をしなければならない。その対応を今後どうするのか、という点も課題として浮上したのだ。

「導入を進めてほしくない」理由は?

次に、利用者側の視点から浮かび上がった課題を観察してみよう。

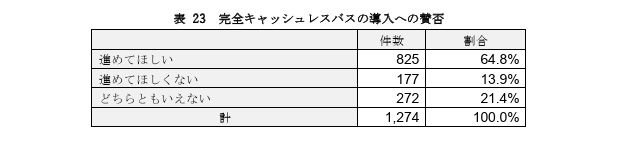

10~80代の1,274人を対象に完全キャッシュレスバスの導入の賛否についてのアンケートを行ったところ、「導入を進めてほしい」と答えた人は全体の64.8%を占めた。「導入を進めてほしくない」と答えた人は13.9%である。此度の実証実験は概ね好評だった、ということだ。

ただ、ここは敢えて「導入を進めてほしくない理由」に注目したい。

否定的な理由で最も多かったのが「スマートフォンの電池切れやカードの故障、アプリのエラーなどが不安」である。そうしたトラブルが発生した時の保険としての現金が使えない、というのが不安材料になってしまっているようだ。

また、「 家族(子供や高齢者)にキャッシュレス決済できる端末を持たせていない」という理由も見受けられ、完全キャッシュレスバスはやはり「万人に開かれた移動手段」とは言い切れないという現実も窺える。

とはいうものの、此度の実証実験では貴重かつ大量のデータを収集することができた。この点だけを見ても、実証実験は「大成功だった」と評価すべきではないか。

【参考】

令和6年度完全キャッシュレスバス実証運行報告書-国土交通省

文/澤田真一

NEXCO中日本がETCのシステム障害で迷走!?利用者を大混乱させた「珍対応」の結末

4月6日にNEXCO中日本管内で発生した「ETCシステム障害」は、今に至るまで我が国の交通に大きな影を落としている。 料金所のETCゲートでの決済ができず、そこ...

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE