第一線で活躍する識者やライターなどが仕事に役立つおすすめの書籍を紹介する「DIME BUSINESS BIBLE SELECTION」。今回は映画ビジネスの世界を垣間見ることができる本をピックアップしました!

低予算・少人数の映画作り教えます

『私はいかにハリウッドで100本の映画をつくり、

しかも10セントも損をしなかったか』

著/ロジャー・コーマン、ジム・ジェローム 訳/石上三登志、菅野彰子

早川書房 2200円

2024年に公開された映画『侍タイムスリッパー』は、製作費2600万円の自主制作ながら話題を呼び、興行収入は現時点で10億円を記録している。こうした低予算の映画作りを70年前から行なってきたのが映画プロデューサーのロジャー・コーマンだ。彼の自伝となる本書では、いかに安く、早く、収益率の高い映画を作ってきたかが語られる。彼は、安く上げるために1つのセットで2本の映画を撮るなど、大胆なことをする。その代わり、監督志望者へチャンスを与えることを忘れなかった。コッポラ、スコセッシといった巨匠監督は彼のもとから育った。

動画制作全般にも応用可能なノウハウが凝縮された本書には、効率的に撮影を行ない、どんなトラブルが押し寄せても完成させるためのスキルが散りばめられている。これは『侍タイ』の時代にこそ読みたい〝映画の教科書〟だ。

映画よりも面白い映画広告の世界

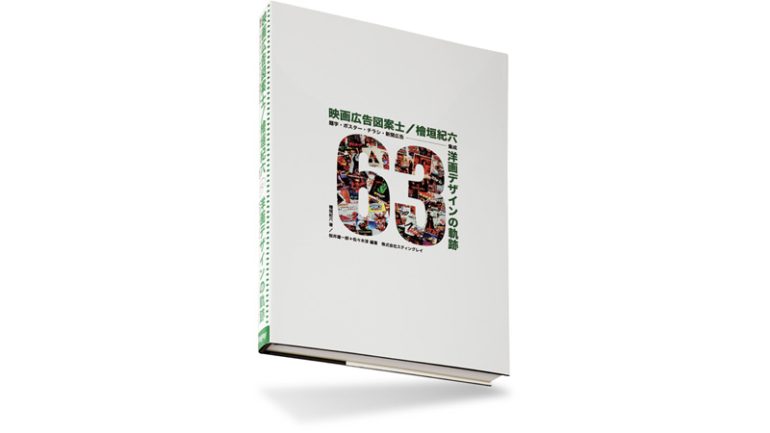

『映画広告図案士/檜垣紀六 洋画デザインの軌跡

題字・ポスター・チラシ・新聞広告 集成』

著/檜垣紀六 編著/桜井雄一郎+佐々木 淳、スティングレイ 9900円

かつて、映画広告は観客を映画館へ誘う〝顔〟だった。字体・デザイン・レイアウトを駆使することで、映画の雰囲気を限られた情報で伝えていた。映画広告図案士・檜垣紀六は、様々な〝顔〟を60年にわたって描き続けてきた。本書に掲載されたポスター、チラシ、新聞広告の数々を記憶している観客も多いに違いない。時には映画本編と無関係の写真やイラストを用いてメインビジュアルを作ってしまうこともあったが、それすら本編の一部に見える。

檜垣自らの解説や回想、デザイン考察も盛り込まれた本書は、1960~90年代の外国映画アートワークが、映画本編にどれほど拮抗し、観客を劇場へ向かわせる力を持っていたかを解き明かす。ビジュアルブックとして楽しむことはもちろん、デザインソースとしても手元に置いて繰り返し眺めたくなる大冊だ。

渋谷の老舗ミニシアターはなぜ潰れないのか

『インディペンデントの栄光 ユーロスペースから世界へ』

著/堀越謙三 構成/高崎俊夫 筑摩書房 2200円

ミニシアターの時代があった。80年代、東京にはアート系映画を上映する小劇場が続々と誕生した。今も渋谷で上映を続けるのが、ユーロスペースである。その代表を務める堀越謙三の半生を語った本書は、自主上映に始まり、次に映画館を作り、映画プロデューサー、遂には映画の学校まで作った奔放な活動が語られる。

栄枯盛衰を地で行く映画業界人が多い中、堀越が例外的な存在なのは、堅実な経営がなせる業──と思いそうになるが、本書で明かされるのは危機また危機、大博打の連続である。学校が入るテナントビルから理不尽な退去を命じられると、裏があると直感し、優秀な悪徳弁護士の手を借り、裁判で6億円を獲得。結果、渋谷に映画館と学校の入る共同経営ビルが建つ。そんな話がポンポン出てくるのだから、つまらないはずがない。過去を語ることで現代を刺激する興行師の一代記だ。

〈選者〉

〈選者〉

映画評論家・ライター 吉田伊知郎さん

評論家、ライター、編集、番組構成に加え、映画専門誌の年間ベストテン選考メンバーや毎日映画コンクール審査員を務める。『映画監督 大島渚の戦い 「戦場のメリークリスマス」への軌跡』など、著書も多数。

撮影/黒石あみ(書籍)、大崎あゆみ(人物) 編集/寺田剛治

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE