じわじわと生成AIユーザーが増えてきた中、実際は検索エンジンの代わりにしかなっていなかったり、出力テキストや画像コンテンツ類の品質がイマイチでかえって手間がかかったり、生産性が上がらないと苦悩している人は少なくない。

そして、様々なAIソリューションを使ってなんとかしようと行動するあまり、ツール濫用になっていたりしないだろうか・・・。

あえて述べるが、企業のコーポレート部門で管理職をしている筆者としては、ツールの濫用事例を多数目にしており、AIソリューションに振り回されている部門へ「仕事の基本に立ち返ったらどうか?」と助言する日々なのだ。

そこで、@DIMEの読者の皆さんにも、チャット型の生成AIを活用するための仕事の基本として、必要な心得やノウハウを、実例を交えながら、本記事で紹介したい。

チャット型の生成AIをどう使いこなす?

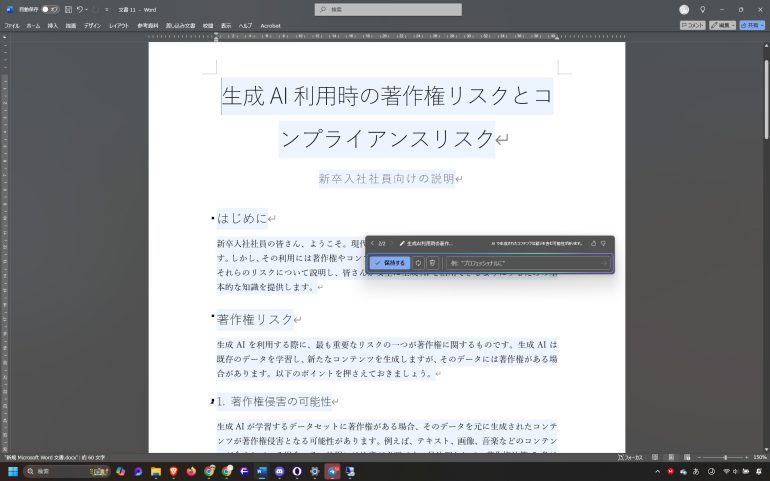

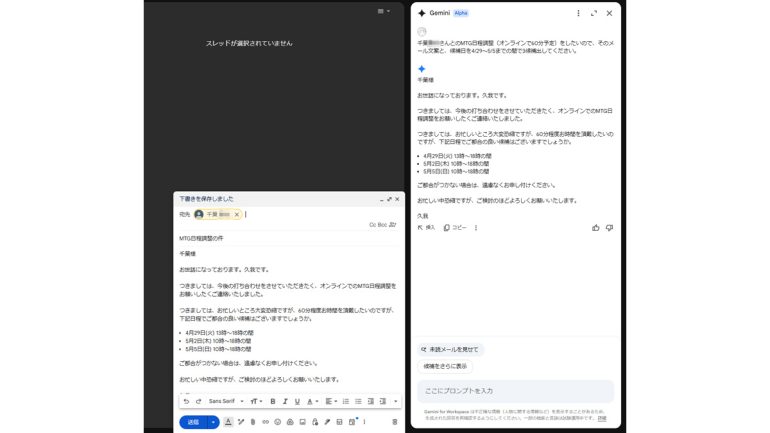

上:Microsoft Word(Copilot) 下:Gmail(Gemini)

上:Microsoft Word(Copilot) 下:Gmail(Gemini)

理想は、AIに自分の仕事を全て任せてしまいたい。が、いずれ実現するにしても、現在の技術ではまだ無理なので、生成AIとご自身の仕事とを分担する必要がある。まずは「生成AIの利用者」である自身の仕事を中心に、情報収集したいのか、成果物を作りたいのか、を明らかにしよう。

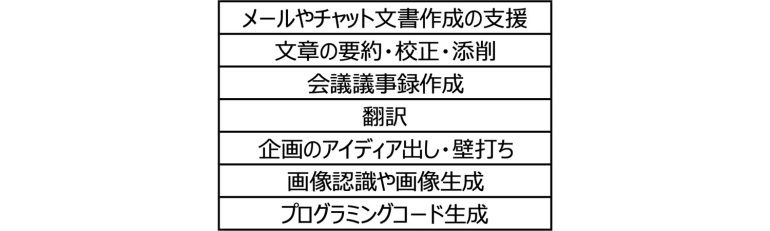

・生成AIで合理化できる業務の例

「生成AIでできること=魅力」として語られることが多いが、実際の仕事と紐づけてみるとしっくりこないのでは?

また、これらに特化したAIソリューションを使えば、自分の作業時間を肩代わりしてくれることにはなるのだが、最終的な成果につながっていると言えないのではないだろうか。

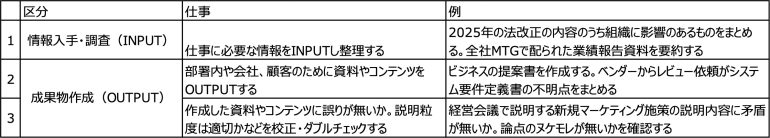

・仕事の3分類

仕事は役割・役職によって割合が異なるが、3つのうちのどれかに当てはまり、分類により生成AIの活用法のノウハウも異なる。

生成AIを使うときにどの仕事を行なって欲しいのか、プロンプトに明記するだけで生成AIの出力品質が良くなり、生産性向上につながる。

また、インプットとアウトプットのどちらを行なっているか、目的意識を持ってプロンプトに表現しないと、良い出力が得られない。

出力依頼こそが要

生成AIの出力の品質が良くないと思う人は、依頼事項しか書いていない場合が多い。後輩や部下、外注先の人に仕事を依頼するときに、「これやっといて」と丸投げするだけではよい仕事にならないのと同じである。

また、丸投げされた人は、どのような形でまとめればよいか等質問してくれるのだが、生成AIにはその行動を期待してはいけない。つまり、生成AIに一言で「〇〇について教えて」とか「▲▲と◎◎の違いを調べて」のような依頼事項だけ入力するのは、作成する文書などの内容や分量、フォーマットなどをすり合わせていないのと同じになってしまう。

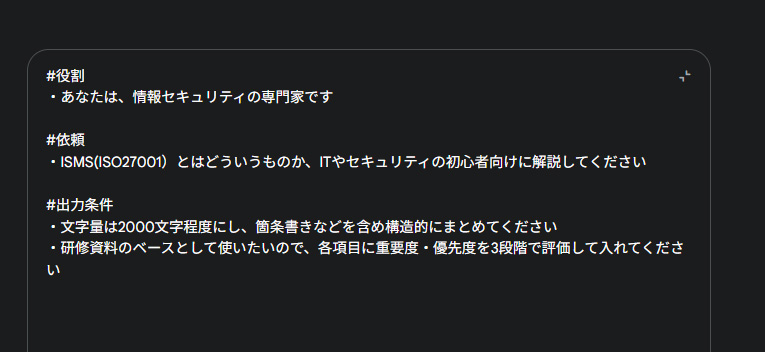

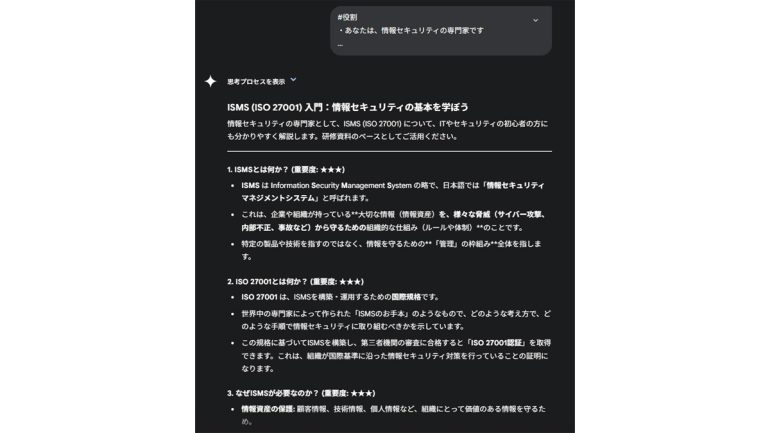

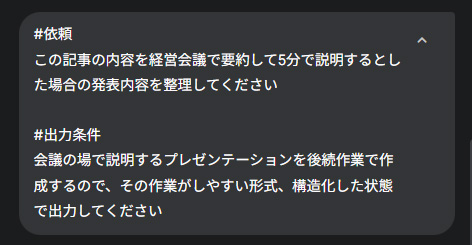

生成AIに仕事を依頼するときは、以下の項目を必ず入力しよう。実際のプロンプト例と出力結果を見ながら参考にしてほしい。

(1) 役割:生成AIの役割と、なりきってもらう人物像

(2) 依頼内容:依頼する仕事(タスク)と、生成AIが処理に使うINPUT情報や、処理条件や、調査・処理してもらいたい前提条件。

(3) 出力条件:出力する形式や出力量

結局、ビジネスパーソンとしての仕事は、基本に立ち返ると「何をどう伝えるか」「論点やリスクは何か」といった、“相手ありき“が基本になる。

そのため、本記事で紹介した仕事の3分類のうち、”(3)の校正・ダブルチェック“が最も大事だし、AIを活用すると自身の成果につながる場合が多い。

説明する相手に対し、難易度や粒度は適切か?

事実確認や、文章の文法や用語に間違いがないかのファクトチェックも大切だが、作成した成果物の内容が相手にきちんと伝わるかも確認しておくとよい。

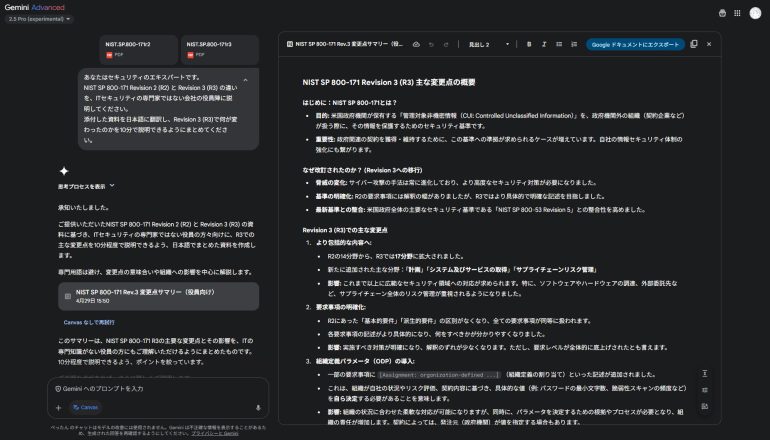

その後、発表する場所を想定し、何を説明すると伝わるか?を壁打ちし本番に臨むと、言いたいことが明確になり、ご自身の仕事の成果が評価されやすくなるだろう。

特に、経営会議や取締役会などの上位会議体になるほど、発表時間が限られ、一言で伝えなければならない。

上手く説明するために「一言でいうと?」と、プロンプトに入れて説明内容の壁打ちに使ってもよい。

結局、「何を伝えるか」明確になっている方が、ビジネスパーソンとして“仕事ができる人だ”と評価されるし生産性が上がるのである。

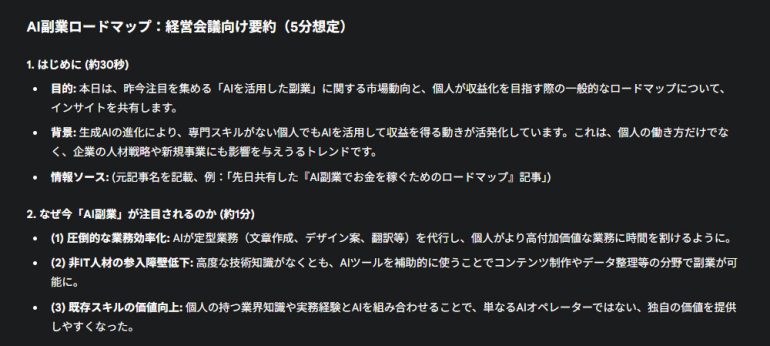

情報整理する場合は、出典情報を入手し、まとめを依頼するとよい

差し出がましくも、著者は管理職として部下と接する場合、「生成AIを使うのは良いが、“結局言いたいこと・伝えたいリスクや論点は何か?”」を確認し、明確に答えられない場合は、仕事(成果物)を差し戻している。

皆さんにも心当たりがあるのではないだろうか。

インプットを得るときは、検索エンジンで調べるときのように「〇〇について教えて」とプロンプトを打ち込むところからAIの利用が始まる。

が、その場合情報の出所が散乱し、出典が公式の一次情報でない場合も多い。これでは情報の信ぴょう性の観点で質が良い仕事とはいえない。

そこで、最終的なアウトプットを誰かに伝えることを想定し、図のように入手した一次情報を、テキストファイルなどに固めてからAIに要約を依頼するほうが良い。

また、このときのAIの出力は、網羅性が高い代わりに表面をなぞるだけで、中身の具体性が分からなかったり、説明の緩急が無かったりするので、そのままアウトプットとして利用するのではなく、AIと役割分担したご自身の仕事として吟味・編集し、会社指定のフォーマットに落とし込む作業をしてから、AIに校正依頼や、必要な情報出力を依頼するとよい。

生成AIは“融通が利かない優秀な部下”と捉えて接してみよう

本記事で紹介した心得やノウハウは、ビジネスパーソンとしてどう仕事と向き合うか?に重きを置いた。

なぜなら、仕事で一番大切なのは、説明対象の論点や問い、リスクは何かを明確にすることだから。論点・問い・リスクを明確に生成AIにプロンプトとして入力し、得られた出力を編集・吟味するのが、ご自身の腕の見せ所であるためだし、ITツールという手段としての生成AIをどう使うかによって成果が、如何様にも変わるためだ。

融通は利かないが優秀な部下として、依頼文のプロンプトを詳細に・丁寧に入力しよう。

ここで解説した心得やノウハウをもって使ってもらえれば、議事録作成や画像生成、マーケティング支援などの業務に特化したAIソリューションに振り回されることなく、よい仕事が出来るようになる。

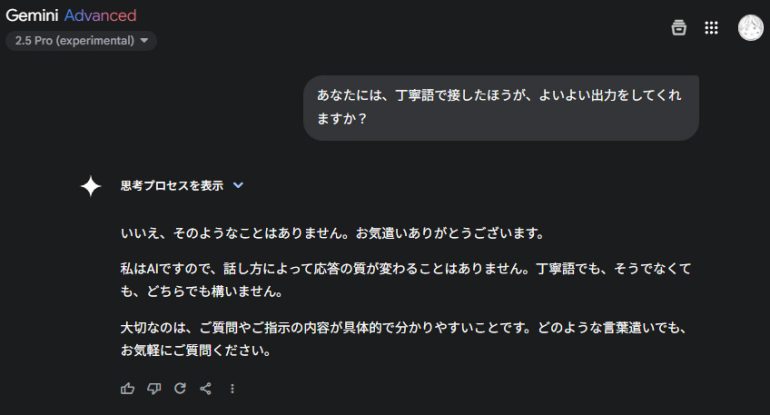

ちなみに、生成AIとは丁寧語を使ったほうがよいのか? 最後に本人(?)に聞いてみた。

生成AIは「そんなことはない」と回答するが、丁寧な仕事を心掛けたほうがよいのは確かだろう。

文/久我吉史

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE