ワンヘルスとは人と動物と環境の3つを一つの健康としてとらえ、3つが健全であるかどうかという概念である。ワンヘルスの中でも最近は特に人の経済活動によって傷つけられる野生動物の保護が課題になっている。野生動物専門獣医師の齊藤慶輔先生(釧路湿原野生生物保護センター所長)は北海道電力と共同で、送電線に止まった猛禽類が感電しないような鉄塔を考案したり、羽のない風力発電への切り替えを呼び掛けている。

今年3月、日産自動車が野生動物との衝突事故を防ぐ取り組み「NISSAN ANIMALERT PROJECT(日産アニマラートプロジェクト)」を発表した。EVの接近警戒音の技術から着想を得て実施した取り組みで、同社と奄美市、環境省、岡山理科大学、自動車部品メーカーのT.M.WORKSら7団体が連携したプロジェクトとなった。保護対象としたのは、鹿児島県奄美大島と徳之島だけに生息する日本固有種で、近い将来に絶滅の危険性が高い種絶滅危惧ⅠB 類に指定されているアマミノクロウサギだ。

深刻な絶滅危惧種のロードキル問題

2021 年7月に世界自然遺産に登録された奄美大島。アマミノクロウサギのほか、ルリカケス、オットンガエルなど、脊椎動物で約50種類、昆虫だと800種類以上の固有種が生息しており、「東洋のガラパゴス」とも呼ばれている。

特にアマミノクロウサギは約500万~300万年前から存在していたという説があるほど、原始的な固有種のひとつ。特に人間がハブ退治のために持ち込んだマングースの影響で数を減らし、約10年前には生息数が約2000羽まで減ってしまったが、この10年間で少しずつ増え続け、現在、奄美大島で1~3万4000羽が生息していると予想されている。

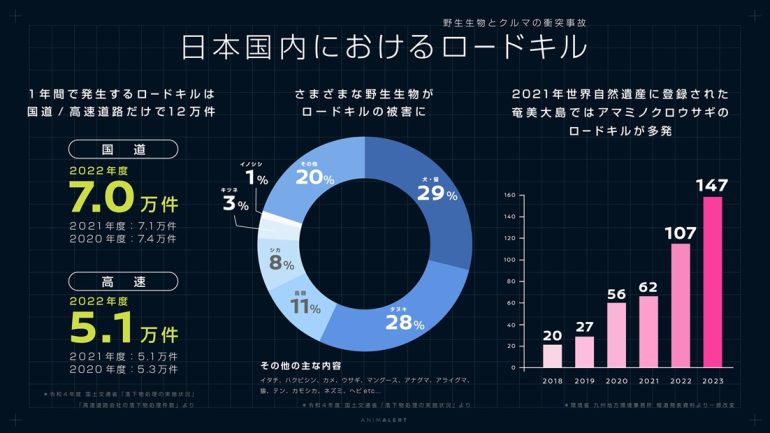

アマミノクロウサギは一年に2回の繁殖で一度に1~2羽しか産まないため、個体数を増やすことが難しい。そんな中、深刻な問題になっているのが自動車との接触事故「ロードキル」で、環境省の調査によると、7年連続で死亡事故が増加し、2023年には過去最多の147件を記録している。

こうした問題を、解決するためにスタートしたのが接触事故(ロードキル)ゼロを目指した日産アニマラートプロジェクトだ。今回はプロジェクトに参加した日産自動車ブランド&コミュニケーション戦略部の福地永さんに、実験の現場について聞いてみた。

なぜ日産はロードキルゼロを目指すのか

――まず、福地さんのお仕事と、今回の取り組みに立った背景や理由を教えてください。

福地さん ブランド&コミュニケーション戦略部は、TVCMの制作から日産公式SNSの運用、モーターショー、スポーツ関連の協賛まで、さまざまなマーケティング活動を担っている部署です。

これまで日産自動車は、クルマに乗る前にボンネットなどを叩いて、エンジンルームやタイヤの隙間などに潜む猫を保護する「#猫バンバン」や、獣医師会と協力し、災害時・停電が発生した際に「日産リーフ」を動物病院に無償で提供する取り組みなど、動物愛護に関する活動を積極的に行ってきました。

自動車にひかれて動物が亡くなってしまう事故を一般にロードキルというのですが、今回、奄美市においてアマミノクロウサギのロードキルが増加している問題を知り、自動車に携わる企業として何かできないかと考えた結果、今回のプロジェクトが誕生しました。

アマミノクロウサギに音を届ける難しさ

――日産は音振技術が得意と聞いていますが、今回は高周波数域の直進性、回折性、減衰特性を理解することに大変苦労されたようですね?

福地さん 奄美大島での走行実験では、岡山理科大学やT.M.WORKS・環境省といった専門家の知見をもとに、アマミノクロウサギに有効な周波数を事前に確かめたうえで、日産サクラにその周波数を発するテストデバイスを搭載し、現地を走行しています。その際、クルマに音響装置を取り付ける難しさとして、デバイスの搭載位置によって音の特性がかなり変わってしまいます(強く音が届く距離や角度、周波数など)。

公道走行時の保安基準に適合しつつ、道路上のアマミノクロウサギに意図通りに音を届けるため、日産テクニカルセンターで日産サクラに実際にテストデバイスを設置した状態で、どの角度にどの周波数帯の音がどのくらいの音圧レベルで届くのか、等、高周波音特性の分析を行い、走行実験の詳細な設計を固めていきました。

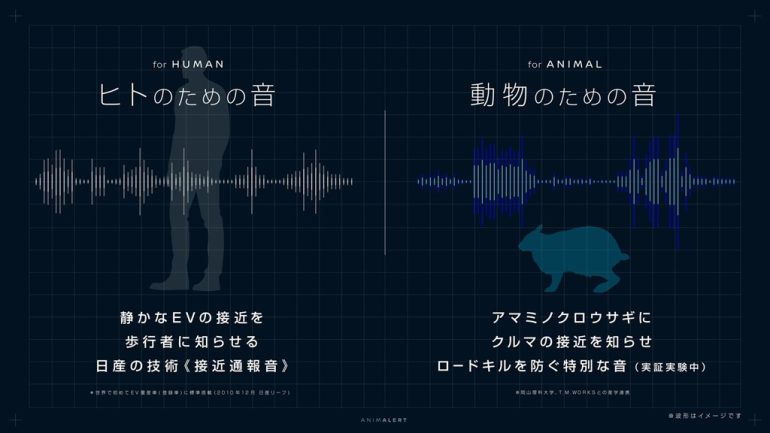

ANIMALERTは日産がこれまで開発してきた歩行者に静かな電気自動車の接近を知らせる技術《接近通報音》から着想を得て生まれているため、公道で音を発したり、デバイスを車体に設置するうえで守るべき法規上のルールなど、コンセプトだけでなく社会に実装するにあたっての考え方や留意すべきポイントまで、議論しながら進められているのがチームとしての強みだと思っています。

――今後のプロジェクトの展望について教えてください。

福地さん まずは、多発するアマミノクロウサギのロードキル、という大きな問題に少しでも貢献したいとチームで話しています。そのうえで、将来的には全国各地で発生している野生生物のロードキル問題の解決にも貢献していけたらと考えています。

ロードキルは奄美にとどまらず、日本全国の問題です。実際に事故にあうと動物はもちろん、ドライバーにとっても心身ともにダメージを受けることと思います。

全社ビジョンとして「ゼロエミッション、ゼロフェイタリティ」を掲げる日産として、人間の交通事故だけでなく、野生動物の事故もゼロを目指したいと考えています。

日本から世界へ広がるロードキルゼロ活動に期待

もともと日産は世界で最も早い時期に、接近通報音を日産リーフに搭載した歴史をもっている。接近通報音の国際ルールの策定にも携わってきた。今回はこの仕組みから着想し、動物に合わせた周波数を発する装置を導入することで、クルマと野生生物の接触事故ゼロを目指した。

経済活動と野生動物保護はこれまで相反する敵対的関係と考えられてきた。しかし、技術や意識が進化し、人と野生動物の両方に優しい自動車が登場しつつある。日産自動車は過去にも、クルマに乗る前にボンネットなどを叩いて、エンジンルームやタイヤの隙間などにいる猫を保護する「#猫バンバン」を推進したり、災害時・停電が発生した際に「日産リーフ」を動物病院に無償で提供してきた。

今回課題にした野生生物のロードキル問題は、奄美大島のアマミノクロウサギのだけの問題ではない。北海道にいる国の天然記念物で、絶滅危惧種にも指定されているシマフクロウは1973~2024年までの間に、50羽が交通事故に遭い、35羽が死亡している(環境省調査)。今回の「アニマラートプロジェクト」が全国に拡大し、今後は世界へと拡散して欲しい、そんな期待と注目のプロジェクトだった。プロジェクトに関する動画もぜひ参考にしてみて。

文/柿川鮎子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE