2025年4月10日に開催されたKDDIの松田浩路氏社長就任会見にて、「au Starlink Direct」のサービス開始が、サプライズ発表された。山間部や海上など、auの電波が届かない圏外地点にて、〝空が見えれば〟スペースXの低軌道衛星であるStarlinkと繋がり、衛星通信ができるサービスとなる。

次いで楽天モバイルが4月23日に開催した記者会見では、AST SpaceMobileの低軌道衛星とスマホの直接通信サービス「Rakuten最強衛星サービス Powered by AST SpaceMobile」について発表。サービス提供開始は2026年第4四半期中の予定となっている。

もちろん、衛星通信は、ドコモ、ソフトバンクも積極的に取り組む領域となっており、今後日本から「圏外がなくなる」期待感のある技術となっている。本記事では、「au Starlink Direct」、「Rakuten 最強衛星サービス」を中心に、各キャリアが取り組む衛星通信サービスについて紹介していく。

KDDIは先行して衛星通信サービスを提供開始

KDDIは、他社に先行する形で、衛星通信サービス「au Starlink Direct」を2025年4月10日より提供開始。低軌道衛星から発射された電波を、スマホで直接受けられるサービスとなっており、現時点での対応機種は50モデルほど。iPhoneの場合は、対象端末でキャリアプロファイルのアップデートを適用し、衛星通信をオンに、Androidスマホの場合は、OSアップデートに加え、Googleメッセージアプリを最新の状態にし、SMSのデフォルトアプリとして設定すれば利用できる。

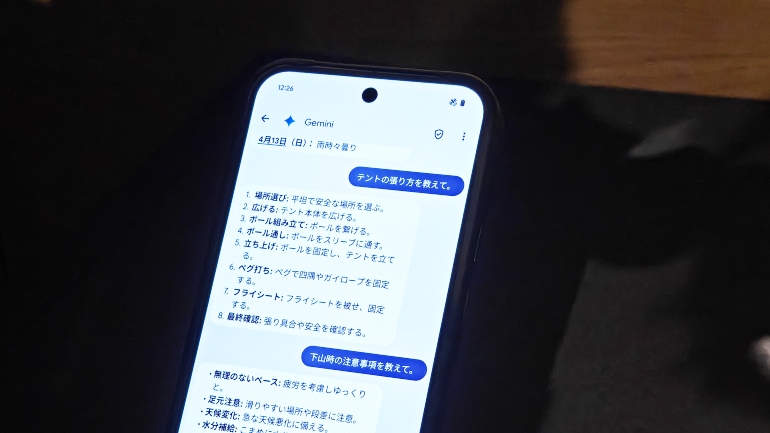

Androidスマホでは、SMSやRCメッセージの送受信、位置情報の共有、Googleメッセージアプリ上でのGeminiとのチャットといったサービスが使える。

なお、対象機種の中には、オープン市場向けモデル(SIMフリー機)として販売されているものもあるが、現時点での対応機種は、auから販売されているモデルに限定される。すでに対応機種を持っている場合は、端末の買い替えは必要なく、そのまま使用できる。

KDDIのネットワークは、現時点でも人口カバー率99.9%を超えており、特に都市部では、圏外になる場所はほぼないといっていい。一方で、山岳部や海上など、人がほとんど生活していない場所を含めた、国土カバー率は約60%にとどまっており、まだ圏外になる場所も散見される。

au Starlink Directは、これらの場所を、スペースXの衛星を使ってカバーすることで、全国どこでも、空が見えるような環境であれば、通信ができるようにするというサービスとなる。もちろん、衛星通信は、大規模災害発生時など、携帯電話基地局が繋がらなくなってしまう状況にも、活用される見込みだ。

また、利用できるサービスはメッセージサービスに限定されているが、2025年夏には、通常のデータ通信も利用できるようになる見込み。

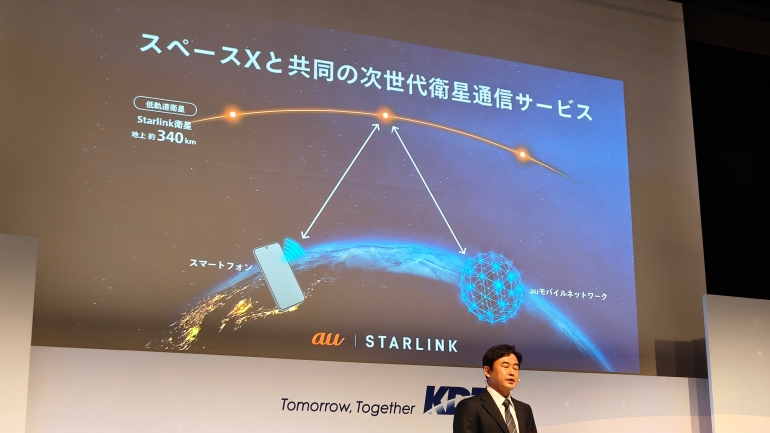

au Starlink Directの仕組みは、地上にあるスマホが、地上約340kmに位置する直接通信向け衛星と接続。衛星が、再度地上基地局と接続することで、通信サービスが利用できるようになる。周波数は2GHz帯が活用されている。スペースXの衛星は、すでに約600機近くが軌道上に打ち上げられており、これがぐるぐると地球の周りを周回することで、断続的にスマホと接続する。

スマホが衛星と繋がると、アンテナのアイコンが衛星アイコンに切り替わる。現時点では、通信速度や、地上基地局との干渉といった問題があるため、利用できるサービスには制限があるが、今後拡充されていく見込みとなっている。

当面の間、au Starlink Directは無料で提供され、事前申し込みも不要となっているが、料金形態については考え中とのことで、今後有料オプションになったり、料金プラン内に組み込まれていくことも考えられる。UQ mobileやpovoなど、KDDIの別ブランドにて、どのように対応していくのかにも注目となる。

【参照】au Starlink Direct

ビデオ通話の実演で速度のアピールをする楽天モバイル

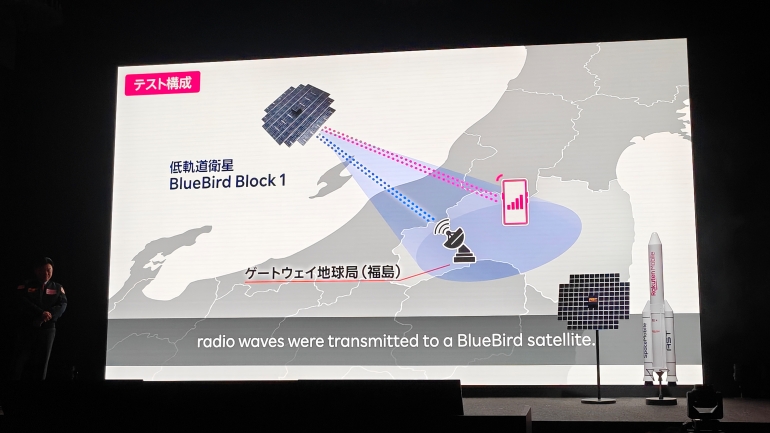

KDDIが他社に先行して衛星通信サービスを開始したおよそ2週間後、楽天モバイルは、日本国内で、低軌道衛星とスマホの直接通信にて、ビデオ通話に成功したことを発表。サービス名を「Rakuten最強衛星サービス Powered by AST SpaceMobile」とし、2026年第4四半期に、サービス提供予定。発表会では、実際に福島で衛星とスマホを直接接続し、ビデオ通話を行っている。

通信キャリアの中では後発となる楽天モバイルだが、すでに人口カバー率は99.9%まで、エリア整備がなされている。とはいえ、KDDIと同様に、国土カバー率はまだ低く、低軌道生成によって、現在カバーできていないエリアに、ブロードバンドを提供する予定となる。

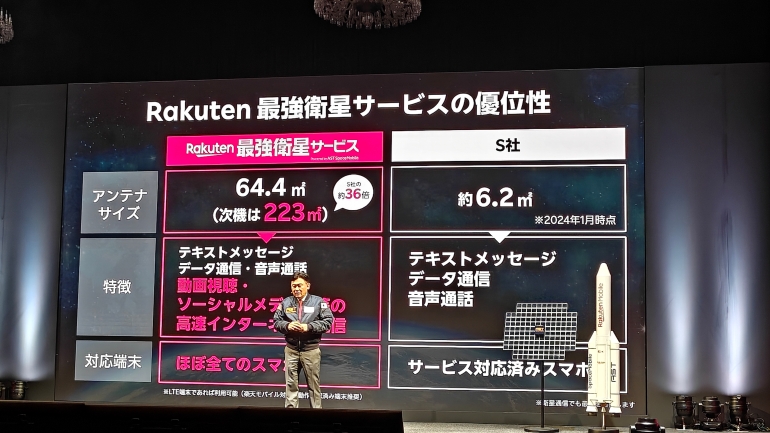

他社衛星サービスとの違いとして、楽天モバイルの衛星通信では、専用の周波数ではなく、普段から地上で使用している周波数帯を使って、通信ができる。そのため、原則的には、市販されているスマホがそのまま対応可能。利用できるサービスも、メッセージ機能に加え、動画視聴やSNSといった、多数のアプリに対応する。

地上と同じ周波数帯を使うとなると、気になるのが干渉問題だが、ASTのハンドオーバー技術で、干渉は最小化できるとのこと。加えて、楽天シンフォニーのソフトウエアチューニングで、干渉を軽減する技術があると語られている。

au Starlink Directの場合、圏外地域で衛星に接続されると、専用のアイコンが表示されるが、楽天モバイルの衛星通信では、電波が弱いところで、自動的に衛星に繋がり、衛星アイコンが表示されることもない。つまり、ユーザーは衛星に繋がっていることを意識せずとも、スムーズに衛星通信ができるようだ。

なお、楽天モバイルのRakuten最強衛星サービス Powered by AST SpaceMobileでは、スマホと衛星を直接接続するために、ゲートウェイと呼ばれる地上設備が必要となる。衛星とスマホが通信をする際には、ドップラーシフトや遅延が発生するため、これを地上設備で補正し、無線基地局での処理にも修正を加えることで、スマホと衛星がスムーズに通信できるようになる。

ASTの低軌道衛星である「BlueBird」は、現在計5基が地球を周回している。Starlinkと比べると、衛星の数がかなり少ないが、1つの衛星に搭載されているアンテナサイズは、64.4平方メートル、次世代機は223平方メートルと、巨大なのが特徴。次世代機は、低軌道に約50基を配置して、地球全体をカバーする予定となっている。

楽天モバイル代表取締役会長の三木谷浩史氏によると、スマホからの弱い電波を受信するためには、衛星の大きさが必要になると話している。大きいアンテナを持つことで、ゲインが向上し、強く、鋭いビームを送れるため、広帯域で安定した通信ができるとのことだ。

なお、Rakuten最強衛星サービス Powered by AST SpaceMobileについても、料金形態は検討中とのこと。また、災害時の運用については、一部サービスが利用できる、ある程度の帯域を保証するような形で、楽天モバイル契約者以外でも繋がるようにすることも検討されている。

【参照】楽天モバイルと米AST SpaceMobile、日本国内で初めて低軌道衛星と市販スマートフォンの直接通信試験によるビデオ通話に成功

ドコモ、ソフトバンクは衛星通信サービスにどう続くのか

衛星通信サービスを開始したKDDI、2026年にサービス開始予定となり、ビデオ通話にも成功した楽天モバイル。では、ドコモ、ソフトバンクはどのように続くのか。

ドコモとソフトバンクは、「HAPS」という技術で、空から日本国土をエリア化する計画を打ち立てている。HPASは、KDDI、楽天モバイルの衛星よりもさらに低い、上空20kmの成層圏を旋回する飛行機で、今あるスマホやIoT端末と、直接接続できる。太陽光で発電するため、数か月にわたって空を飛び続けられるとされている。

【参照】ドコモ 未来と取組み

HAPSも衛星と同様、無線飛行のため、災害やイベント時など、大容量の通信が必要な場所に飛行させ、サービスを提供したり、機材を載せ替えて、ニーズに合ったサービスを提供できるとのこと。

ドコモの場合、HPASを2026年中に商用化することを発表しており、まずは発電がしやすい南側からスタートし、徐々に北側をカバー。2028年には、石川県でも飛ばせるようにする計画となっている。KDDIでいうスペースX、楽天モバイルでいうASTのような立ち位置として、エアバスの子会社であるAALTOと協業し、HAPSサービスの提供開始、グローバル展開を目指している。

また、HPSA以外にも、ドコモはAmazonと低軌道衛星ブロードバンドネットワークである「プロジェクトカイパー」との戦略的協業を行っている。商用化等についてはまだ未発表だが、Amazonが2025年4月29日に商用衛星を打ち上げ、軌道投入に成功しているため、HPASよりも先にこちらの話が進んでいく可能性もある。

ソフトバンクは、2017年にHPASモバイルを設立し、他社と同様に、空からのエリア化を目指しているが、日本での事業化については、バッテリーの性能不足として、次世代電池の開発などに取り組んでいる段階。サービス開始時期などのアナウンスもない状態となる。

【参照】世界中に通信ネットワークをつなぐ ソフトバンクのNTN | 企業・IR

ただし、ソフトバンクも、法人向けにEutelsat OneWebという衛星通信サービスを提供しており、災害時に備えた重要拠点の通信回線の確保、通信が届かない建設現場にて建機の自動操縦を行うといった形で活用されている。

KDDIのサプライズ発表に驚きはあったが、衛星通信サービスは4キャリアだけでなく、世界で精力的に取り組まれている領域ということもあり、実はそう遠くない未来に、山岳部や海上に赴く機会が多い人たちがメリットを享受できる可能性がある。

一方で、都市部で生活をする多くのユーザーにとっては、日常生活において利用するタイミングがない(災害時くらい)ため、料金形態などには各社悩んでいる様子もうかがえる。au Starlink Directは当面無料という形でサービスを開始しているが、いずれ有料化する可能性も否めないだろう。どのような形でユーザーのもとに届くのかはまだ固まりきっていないが、「日本から圏外地域がなくなる」という夢のような状況は、意外とすぐ訪れるのかもしれない。

取材・文/佐藤文彦

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE